Dos que escrevem, quão poucos deixam um fantasma nos corredores profundos e apagados da língua, dialogando com as vozes que sempre voltam. Há quem se antecipe à morte e entre numa doce decomposição. Chegar tarde significa assim encontrar os resíduos vivos de uma existência impressionante, como a cama desfeita, o calor ainda nas coisas, um reflexo pousado no espelho, capaz do maior espanto como de um sorriso traiçoeiro; os sinais de que se habitou dolorosamente um lugar, tudo aquilo que, pertencendo já à memória, resiste como evidência de um poderoso ritual. Habitar poeticamente a terra, isso se tem esperado desde Hölderlin, senão dos homens, pelo menos desses poucos que ousam contestar o vazio lancinante, o esquecimento: a verdadeira morte.

Passaram vinte anos do desaparecimento de Al Berto, outros vinte sobre a publicação do primeiro dos seus livros, “À Procura do Vento num Jardim d’Agosto” (1977). E o que se pode dizer com a pouca certeza que nos permite este hiato, é que não significou qualquer falha. E não é difícil perceber o porquê de este poeta se ter tornado um dos nomes centrais da poesia portuguesa contemporânea, à margem do cânone, imposto menos pelo juízo crítico do que por uma influência junto daqueles que despertam para essa outra razão, e como barcos num tempo circular, fazem escala à sua porta.

Pode dizer-se que a lição desta escrita se traduz não apenas nesses seus axiomas – urgência e intensidade –, como no deslumbramento com que as palavras afectam o olhar, cada um dos sentidos, firmando um sexto. Embora outro tenha reclamado o título “O Último Romântico”, cabe-lhe tão melhor essa indistinção do sangue e da tinta, esse personagem de tudo quanto escreveu, que habita ainda a ruína de uma consciência que se forma no limiar da sua própria espécie, de um tempo ameaçado.

E não é exagero falar de Al Berto como figura tutelar, não no sentido em que o são poetas que fazem escola, ou que, pelo prestígio que assumem, se tornam oráculos de uma certa tradição ou arte, mas antes no sentido da figura que rejeita os modos da esclerose, toda a sacralidade e dogmatismo, um infrene e desabusado artífice que viola e destrói aquelas pretensões que espelham modos de privilégio social aplicados à literatura. Ou seja, o enquistamento de um grupo em volta de um certo domínio, o surgimento de feudos e hierarquias, organizações senhoriais.

Al Berto torna-se para tantos dos que, na juventude, contaram com a aliciante e tempestuosa descoberta da sua obra o que Virgílio é para Dante na descida ao Inferno. Mas já não um guia sereno, uma razão fria, e que nos ancora, e sim aquela que instiga e se confunde com a própria paixão. Antes que nos atraia uma vigiada contenção, o fulminante gosto das noções lapidares, há uma idade em que nada sacia totalmente a fome do mundo, nada tem a mesma carga delirante para essas sensibilidades que afloram aos seres trancados no seu casulo a sonharem-se metamorfoses radicais. O desejo de vertigem e excesso é tal que só uma “overdose de beleza” pode aplacá-lo. E a obra de Al Berto corresponde a esse ímpeto, sendo natural, portanto, que esteja do lado da obsessão.

Com a divulgação do trailer do filme de Vicente Alves do Ó dedicado ao poeta (“Al Berto” – com previsão de estreia nas salas de cinema já em setembro), antes mesmo que os indícios de uma trama se alinhassem, as primeiras imagens tornam claro o quanto aquele vulto rasgou os seus contornos à luz fascinante que assumem esses infames heróis que dão forma ao que antes são só ventos, fúrias e desgovernadas sensações. Sem a ajuda de uma melodia, a sua voz surge num clamor íntimo que ainda nos compele a par de outras que traziam o apelo irresistível de ritmos electrizantes.

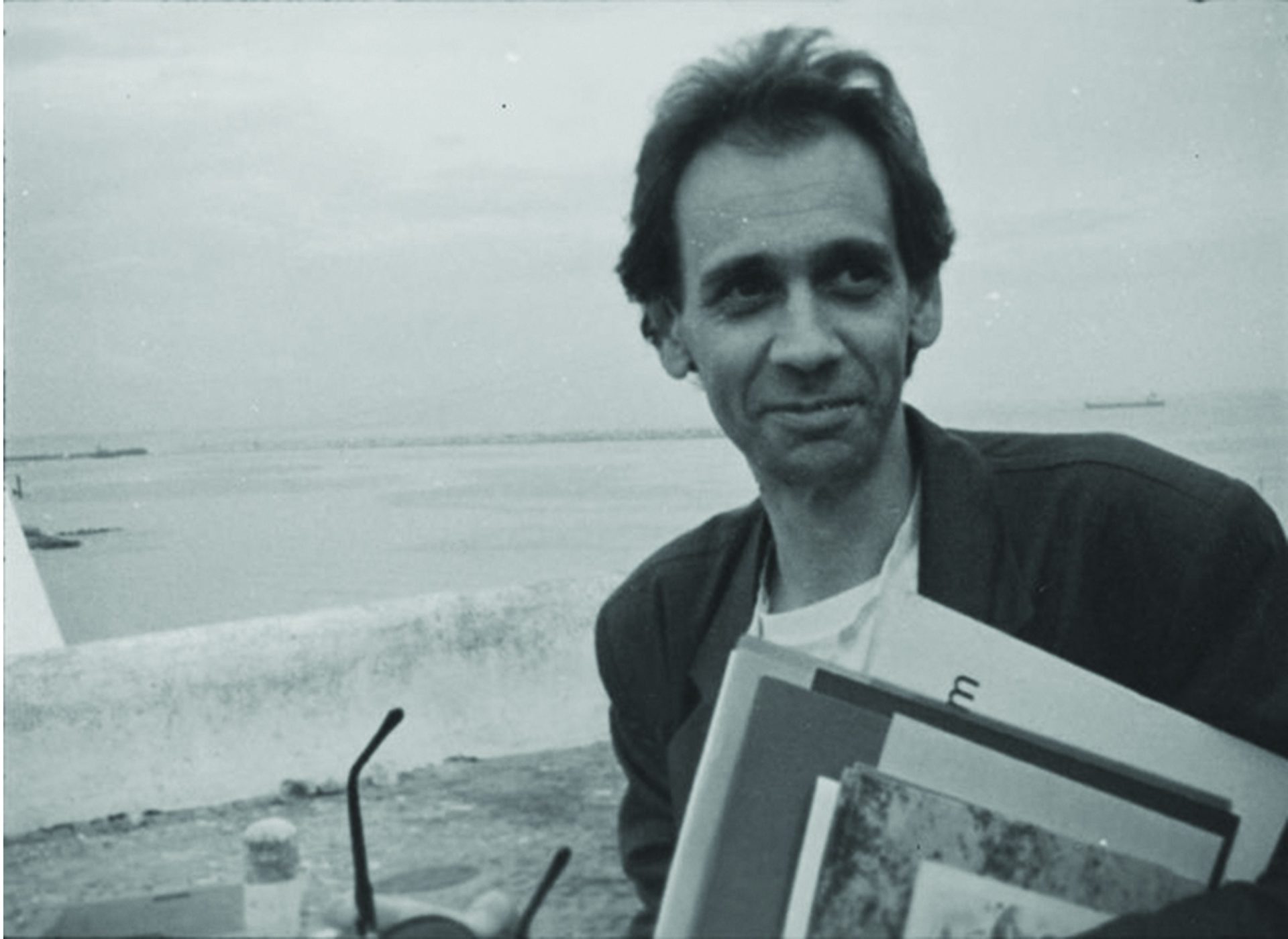

Al Berto foi o poeta que mais perto chegou de encenar na sua poesia um verdadeiro concerto de rock. Alucinante, embriagador, “o último habitante do lado mitológico das cidades” tinha a voz, tinha o rosto e aquela força nebulosa no olhar, nos gestos, a presença ao mesmo tempo sedutora e magoada, a de um anjo da desolação. Com ele muitos se cruzaram, e por mais fortes que fossem as impressões da convivência, é no vislumbre de Agustina que hoje se sente um melhor efeito de resgate. “Era tão bonito e apaixonado que se via logo que nada daquilo ia ter qualquer arranjo com a realidade. Para mais, fazia poesia. O espelho que o acompanhava sempre era como o caixão que a Sarah Bernardt levava para toda a parte. Servia-lhe de moldura para a morte.” Isto disse-o a Sibila no prefácio à biografia do poeta, “Eis-me Acordado Muito Tempo Depois de Mim”, da autoria de Golgona Anghel.

O poeta tem sobrevivido a tudo, até à desastrosa publicação indiscriminada dos seus “Diários”, onde o atroz rasto narcísico já não é atenuado nem, muito menos, perdoado pelo compromisso entre luz e sombra, a arte de se expor escondido “no mel da língua”. Sobreviveu também aos doutos juízos para quem é tão fácil assinalar uma série de pecados numa obra tão profusa, tão contaminada de influências, tão incerta quanto à linha que separa a vida da escrita. Al Berto é, ao mesmo tempo, vítima da inveja de tantos poetas que com ele colaboraram, e que fizeram tudo bem, até lhe sobreviveram, sabem tudo da teoria, puxam cordelinhos nos bastidores, enchem-se de prémios e escrevem até mais certinho, mais vigiadamente e respeitando o trânsito literário em curso, mas que ninguém quer ler.

As abordagens académicas à sua obra sofrem rapidamente daquele efeito em que, a cada citação, levam o leitor a perguntar-se para quê ler o emplastro quando pode ir à fonte. Al Berto soube ser o seu mais eficaz leitor. No edifício da sua solidão, não fez outra coisa senão pendurar auto-retratos como máscaras que nos servem, e é daqueles poetas que se revisitam como só as canções que, de hinos de juventude, souberam envelhecer sem ficar reféns de um mero tremor nostálgico. Al Berto pôde assim contemplar nos nossos olhos esta estupefacção com que o lemos passados tantos anos, e entendemos como foi frutuoso o medo não da morte mas de uma vida indistinta, que não deixa qualquer exemplo: “eis-me acordado/ com o pouco que me sobejou da juventude nas mãos/ estas fotografias onde cruzei os dias/ sem me deter/ e por detrás de cada máscara desperta/ a morte de quem partiu e se mantém vivo.”