Foi um “rato de jornal” que ultrapassou a medida comum. Conhecia os labirintos que levavam aos recantos do humano, os esconderijos onde o bicho da moral se aninha. Produziu crónicas que roíam os espartilhos do regular quotidiano, peças de teatro – campo onde alcançou grande projeção -, reportagens, romances, contos breves, equívocos e algumas ondas de indignação. Preferia a grande vaia à apoteose: a primeira, dizia, é mais forte, mais poderosa, mais nobre. E foi também um forjador de sentenças capazes de arrepiar o cabelo do senso comum: “a fidelidade devia ser facultativa”, “o casamento é o máximo de solidão com o mínimo de privacidade”, “a família é o inferno de todos nós” ou “a cama é um móvel metafísico”, isto para não sairmos da esfera doméstica.

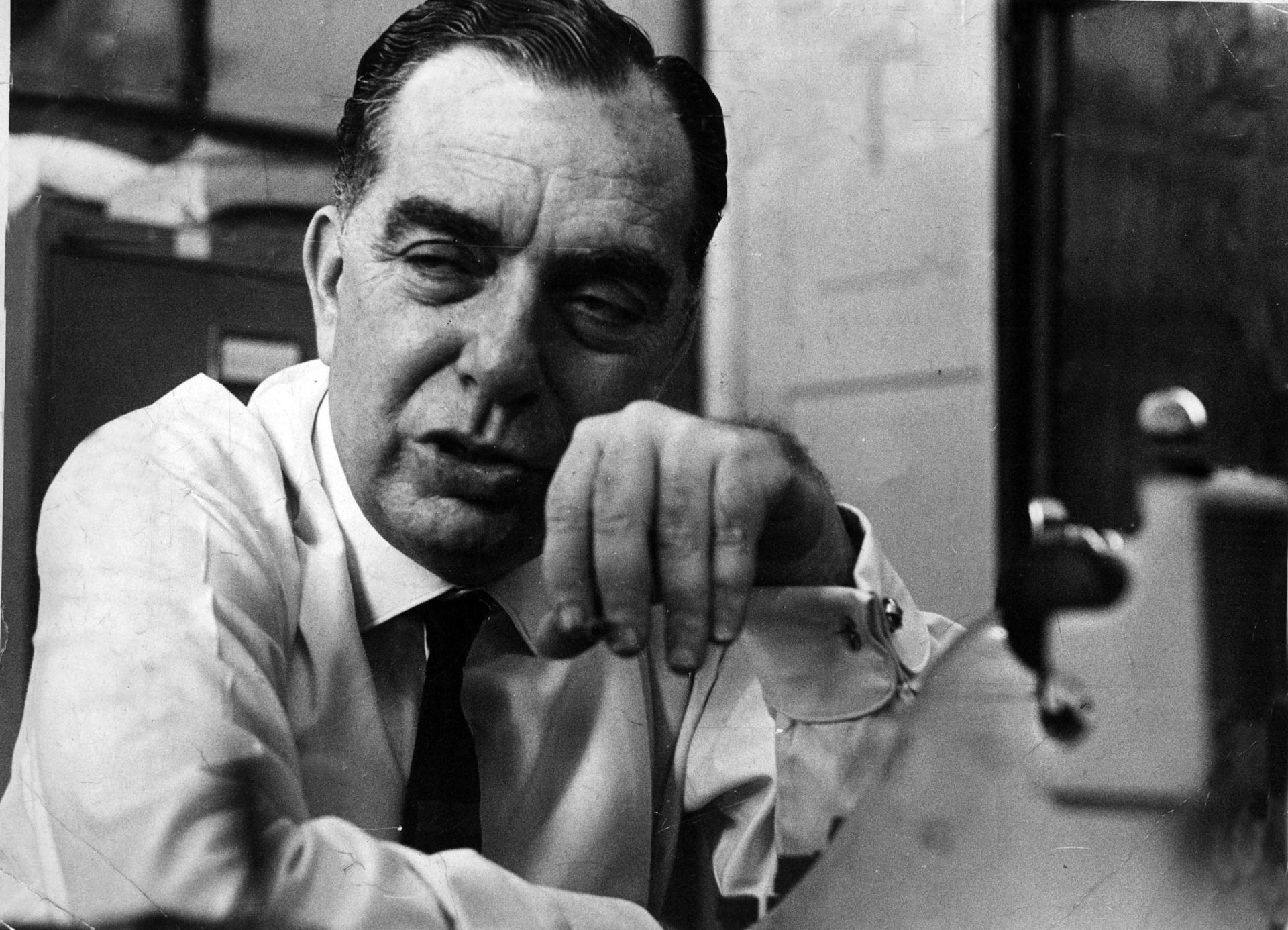

Muitos dos qualificativos que ao longo de várias décadas de vida literária lhe rodearam o nome, alguns em destaque de parangonas, representariam um bom arranque para um dicionário universal do insulto, patrocinado pela ira moral: despudorado, “tarado nacional”, bizarro, escabroso, “deflagrador da estética do mau gosto”, escandaloso, depravado, indecoroso, indigno, hediondo, necrófilo, obsceno, sórdido, imoral. E poderia estender-se o catálogo que deu expressão a uma metamorfose na imagem pública de Nelson Rodrigues: a passagem de revolucionário génio teatral – estatuto a que o guindou “Vestido de Noiva” (1943), considerado um marco da dramaturgia moderna brasileira – a autor maldito, rótulo que começou a colar-se-lhe a partir da peça “Álbum de Família” (1946), uma história de alcovas e incestos.

“Sou (e sempre fui) um anjo pornográfico”. Assim se definiu aquele que, desaparecido há 37 anos, é hoje um mito consensual das letras no Brasil e a cuja qualidade literária até os mais resistentes entretanto se renderam. O perfil, espécie de réplica ufana com muito de encenado e de provocatório, vinha recusar o tom maniqueísta dos que então viam o diabo na sua pele, a contrapor-se àquelas aparências virtuosas de que, dizia, há sempre que desconfiar. A virtude, sentenciou, “é triste, amarga e neurastênica”. Mais: “Toda a família tem um momento em que começa a apodrecer. Pode ser a família mais decente, mais digna do mundo. Lá um dia aparece um tio pederasta, uma irmã lésbica, um pai ladrão, um cunhado louco. Tudo ao mesmo tempo.”

Quem quer que tenha lido os contos de “A Vida Como Ela É …”, as crónicas reunidas em “O Homem Fatal” ou “A Menina sem Estrela”, o seu livro de memórias, volumes recentemente publicados pela Tinta da China, sabe que a simetria, o sentido das proporções, o comedimento são categorias que não casam com o escritor. O excesso, a desmesura, o acúmulo são a medida de Nelson Rodrigues, que tinha o génio da hipérbole. Em certo sentido, poderia dizer-se que o autor escreveu sempre o mesmo livro, excessivo, feroz, dominado pelo tumulto das relações familiares e amorosas. No centro desse livro, está a dedicada e caprichosa “flor de obsessão” (assim se definiu também), regada pela ironia e pelo humor negro: paixões funestas e adultérios, crimes passionais, suicídios e mortes violentas, facas cegas e corpos retalhados, mentes estilhaçadas, perversões e traumas, misérias conjugais e relações incestuosas. Tudo reunido, eis um bouquet pesado, a que não faltam os emblemas da morte, de quem conhecia até o hálito, e sua escatologia.

“Ser autor de tema único – revelou numa entrevista – não me parece nem defeito, nem qualidade, mas uma pura e simples questão de gosto, de arbítrio pessoal. Por outro lado, um autor que volta a um assunto, só se repete de modo muito relativo. Creio mesmo que não se repete nada. Cada assunto tem em si mesmo uma variedade que o torna infinitamente mutável.”

A fazer prova do que disse, aí está “O Casamento”, exibindo aquela redundância de quem nunca se repete. O título tem a capacidade de conjugar, num só lance, a ideia de festividade sem mácula, a harmonia suave, aquele brilho sem fim dos dias únicos, irrepetíveis, programados com precisão militar, quer dizer, o quadro ideal para Nelson Rodrigues, sempre fascinado por quadros de reversão, virar do avesso, como se começasse por fitar o alvo a atingir naquela pose de malandro que, enquanto simula o afago, prepara o ataque. O casamento é uma arma de arremesso social.

Não é cerimónia para castos ou sisudos. Nem para meninos. Quando o romance foi publicado pela primeira vez, em 1966, a capa não era propriamente silenciosa a este respeito: “leitura de adultos”, lia-se numa tarja vermelha. Nada como advertir. Abençoadamente insolente, “O Casamento” ia de vento em popa, com milhares de exemplares vendidos logo nas primeiras semanas, lado a lado com “Dona Flor e os Seus Dois Maridos, de Jorge Amado, quando a ditadura brasileira lhe põe a mão, dois meses depois de ter sido publicado. Nelson Rodrigues, que não dava o braço à hipocrisia nem dizia sim ao medo, era acusado de atentar contra à célula nuclear da “organização familiar”. A tradicional chuva de críticas e insultos não tardou a cair sobre “O Casamento”, o seu único romance, de nove escritos, não publicado originalmente sob a forma de folhetim.

É bonita a moldura familiar da noiva, a belíssima Glorinha, filha mais nova (e preferida) de Sabino Uchoa Maranhão, empresário bem sucedido do ramo imobiliário na cidade do Rio de Janeiro e pessoa respeitável, recatada, acima de qualquer suspeita moral, um homem de bem, em suma: tranquilidade doméstica, felicidade burguesa, sexualidade “contida, muda e hipócrita” (Foucault). Tudo como manda o figurino se o retrato, que entretanto começa a estremecer, a abrir brechas irreparáveis, não extravasasse das molduras pudicas e a narrativa não fosse, ela mesma, a explosão incontrolável dos instintos – a fazerem as vezes dos deuses das tragédias gregas -, a realização dos desejos mais inconfessáveis, num acúmulo de peripécias cosidas no contínuo coloquial da sucessão das cenas dialogadas. Como se, a uma ordem de um deus maléfico, acorressem mil e um diabos vindos das profundezas, e se pusessem a habitar os corpos de homens e mulheres que o narrador desmascara sem contudo emitir juízos de valor.

A simples consideração do espaço narrativo consagrado à concretização da cerimónia que o título anuncia – pouco mais de uma página mal medida – diria que o importante são as vésperas, mais concretamente as 24 horas que antecedem o casamento, tempo mais que suficiente para destapar o véu da virtude. O que se encontra por debaixo, o rosto precário e escabroso da perversidade humana, oferecendo-se ao beijo que ninguém deseja, não chega para adiar o enlace.

Um casamento não se adia, nem se desmancha – é o padre quem o diz. Mesmo que às suas portas o crime se intrometa, mesmo que o coração da noiva palpite por outro (e o do pai pelo dela) e o amor seja um simulacro. Mesmo que sobre o noivo possam pender suspeitas de homossexualidade. O importante é o casamento. E este é “já indissolúvel na véspera”: há despesas feitas, presentes recebidos, ministros entre os muitos convidados da sociedade carioca, notas enviadas para as colunas da imprensa, o medo da vergonha pública. E depois, há a casaca que o pai da noiva talvez não mais tenha oportunidade de usar, o que não é coisa pouca.