“Nem todas as pessoas são violentas por sensibilidade às ideias”, escreveu Julien Benda. Alguns de nós, no entanto, sentimo-nos compelidos por elas, e se a maioria não sabe explicar essa volatilidade, há sempre uns quantos que indagam e são levados a tentar perceber por que é capaz uma certa combinação de palavras de arrancar-nos ao nosso repouso ou distracção, transtornando a nossa harmonia interna. Alguns começam a perceber como a voz é um instrumento e as palavras os elementos cambiantes essenciais na forma como podemos afectar, ainda que subtilmente, o sentido e a nossa relação com as coisas, com o mundo. O nosso próprio reflexo, a nossa identidade, de que feixe de estruturas depende? Mas é preciso constantemente ir atrás, aos fundos secretos, deixar de lado os vocábulos sem aroma, persistir nesse desequilíbrio que há nos outros, e ir além do seu tempo.

Como lembra Edward W. Said na introdução à edição americana de Mimesis, de Erich Auerbach, a interpretação figural tem como ponto de partida a palavra sagrada, o logos, cuja encarnação no mundo terreno se tornou possível graças à figura de Cristo, esse ponto central de organização, tanto da experiência quanto da compreensão histórica. Mas se “no cristianismo, o coração da doutrina é esse logos misterioso, o Verbo feito carne, Deus transformado em homem, e, por isso, literalmente, a encarnação; no entanto, quão mais satisfatória é a ideia de que os tempos pré-cristãos podem ser lidos como uma figura nebulosa daquilo que efectivamente estava por vir?” Deste modo se abre caminho àquela audácia nietzschiana para se aventurar pelo indizível e inexprimível, para ir além dos limites normais, e chegamos à compreensão do fenómeno da literatura moderna, como ele nos é explicado por Claudio Magris: “A literatura, e em especial o romance ou, melhor ainda, a épica moderna, é mimese da realidade, do seu formigueiro impuro e fugaz, da sua caótica caducidade. Parece-se a um jornal e até, às vezes, a um banal almanaque com pequenas informações sobre a vida, a sua quotidianidade rasteira e veemente; Dostoievski ou Dickens – mas também Dante e a Bíblia – são cronistas do efémero, sobre o qual eles projectam uma luz de eternidade, violenta como um reflector que rasga a noite ou como uma lanterna de bolso de um detective num lugar tenebroso.” Sem diferir muito desta conclusão, numa certa passagem de Mimesis, também Auerbach parecia reflectir sobre este modo de representação da história e da realidade que é dinâmico e abrangente, multilateral em termos de pespectivas, notando que, “quando se adquire o conceito da unidade vital das épocas, de tal forma que cada uma delas apareça como uma unidade cuja essência se reflecte em todas as suas formas fenoménicas; quando, finalmente, se impõe a convicção de que o importante do acontecimento não é apreensível mediante conhecimentos abstractos e gerais, e de que o material para tanto não deve ser somente procurado nas partes elevadas da sociedade e nas acções capitais ou públicas, mas também na arte, na economia, na cultura material e espiritual, nas profundezas do dia-a-dia e do povo, porque só lá pode ser apreendido o verdadeiramente peculiar, o que é intimamente móvel, o que tem validade universal, tanto num sentido mais concreto, quanto num sentido mais profundo; então é de se esperar que tais noções sejam também aplicadas à actualidade, de tal forma que também ela apareça como incomparavelmente peculiar, movimentada por forças internas e em constante desenvolvimento; quer dizer, como um pedaço de história, cujas profundezas quotidianas e cuja estrutura interna de conjunto se tornam interessantes, tanto no seu surgimento, quanto na sua direcção evolutiva”.

Este não é já o tempo da originalidade. Já para Goethe esse era há muito um fraco valor, entendendo ele que “a história do conhecimento humano repõe ciclicamente os próprios motivos do conhecimento, englobando os seus próprios alvos e correspondendo às solicitações próprias daquilo que é para ser conhecido” (Maria Filomena Molder. O que importa é ligar entre si os labirintos mais profundos da experiência humana, e trazer de volta noções, perspectivas e modos de pensar ameaçados, e em vias de desaparecer face às tendências sufocantes próprias de cada época. No fundo, do que se trata é de manter viva uma relação que faz dos próprios idiomas cenários de um conflito que ilustra as oposições e contrastes que animam ao longo de todos os tempos a alma humana. Porque o espírito é precisamente isso que não se deixa enraizar, mas flui, acompanhando com fascínio o momento em que uma coisa se transpõe noutra, a incessante metamorfose do mundo que é a própria essência da vida. Assim, a verdadeira poesia é aquela que a todo o momento desfaz, nega, propõe novos valores e significados para abalar o que começa a encontrar uma estabilidade e arrisca petrificar-se, se numa hora articula, na outra já procura desarticular esse sentido do mundo que propôs, e fá-lo através de um movimento perpétuo e que não oferece tréguas, impedindo que se fixem limites invioláveis, que se imponham fronteiras com vista a dissuadir os espíritos tomados da audácia de uma fome insanável, uma vertigem impossível de cauterizar. Como lembra Claudio Magris, a fronteira torna-se num ídolo quando é usada como barreira, para rechaçar o outro. Mas também para impedir este de ir mais além. Contra a obsessão da identidade, Magris propõe uma identidade irónica, capaz de libertar-se desse desejo de se encerrar, instigadora de um ânimo de superação. E assim ouvimos esse grito libertador de Rimbaud: “Je est un autre.” Ora, também Rimbaud nunca quis ser autor, reconhecendo essa impossibilidade. Maria Filomena Molder vinca que ele conheceu bem a experiência da não-identidade, do sem-identidade, e como só ela pode permitir-se perder-se numa língua estrangeira. Mas o próprio passado, com toda a sua estranheza, mais do que um território é algo que soa como uma memória que nos é estranha. O movimento da leitura é sempre dentro dessa relação entre nexos que nalgum ponto cederam, e, por isso, Magris diz-nos que um verdadeiro crítico literário é um detective, e que “talvez o fascínio dessa discutível profissão não consista nas interpretações sofisticadas, mas no faro de perdigueiro que leva a uma gaveta, a uma biblioteca, ao segredo de uma vida.” Mas é importante ilustrar esta forma de se relacionar com os textos, compreender o idioma a partir do qual se nos dirigem, obrigando sempre a uma deslocação no nosso interior, uma deslocação ao estrangeiro, ao outro. “Tal como é impossível compreender um discurso grego ou latino se não se sabe o grego ou o latim, assim, para o que não ama, o amor é uma língua bárbara”, escreveu S. Bernardo, a propósito de o “Cântico dos Cânticos”.

Mas se falamos de amor, se aceitamos que possa haver uma relação compassiva e apaixonada com os textos, temos também de admitir que esta possa ser igualmente profunda quando a leitura produz em nós algo como um tumulto negativo, uma rejeição ou repulsa, um desgosto absurdo. Afinal, o ódio por um texto pode ser uma relação infinitamente mais transformadora do que o simples prazer que tantos leitores retiram de obras que lêem e nunca chegam a transformá-los. Hoje, gosta-se de poesia seja ela servida de que maneira for. “Gostam –/ mas também se gosta de canja de galinha,/ gosta-se de galanteios e da cor azul,/ gosta-se de um xaile velho,/ gosta-se de fazer o que se tem vontade/ gosta-se de afagar um cão”, para citar o célebre poema de Szymborska. Mas para que se entenda essa espécie de traição que se faz, hoje, à arte, e tantas vezes enchendo a boca com a cultura, todos esses que nos fecham as saídas deixadas abertas por alguns que já cá não estão, que aclamam virtudes reais da forma mais hipócrita, esses que obrigam um número cada vez maior de pessoas a fazer de mortos para escapar aos vivos, como dizia Cesariny, é preciso ilustrar através de um episódio recente passado aqui entre nós e envolvendo um dos autores supostamente mais lidos e admirados, mais estudados e citados.

Há uns anos, deu-se uma viragem drástica no tom e na estratégia do ofício cantante de Herberto Helder, que deixou um reflexo do mundo penetrar-lhe de tal modo a carne que lhe impregnou a voz, tomada de uma aflição tal que, ao invés de uma resistência expressa na distância da pura existência, parecia de tal modo desgostado que não quis retomar o fulgor e o prestígio vocabular de antes. Aquele seu idioma cheio de força imanente e que, ao arrepio da condição expressiva mais vulgar, manifestava uma perspectiva radiante do espírito e dos seus poderes encantatórios, fazendo ressaltar, deste modo, a falsidade e o lado ruinoso da empobrecida relação que nos mantém ligados ao mundo, acolheu esse tom menoríssimo que passou a definir o registo da experiência quotidiana, cada vez mais degradada. Se até ali tinha recusado corresponder à gramática desse rumor angustiado que melhor reflecte as tão ordinárias relações humanas dos nossos dias, escolheu então abandonar a exemplar idiossincrasia do espírito lírico de que se tornou um dos mais inspirados arautos no seu confronto face ao predomínio das coisas, denunciando desse modo a reificação do mundo e o domínio da mercadoria sobre o homem. Herberto manifestava, assim, uma espécie de crise no mito de que foi sempre mais devedor, esse exemplo mitológico onde buscou desde sempre a sua inspiração, sinalizando um certo sufoco perante as servidões que o mundo nos e lhe impunham, fazendo descer o canto ao rés da existência, a ponto de se queixar do preço das bilhas de gás. A maioria simplesmente aderiu, mas sem sentir o profundo abalo desta desesperada reviravolta, o que tornou evidente como também era meramente formal essa adesão, e que aceitaria por igual tudo o que dali viesse. Isto deixa claro como a leitura da poesia se rendeu a uma redução formalista e estetizante de qualquer elemento que pudesse provocar choque, e que passa assim a ser simplesmente aceite e registado como “inovação” e “audácia” formal aquele tremor de terra na intimidade das coisas que a maior parte dos poetas modernos transmite ao leitor, e não com a excepção de um só leitor, nenhum outro crítico acusou o seu desamparo ou sequer desgosto com esta inversão estupenda, que não deixaria de ter em si matéria para educar uma nova forma de admiração, mas só depois de produzir antes uma tremenda decepção.

Afinal, nada se consegue em poesia se não se conseguir desfechar de novo um golpe que retire o leitor dessa comoção habitual, desse deslumbramento que funciona como um modo de se embalar e acaba por se transformar numa forma de abandono, um regime de deleite que se fica por isso mesmo, perfeitamente satisfeito. E aqui vale a pena lembrar como Auerbach conclui o seu ensaio sobre as Fleurs du mal, fazendo uma avaliação paradoxalmente positiva das reacções negativas àquela obra, notando que, mais do que os seus adeptos e admiradores dogmáticos, que aprenderam a aceitar com toda a tranquilidade as obras poéticas contemporâneas sem sofrer nenhum choque, foram os inimigos da arte moderna que colheram, mais agudamente do que se pensa, a sua mensagem de revelação crítica. Este ensaísta diz-nos que o mais importante não é fazer o elogio das conquistas literárias de Baudelaire, mas sim ressaltar “o que há de terrível nas Fleurs du mal, que têm por tema principal o horrendo, o mais amargo desespero e as vãs e absurdas tentativas de entorpecimento e evasão”. E prossegue: “Por isso é necessário dizer aqui algumas palavras em defesa de certos críticos que rechaçaram energicamente o livro. Entre estes, há alguns – mas não todos – que compreenderam o espírito da obra muito melhor do que muitos admiradores contemporâneos e futuros: uma obra que, de facto, tem por tema o horror é mais compreendida por aqueles que, apesar dos seus ataques, sentem o horror penetrar-lhes nos ossos do que por outros que só sabem prorromper em expressões entusiásticas sobre o resultado artístico da obra. Quem é possuído pelo horror não fala do frisson nouveau, não grita ‘bravo’ nem se regozija com a originalidade do poeta. Mesmo a admiração de Flaubert é demasiado estética, embora formulada de maneira excelente. A desenvoltura com que a maior parte dos críticos posteriores avaliam o livro unicamente do ponto de vista estético, rejeitando e desprezando a priori qualquer outra consideração, não nos parece adequada ao argumento, ainda que Baudelaire provavelmente não partilhasse a nossa opinião, contagiado e todo tomado, como estava, por aquela idolatria da arte, que há muito tempo nos tem em seu poder. Que estranho fenómeno: um profeta de desgraças que não espera da sua audiência senão admiração pelo resultado artístico alcançado.” Como é fácil transplantar isto para aquilo que se passou entre nós a partir do momento em que Herberto publica A Morte sem Mestre, e mesmo até à irritação do poeta com qualquer reacção por parte da crítica que, ao invés de se espojar aos seus pés, cheia de admiração, lhe atirasse à cara o desgosto e até a repulsa que lhe causavam aqueles versos contaminados pela desgraça e o horror do mundo moderno. Convém lembrar que isto vinha de um poeta que, nunca se via como um ultra-romântico, como tantos ainda o classificam, mas como um poeta clássico, na grande tradição órfica, retomando esse mito muito antigo, um dos mais obscuros e carregados de símbolos da mitologia grega. Conhecido desde a mais remota antiguidade, o mito de Orfeu “desenvolveu-se até vir a tornar-se uma verdadeira teologia em redor da qual existia uma literatura muito abundante e em larga medida esotérica”, lembra Antonio Tabucchi. É de todos conhecido o episódio da sua descida aos infernos por amor da sua mulher Eurídice, e não vale a pena relembrá-lo aqui. E então, veja-se como se abateu o canto que até então tivera um poder de atracção de tal ordem que “os animais ferozes o seguiam e as árvores dobravam os ramos à sua passagem”. Mas veja-se como declinou, como agonizava às tantas rente a essa “morte sem mestre”: “agora parece que já ninguém nasce/ as pessoas agora querem é morrer,/ e como não morrem bem porque no esplendor das obras as compensações são baixas,/ procuram a morte módica,/ vão todos juntos para as praias onde não há socorristas,/ praias do inferno sem nenhuma salvação,/ às vezes marcam-se encontros nos apogeus dessas tardes desmedidas,/ e quando lá chegam já vomitam os bofes,/ nestes lugares não há sombras que nos valham,/ estes lugares, diz alguém, nem precisam ser simbólicos,/ o poema agora por exemplo não tem simbolismo nenhum,/ morro dentro dele sem força para respirar,/ toda a gente a caminho das praias culminantes,/ toda a gente calada com medo que a praia se tenha ido embora,/ coisa única do paraíso, pensa ele, é saber que nem o inferno nem o paraíso podem mudar de condição e de sítio,/ estátuas gregas nuas sem ponta de excitação, apenas/ solenes anúncios de churrascos (…)” Veja-se como cede à prosa do mundo, como se aproxima daquele registo de denúncia quase enxofrado, um tanto ordinário e até panfletário. Ainda que cheio de razão, de lógica e até de alguma virtude dramática, parece enfim rendido à catástrofe, a uma ideia revoltantemente vulgar do fim do mundo. Mas então vale a pena lembrar as palavras de Don DeLillo em Zero K: “A catástrofe é a nossa história de embalar (…) Em certa medida, estamos aqui, neste lugar, para conceber uma reacção a uma eventual calamidade, seja lá qual for, que possa atingir o nosso planeta. Estaremos a simular o fim para o podermos estudar, possivelmente para lhe sobrevivermos?”

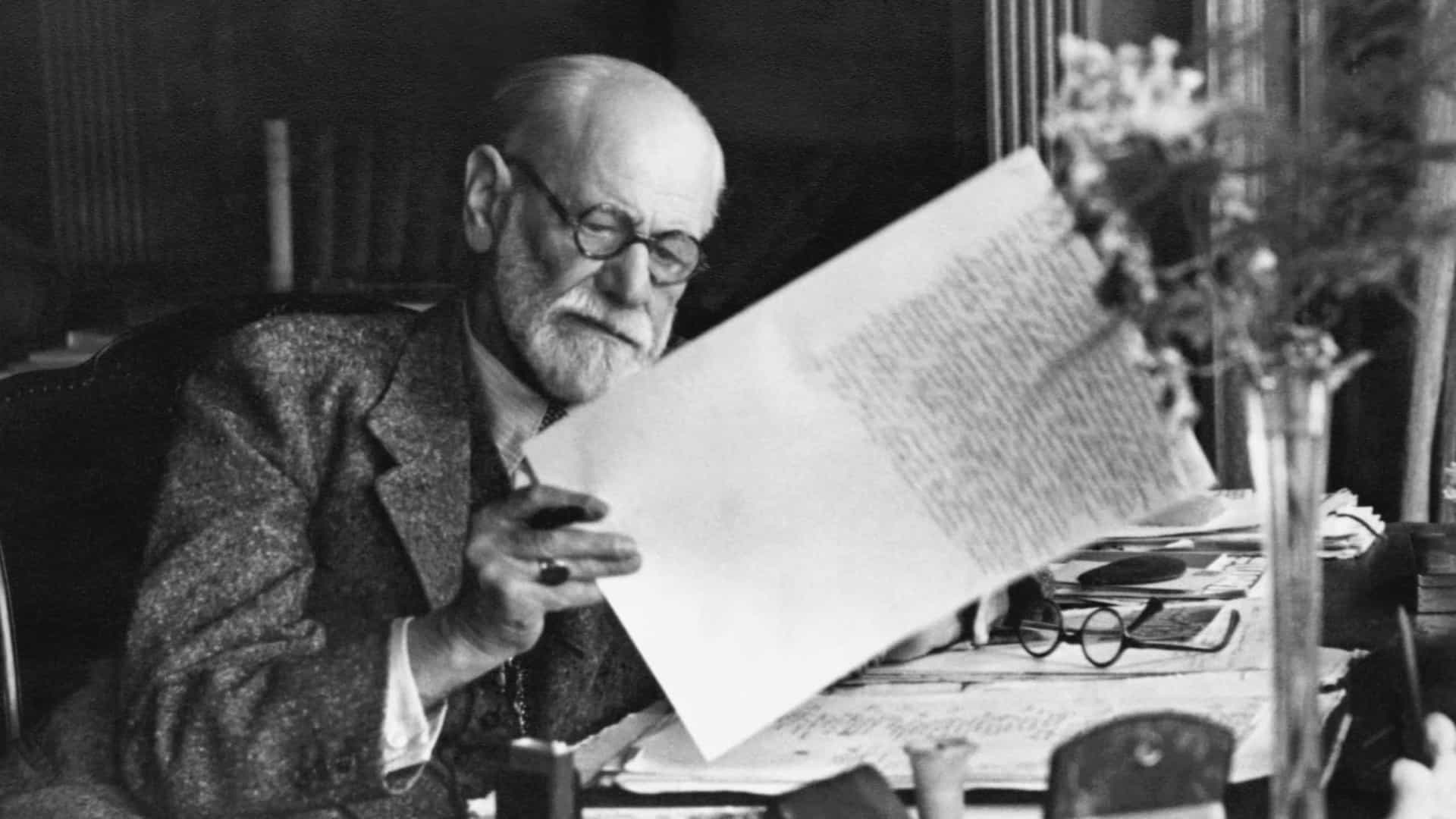

E agora vejamos como este bardo que se quis um elo tardio e, por isso mesmo, espantosamente deslocado, como se retificasse o rumo do último século e meio pelo menos, um cantor de tal modo intempestivo, que diante do caos fizesse remontar esse arrepio fundíssimo e tocando o ponto mais nevrálgico da lembrança humana, capaz de enfeitiçar os monstros e os deuses do inferno, como de súbito encena o seu momento de desespero tão reminiscente daquele por que passou Cristo no acto da paixão: “(…) a morte não salva nada: começamos pelo menos a entender/ a cultura que nos sufoca,/ eu pelo menos deito os pulmões boca fora,/ mas de repente alguém diz: contudo,/ diz: contudo já se inventou o ar condicionado/ (o ar condicionado na praia?)/ e a maravilha demoníaca desmorona-se,/ e outra vez: pai pai por que me abandonas?/ nenhum mito se cumpre,/ ninguém ainda acredita nos poderes sequer de erudição menos inexpugnável,/ nem o capítulo do amor quando ela vem vindo diuturna com fruta à escolha nas duas mãos,/ anda como quem dança, o cabelo apartado ao meio,/ vista de todos os ângulos como no cinema,/ magnificamente manobrada por esta luz assim tão lenta que nos há-de a todos devorar,/ não, não me abandonaste,/ as tuas mãos abundantes congeminam milagres atrás de milagres,/ ah enfim alguma coisa muito límpida,/ introduz aqui o capítulo infernal por todos os lados,/ o meu fato de banho não tem bolsos,/ pai, pai, porque me abandonas com a ironia em fato de banho,/ e a areia, e a luz, e o iodo, essa água toda,/ como se o inferno fosse alegria apenas,/ em setembro,/ corpos mais nus do que se não tivessem fato de banho”. Assim, como fica patente, estamos aqui claramente num momento de debate e de contradição, de angústia e em que é claro como vacila o ofício cantante, como perde o seu fulgor, e tal como acontece a Orfeu, se vê assaltado pela terrível dúvida de ter sido enganado e, então, vira-se. Este é apenas um momento, o mais trágico do mito de Orfeu, aquele em que Eurídice morre pela segunda vez, e perante a inflexibilidade de Caronte, o bardo vê-se obrigado a regressar sozinho ao mundo dos vivos. Mas é então que se impõe essa outra relação do canto órfico e que não é já da ordem do encantamento, mas da evocação. Como lembra Tabucchi, um dos sentidos da palavra “evocar” é chamar alguém do mundo dos mortos, e, deste modo, a misteriosa força contida na voz de Orfeu passa por restituir algo que se perdeu ao mundo. Assim, a voz retoma o alcance original do Verbo como princípio da vida, esse ímpeto criador que chama o futuro a partir de um lugar de êxtase que só pode ser sentido em relação com a perda, essa que de um grão de areia na intimidade do amante o vai fazer transformar esse grão numa pérola. Não se trata de trazer de volta à vida, mas de refazer a vida segundo uma noção que eleva o fantasma a uma pura presença, a essa força que nos orienta no mundo dos sonhos, onde está, afinal a verdadeira vida dos homens. “A história dos sonhos acompanha a história dos homens”, recorda Tabucchi. “Mal o homem aprendeu a contar-se, logo contou os seus sonhos, atribuindo ao facto de sonhar motivações diferentes. A interpretação das interpretações da actividade de sonhar poderia constituir uma interpretação da civilização humana. Desde os tratados da Grécia clássica à Interpretação dos Sonhos de Freud, o homem tentou apreender a significação do seu estado diurno a partir dos sinais do estado nocturno. A interpretação do sonho como ‘imagem significante’ tanto é aplicável ao passado como ao futuro da nossa existência: explica algo que teve lugar na nossa vida ou prevê um acontecimento que irá verificar-se. É evidente que a cadeia temporal do antes ou depois é em ambos os casos totalmente fictícia.” Assim, no limite, a língua da poesia representa essa aproximação a esse último destino, que não é a morte, mas o sonho, o mais estrangeiro e aquele onde o tempo se dissolve, onde o passado e o futuro se recombinam e articulam, espelham e ecoam. É essa a fronteira que a todo o momento nos atrai. E a literatura não é outra coisa senão esse código ou idioma para traficar sentidos entre cá e lá. Como nos diz M.S. Lourenço no parágrafo inicial do texto que abre o volume “Os Degraus do Parnaso”, um ensaio intitulado “Um Templo no Ouvido”: “A criação poética e a experiência do sonho estão interligadas por terem em comum duas técnicas de estruturação, no sonho a do material psíquico e na literatura a do material literário, e estas técnicas são a condensação e a deslocação. A condensação é a técnica essencial da poesia e, para a caracterização desta técnica no sonho, Freud usou o termo ‘Verdichtung, uma palavra composta a partir da raiz ‘Dichtung’ que é precisamente a expressão alemã do termo ‘Poesia’. Mas a este trabalho de síntese que está implicado na condensação junta-se, igualmente comum a ambas as actividades, o trabalho de deslocar ou desfocar o objecto da narrativa (poética ou onírica) de modo a produzir uma asserção indirecta e contrafactual, se se adoptar um padrão realista de representação. Assim, a criação poética e a experiência do sonho têm em comum a capacidade de produzir narrativas polissémicas, susceptíveis de um número variado de interpretações.” Voltamos assim ao início, e percebemos como esta técnica de atalhar e ao mesmo tempo derivar, que é própria dos sonhos e da poesia, é essencial à representação da realidade, a qual não deve nunca assentar, mas exige uma instável unidade vital, uma capacidade de captar o efémero e de definir os seus contornos a partir de impressões memoráveis, de tal modo que, ainda que este se perca, o seu fascínio perdure eternamente, pois essa é a verdadeira vingança dos mortais, daqueles que estão para a morte, que a têm como o seu aguilhão e que, uma vez que não podem superá-la, se enchem dessa infinita cólera aos deuses, e que através de gestos e emoções tão perecíveis rasgam a noite e alcançam um sentido de tal modo forte que irão instigar outros a prosseguir o seu caminho.

Assim, o “direito de sonhar” (Bachelard), mais do que uma prerrogativa de todos os homens, fornece-lhes esse meio de interpretação que não deixa de abalar e recriar a própria realidade. O sonho é, por isso, essencial à escrita e a qualquer conspiração que tenha como fim determinar algo que diga respeito ao futuro. “E quer os sonhos signifiquem tudo (Freud) quer não signifiquem nada (Caillois, o que é igualmente uma interpretação), quer sejam feitos de uma matéria vivida ou de uma matéria pertencente a uma outra dimensão, foi simplesmente contando-os que a literatura os propôs, com toda a liberdade, aos seus oniromantes, isto é, a nós todos, os leitores”, escreve Antonio Tabucchi. O sonho é como uma planta para quem pretende evadir-se da prisão temporal. O tempo é essa ficção que ameaça enlouquecer-nos a partir do momento em que deixamos de conseguir acordar, enlear os momentos do passado na memória, e que nos torna incapazes de estabelecer um percurso, uma interpretação face aos dias e a certos acontecimentos, de tal modo que ficamos dentro do tempo como de um labirinto, às voltas, perdidos, sem ter a menor ideia de como se sai dali. É tão perigoso não sonhar como não conseguir despertar. Mas esse saber elevado a uma disciplina vigorosa, esse domínio da linguagem capaz ao mesmo tempo de sínteses fabulosas e de deslocações súbitas é o que permite ao poeta lembrar-se a todo o momento de tudo o que lhe possa ser útil, usar a voz e o ouvido como relação para o enleio da memória, para se balançar de trás para a frente ou ao contrário, é uma forma de se perder intencionalmente, de ficar à margem dessa marcha insustentável do progresso, desse sufoco. “Perder-se para o poeta não é uma impotência, é um desastre irradiante”, escreve Filomena Molder.

Em certo sentido, aquilo que o poeta faz é servir a sua vertigem, instigar o leitor a abandonar essa ficção da impotência que nos diz que o nosso destino final e inescapável é a morte. O seu intuito é o de escapar à demência desses incontáveis fins de mundo, e retomar o sonho do princípio, do verbo como elemento de desordem, um lance de dados, uma hipótese marginal, como um sonho. Ou, por outra, e citando uns versos do grande poeta e ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger: “que sabes tu afinal/ do odor do mundo, da subida do salmão/ na lapónia, o perfume da scala,/ o doce pó, o meu velho Lucrécio/ com notas marginais da mão de diderot,/ o amor numa barca entre as canas: em vão preparado para ti, o mundo: selva e filigrana, o que é puro, tudo/ debalde e a cólera o prazer a fadiga!” Não vale mais ler um poema tremendo, mas cheio deste vigor, como se Deus o escutasse? E, no fim, o que importa se morres, se às tantas, o teu nome se apaga, que importa, a partir do momento em que esse sopro, mesmo que na boca de outro, persista?