Comecemos por uma cena do ódio, das tantas em que Milan Kundera, escaldado pelos seus anos de formação num país sob a tutela soviética, rechaça agressivamente as ingénuas tentações desses que viveram as suas vidas escudados da opressão, e que se entregam levianamente a anseios de vigilância maníaca, abrindo caminho aos velhos puritanismos que estão sempre à espreita: «Desde sempre, profundamente, violentamente, detesto os que querem descobrir numa obra de arte uma atitude (política, filosófica, religiosa, etc.) em vez de procurarem nela uma intenção de conhecer, de compreender, de apreender este ou aquele aspecto da realidade».

Este romancista sabia bem o que significava ver ameaçada essa arte a que consagrou toda a sua existência, e lembrava que, para um húngaro, um checo, um polaco, a «Europa» não representa um fenómeno geográfico mas sim uma noção espiritual, tendo aqueles países participado de todas as fases da sua história, a qual se enraizava na cristandade romana. Para Kundera o espírito do Ocidente dos tempos modernos alcançou a sua mais poderosa expressão no romance, que surgiu enquanto modelo desse mundo, fundado sobre a relatividade e a ambiguidade das coisas humanas. E, por essa razão, vincava que o romance é incompatível com o universo totalitário.

Ora, o que o romance exprime é o espírito de continuidade, na medida em que cada obra traz o balanço e contém em si toda a experiência anterior deste género, e isto para se superar continuamente, descobrindo «uma porção até então desconhecida da existência». Ora, Kundera entendia como, depois de todas as formas de instrumentalização a que esta grande invenção europeia foi submetida pelos regimes opressivos que caracterizam o terror do século passado, nas últimas décadas o perigo era já de uma natureza diversa, mas também a esse respeito cabia ao romance confrontar-se com a ambiguidade desta época que se entrega à degradação e ao progresso ao mesmo tempo.

«Compreender com Cervantes o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, em vez de uma única verdade absoluta, um monte de verdades incorporadas em egos imaginários chamados personagens, possuir pois como única certeza a sabedoria da incerteza, exige uma força igualmente grande». Ora o desafio actual que se impõe ao romance passa, no entender de Kundera, por reconhecer como «o espírito do nosso tempo está fixado sobre a actualidade que é tão expansiva, tão ampla, que empurra o passado do nosso horizonte e reduz o tempo apenas ao instante presente». Assim, e considerando que este género não pode já viver em paz confrontado com esta requisição, «se quer ainda ‘progredir’ enquanto romance, só pode fazê-lo contra o progresso do mundo».

Mas o ódio é só o princípio, e o que vem depois tem de nos levar ao riso que é a suprema vingança sobre qualquer regime opressivo. «Aprendi a importância do humor durante o período do terror estalinista», disse a Philip Roth numa entrevista de 1980 publicada no The New York Times Book Review. «Tinha uns 20 anos nessa altura. E era-me sempre possível dar-me conta de que uma pessoa não era estalinista, que não era alguém de quem precisava ter medo, pela forma como sorria. O sentido de humor era o mais fiável modo de reconhecimento». Um dos aspectos que sobressaem nos seus romances é precisamente a qualidade subversiva do seu humor, servindo-se muitas vezes de elementos trocistas, e naqueles livros que fizeram dele uma figura com projecção internacional, percebe-se não apenas o lado indómito e irreverente da escrita, mas o profundo desgosto que está por trás, a experiência de decepção e angústia, a sublimação dessa necessidade de se vingar. Daí também a importância que tiveram para este escritor checo, naqueles anos em que em que tudo era feito para rebaixar e desmoralizar o espírito, para que os homens vissem aplacados as suas ânsias de duração, de fazer a ponte entre as grandes tradições do passado e esses gestos que abrem caminho a outra coisa, ao futuro, daí que seja clara a influência que tiveram para ele esses antepassados do romance onde ele via a despontar o humor. «O pensamento autenticamente romanesco (como o romance o conhece desde Rabelais) é sempre assistemático, indisciplinado; aproxima-se do pensamento experimental que encontramos em Nietzsche, cujo primeiro impulso é corroer o que é rígido, minar sistemas comummente aceites, abrir brechas para se aventurar no desconhecido», escreve Kundera.

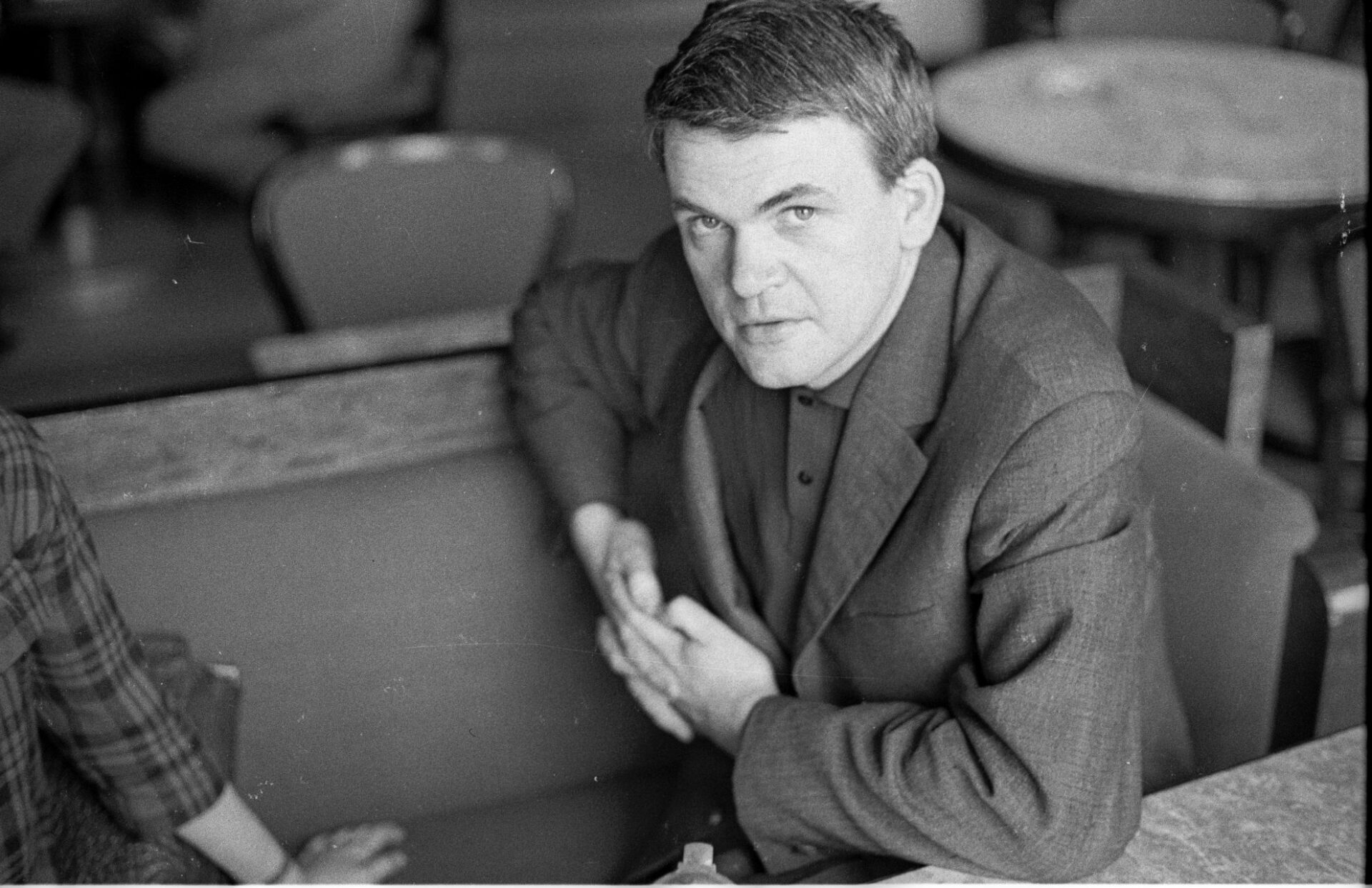

A sua morte aos 94 anos, depois de se ter retirado quase inteiramente da vida pública, tem de ser lida como o desfecho de mais um testemunho feroz contra este tempo. Toda a sua vida foi dedicada à reivindicação desse género que funciona como elo entre os diferentes momentos da história, uma passagem de testemunho, uma «coisa destinada a durar, ligar o passado ao futuro». Mas a actualidade tinha-se interposto, esta relação de um presentismo que ocupa inteiramente as nossas vidas, expulsando-nos da nossa própria história, obrigando-nos a abdicar dessa herança europeia, da existência e afirmação do ser, de tal modo que só nos restam gestos repetidos, esvaziados de qualquer sentido ou eficácia.

Após ter-se tornado o mais consagrado escritor checo depois de Kafka, e depois de, na sequência da publicação de A Insustentável Leveza do Ser, em 1984, e da sua adaptação ao cinema em 1988, ter gozado de um tipo de celebridade que chegou a desejar ardentemente, antes de se arrepender, e a sentir como motivo de embaraço, o último dos seus 10 romances (A Festa da Insignificância) seria já acolhido com alguma frieza, sendo desprezado pela generalidade da crítica. Publicado em 2014, Kundera tinha já, em larga medida, abandonado a vida pública, recusando-se a dar entrevistas. No fim, um prolongado silêncio marcou a sua relação com este tempo, tendo reconhecido como «a cultura estava a desaparecer numa infinidade de produtos, numa avalancha de frases, na demência da quantidade».

Morreu na terça-feira, em Paris, de doença prolongada, segundo um porta-voz da Gallimard. Não é difícil supor o absoluto desdém e até a repulsa que sentia pelas sucessivas tromboses a que se oferece a nossa realidade, essa que já há muito ele tinha caracterizado no primeiro dos ensaios reunidos em A Arte do Romance (1986) ao reconhecer como «a unificação da história do planeta, esse sonho humanista cuja realização Deus permitiu maldosamente, é acompanhada por um processo de vertiginosa redução». Na verdade, Kundera parecia fazer menos o luto pela própria existência acanalhada com que se contenta a larga maioria das pessoas, e mais pelo que isso significava para o romance, considerando que também ele estava a ser «vítima das térmites da redução que não reduzem apenas o sentido do mundo mas também o sentido das obras». E prosseguia esse devastador diagnóstico que, por esta altura, se tornou inegável: «O romance (como toda a cultura) encontra-se cada vez mais nas mãos dos media; estes, sendo agentes da unificação da história planetária, amplificam e canalizam o processo de redução; distribuem ao mundo inteiro as mesmas simplificações e clichés susceptíveis de serem aceites pela maioria, por todos, pela humanidade inteira. E pouco importa que, nos seus diferentes órgãos, os diferentes interesses políticos se manifestem. Por detrás desta diferença de superfície reina um espírito comum. Basta folhear os semanários políticos americanos ou europeus, os de esquerda como os de direita, do Time ao Spiegel: possuem todos a mesma visão da vida que se reflecte na mesma ordem segundo a qual foi composto o sumário, nas mesmas rubricas, nas mesmas formas jornalísticas, no mesmo vocabulário e mesmo estilo, nos mesmos gostos artísticos e na mesma hierarquia do que acham importante e do que acham insignificante. Este espírito comum dos mass media dissimulado por detrás da sua diversidade política é o espírito do nosso tempo. Este espírito parece-me contrário ao espírito do romance.»

Espera-se de um obituário que cumpra todos esses protocolos que não dispensam a recomposição dos elementos biográficos decisivos numa vida. Mas se a morte de Kundera precisa ser assinalada é menos no sentido de se falar com alguma nostalgia de um romancista que chegou a deter a atenção do mundo e a ter um impacto significativo no imaginário popular, algo que hoje já quase não acontece, e mais para perceber o seu virar de costas. Seria um equívoco considerar que, com o passar dos anos, esse estatuto de que Kundera gozava se dissolveu, e nem é certo que tenha sido ele quem perdeu relevância e se eclipsou. Talvez tenha sido o próprio espírito do nosso tempo que se tornou irrelevante.

Se alguma vez as palavras deste escritor tiveram um significado, o que ele se empenhou em demonstrar é que os nossos gestos ou actos, tal como as grandes obras, «só podem nascer na história da sua arte e participando nessa história». Numa época que se obstina num ideal de progresso que procede da forma mais arrogante a uma desconsideração do passado, Kundera insistiu que «é só no interior da história que podemos apreender o que é novo e o que é repetitivo, o que é descoberta e o que é imitação, por outras palavras, é só no interior da história que uma obra pode existir enquanto valor susceptível de ser discernido e apreciado». Assim, este autor vinha alertar-nos para essa forma de alienação num presente que abre mão do sentido de continuidade a favor de uma estéril utopia ilhada, perdendo assim o balanço que lhe permitiria superar-se e aos desafios existenciais que se lhe colocam. «Nada me parece por isso mais medonho para a arte do que a queda fora da sua história, porque se trata da queda num caos onde os valores estéticos deixam de ser perceptíveis», concluía o escritor. Deste modo, quando hoje nos surgem essas figurinhas que, com «o seu sorriso beatífico», pronunciam as necrologias de certos géneros artísticos, entre eles o romance, cabe desconfiar se toda a estrutura do pensamento actual não derivou já num limbo, numa paralisia em que a necessidade de negação começou a corroer as próprias capacidades intelectuais ao ponto de a inteligência se ter tornado a maior das afrontas, e o espírito crítico, a sátira e o humor serem consideradas formas de crueldade, e havendo por isso esta tentação de reprimir o discurso e as liberdades que caracterizam o próprio espírito da cultura ocidental. E o pior ainda é termos uma vez mais de aturar toda essa lengalenga que acompanha a nova classe de atributos de que se reveste essa peçonha identitária. Ora, neste ponto, naquele ensaio de A Arte do Romance, Kundera recordava essa tentação insidiosa que há no homem para reduzir o mundo e suprimir todos os elementos que contrariam a sua escala de valores morais: «O homem anseia por um mundo em que o bem e o mal sejam nitidamente discerníveis, porque nele há o desejo, inato e indomável, de julgar antes de compreender. Sobre este desejo se fundaram as religiões e as ideologias. Estas não se podem conciliar com o romance a não ser que traduzam a linguagem de relatividade e de ambiguidade dele para o seu discurso apodíctico e dogmático.»

E por que é que o romance, em face destas tentações, se torna a grande defesa do espírito Ocidental? Porque, no entender de Kundera, na sua realização mais plena e radical, aquilo que o romance consegue é desdobrar-se como um território em que se suspende o juízo moral. «Suspender o juízo moral não é a imoralidade do romance, é a sua moral. A moral que se opõe à inextirpável prática humana de julgar imediatamente, sem parar, de julgar tudo e todos, de julgar sempre seguindo em frente e sem compreender. Esta fervorosa disponibilidade para julgar é, do ponto de vista da sabedoria do romance, a mais detestável estupidez, o mais pernicioso dos males.»

E então, numa altura em que as chamadas guerras culturais exprimem antes de tudo uma propensão para a incultura e a deserção do processo histórico, Kundera calou-se de forma a que o silêncio pudesse revestir de força aquilo que já antes tinha dito com a maior das clarezas, para reforçar assim o peso dessa lição que fazia remontar ao século XVI e que culminava com autores como Musil e Broch, que atribuíam ao romance enormes responsabilidades. «Viam-no como a síntese intelectual suprema, o último lugar onde o homem ainda podia questionar o mundo como um todo. Estavam convencidos de que o romance tinha um enorme poder de síntese, que podia ser poesia, fantasia, filosofia, aforismo e ensaio, tudo num só.»

O problema é que nas últimas décadas, e face a esse efeito de unificação da história planetária, a própria realidade humana se tinha restringido a uma condição moralista, binária e absolutamente degradante. Em vez de uma intenção de conhecer, o homem estava entregue a uma sorte de capitulação em que era a própria cultura que assumia todos os vícios das representações totalitárias. Naturalmente, isso só deveria reforçar naqueles que se sentem esmagados por esta dinâmica aquela admiração por essas obras que «descobriram uma inimitável felicidade do ser, a felicidade que se manifesta pela irresponsabilidade eufórica da imaginação, pelo prazer de inventar, de surpreender, ou até de chocar por meio de alguma invenção».