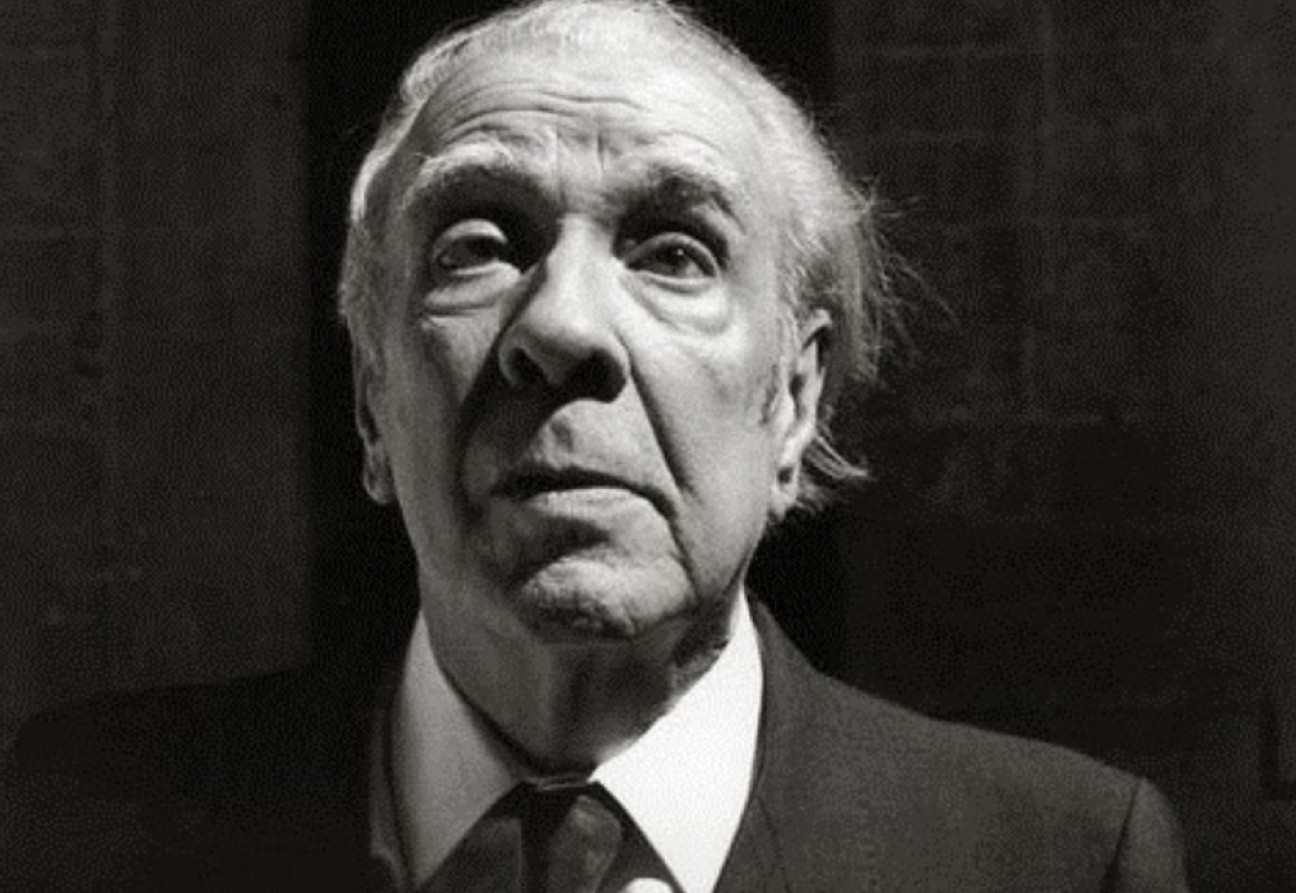

Quantas formas tomou já a invenção? Toda a gente reconhecerá uma infinidade de proposições nos mais variados géneros, mas chega sempre a altura em que o desejo de expansão acaba por nos entregar a períodos de grave ressaca. Mal temos forças então para rechaçar o mundo com todos esses ritmos de triunfo que chegam a ser das coisas mais desgastantes para quem preferiria simplesmente ir dormir mais cedo no buraco onde enfim se aquieta. Mas, quando não nos resta mais paciência para as grandes convicções e os delírios monumentais dos nossos incontinentes criadores, podemos virar-nos para essa corda que Borges esticou tocando uma nota de tal modo subtil que tudo o que nos resta encontra o seu lugar, tão desolado quanto melodioso e terno.

Ele reservara-se a um repertório formidável e limitado. Também pode dizer-se que talvez um seja a condição do outro. E talvez dessa clareza lhe viesse também a sua suspeição ou horror face aos espelhos, essa invenção que nos faz cair entre “um impossível espaço de reflexos”, provocando um calafrio nas coisas que ali se repetem e são de algum modo confrontadas com uma vertigem muda, esse indício de abismo interior… “Que haja sonhos é estranho, que haja espelhos,/ Que o mais banal e gasto repertório/ De cada dia inclua o ilusório/ Orbe profundo que urdem os reflexos (…) E Deus criou as noites, que se armam/ De sonhos e as formas do espelho/ Para que o homem saiba que é reflexo/ E vaidade. Por isso nos alarmam.”

Curiosamente, a sua obra pode ser descrita como esse impossível espaço de reflexos e ecos que oferecem aos vivos a possibilidade de “dos mortos medir o tempo certo”. Um espaço entregue a uma vizinhança entre todas as coisas e todos os tempos nas lentas galerias onde nos faz errar. Em tudo quanto Borges escreveu há este enlevo das misturas lenta e proveitosamente envelhecidas, da recitação que sabe valer-se do disfarce de uma erudição bizantina, esotérica, por vezes até propositadamente suspeita. Como assinalou George Steiner, as figurações de Borges são tangenciais ao mundo, oblíquas ao tempo e ao espaço nas suas dimensões costumeiras. As convenções causais, as aparentes ocorrências que compõem a realidade vibram de possibilidades alternativas, com a estranheza e a substância espectral dos sonhos e das conjecturas metafísicas, que são por sua vez sonhos de um intelecto desperto.

Os seus poemas “irradiam mágicos rigores”, um compromisso com a regularidade rítmica e formal, as compartilhadas claridades e sombras, aquele toque de “fresca ancianidade”, e depois há aquele abandono ao desvario e às conspirações mais delirantes, à investigação de hipóteses mirabolantes, de territórios espantosos e para lá dos horizontes sob vigilância, assim vai traçando o seu rumo e colhendo simetrias entre este mundo e outros, a tomar o pulso e escutar desabafos e improváveis lendas de personagens de segunda ordem, figuras esquivas, todos esses que adoptaram aquele hábito de andar por aí ruminando uma indefinível melancolia, existências que não impressionam a não ser pelo enredo das suas especulações íntimas.

Damos aqui pela sobrevivência dos indícios de fantasia e dos destinos tão diversos dos homens que, pelo poder da imaginação, se furtam até à ordem somítica da realidade e se entregam a assombrosas derivas imaginárias, tudo isso contando ainda com o ritmo da história, entrelaçado às grandes narrativas míticas, à forma como se abrem galerias de arquivos onde esses caminhos se ramificam e cruzam infinitamente, gerando aquele gozo de um leitor que percorre com alguns passos e entre as estantes distâncias e épocas, espreitando improváveis e incitantes relações de vizinhança. É uma poesia que se cose de impressões que têm esse desvario assombroso de serem ao mesmo tempo discretas e fantásticas, um sabor entre a boca e a retina de se ter atravessado desde o outro lado da vida, um gosto particular de ventura que fica nesses lugares recuados que recolhem os vestígios, a configuração última e o resíduo das grandes travessias, dessa forma de delírio através do qual a memória se torna prodigiosa encostando-se às lendas. Borges é essa razão que faz o quotidiano adquirir um enlevo mítico.

O seu género predilecto era a poesia épica. Em seu entender, “todas as literaturas começam sempre pela épica e não por uma poética intimista ou sentimental”. E, no entanto, o seu desastre é o de só lhe restar a rememoração dos grandes feitos do passado “na sala tranquila/ cujo austero relógio derrama/ um tempo sem aventuras nem assombros”. Ele que só podia aceder à convicção na realidade através dessas “nobres certezas do pó”, estava condenado à memória, sendo dotado de uma que era verdadeiramente colossal, de tal modo que a própria vida parecia condenada a trazer-lhe novidades que ressoavam ou se atraiçoavam denunciando alguma rima, e tudo o levava à sensação de não poder escapar a um diálogo iniciado há milhares de anos. Os livros restauravam o passado, mas também retiravam ao presente a ingenuidade de se lançar num rumo inaudito. “Com o tempo todo o poema se converte numa elegia”, terá admitido. Daí esse futuro condenado a ver-se reflectido numa página posterior que fará a vertigem do desconhecido assentar nalguns efeitos dignos daquela retórica de mármore e de sombra. Lamentava a perda dessas distâncias imortais que seduziam os heróis de outrora. “Agora o mar é uma ampla separação/ entre a cinza e a pátria./ Já qualquer vida, até a mais humilde,/ pode pisar-lhe o nada, a sua noite./ Já Deus o terá esquecido/ e é menos uma injúria que uma piedade/ atrasar a sua infinita dissolução/ com esmolas de ódio.”

Este homem cuja vastíssima memória literária de algum modo todos herdámos, sentia que o entusiasmo com que se lançou na exploração da imensa biblioteca do pai, de onde ele chega a afirmar nunca ter saído, acabou por condená-lo a essa sensação “do amanhecer horrível que vigia/ os destruídos arredores do mundo. Antecipando “a corrupção e o eco que seremos”, de algum modo o seu destino confunde-se com o nosso, sobretudo se pensarmos nalguns dos primeiros versos que escreveu, quando falava do mar como “uma antiga linguagem que já não consigo decifrar”, ou quando dizia simplesmente isto: “o mar é um rancor”. E se o mundo nos parece inútil, diminuído, se já “só cobiça o presente, o actual, como os velhos”, e se, por outro lado, hoje dependemos mais que nunca de antigos relatos para reconstituir uma grandeza que nos escapa, se sentimos a falta de um sentido mais forte de tal modo que a realidade nos tocasse como alguns sonhos ou como a música às vezes o faz, só é assim porque resiste em nós um desejo de um significado e de relações que estão ausentes. A poesia de Borges remete para essa expansão dos sentidos, uma sintonia admirável e tão intensa quanto esgotante, mas arrasta também aquela exaustão dos sentidos tocados por esse encanto, algo um pouco além da ressaca e que também não cede inteiramente à nostalgia. Nesta poesia dá-se esse vislumbre incessante de um mundo cuja presença maravilhante nos é sensível pela alusão e pela ausência.

Claudio Magris viu na sua obra a expressão de uma nostalgia diante dos valores da bravura e da lealdade, da épica familiaridade com a vida e a morte, sendo que a sua vida foi marcada pelo confronto com uma aridez a nível pessoal tanto como epocal. Se a sua vida era feita dos livros que lia, e se o peso do mundo, como frisa Eduardo Lourenço, “é feito da nossa impotência mas não conhecemos bem, nem um nem outra sem o combate que os associa”, se há em todos os prodigiosos contadores de histórias esse desejo de “passar da impotência formal fundamente sentida à suprema liberdade de se dar o mundo por alusão”, Borges provou ser um funâmbulo do lado artificioso da vida, um prestidigitador da relojoaria e dos mecanismos literários que se têm como fins em si mesmos, e, por isso, Magris nos assegura que é nessa nostalgia dos valorosos feitos que se encontra o génio de Borges. “Os seus deuses, como ele mesmo disse, não lhe concederam a expressão que cria a vida, mas apenas a alusão que a menciona de passagem. A sua poesia diz a melancolia de uma alusão fugitiva, ‘a iminência de uma revelação que não chega a produzir-se’, a espera de um segredo que não se revela. Alguns dos seus relatos parecem apenas o genial esboço de uma história que ficou por escrever. Através dessa potencialidade tantas vezes decepcionada ele encarna o destino da literatura, à qual já não é dado transmitir valores e falar na unidade da vida.”

De alguma forma, Borges é o mais anti-moderno dos escritores, no sentido em que deplorou como mais nenhum outro escritor a desagregação das formas clássicas, a perda dessa relação íntima construída através das coisas que se sabe de cor, dos mitos e das tradições que ressoavam na memória colectiva, tendo manifestado o seu desconsolo pela forma como a sua época estava a dissipar o sussurro que vinha desde a antiguidade e permitia ligar as experiências e essas solidões que através dos séculos se procuravam umas às outras. Como notava Bernanos numa carta dirigida ao poeta Jorge de Lima, “o mundo moderno mutilou e deformou a arte, reduzindo-a a pequenos detalhes, a pequenos cubos, a pequenos poemas irónicos, a pequenos bombons líricos, se se pode chamar lirismo a esse desleixo, a essa banalidade, a esse desconforto que tendem a corromper a poesia moderna”. E depois concluía: “Falta-lhe a encarnação, falta-lhe pertencer tanto ao céu como à terra, e ao inferno onde ela deve descer.” No fundo, Borges reconheceu o perigo dessas épocas que abrem mão do esforço de erguer as almas em partilhada magia, esses momentos em que “são poucos os que sonham o mundo/ e só alguns noctívagos conservam,/ cinzenta e mal esboçada,/ a imagem das ruas/ que depois com os outros se define./ Hora em que o sonho pertinaz da vida/ corre perigo de se quebrar,/ hora em que seria fácil a Deus/ matar por completo a Sua obra!”