Nos últimos dias não faltou quem se servisse de uma boa dose de ingenuidade para estranhar o facto de, uma vez mais, a Cultura ter estado praticamente ausente dos debates políticos na campanha eleitoral. Ainda que praticamente nenhum dos programas dos partidos deixe de lhe reservar algum capítulo, onde de um modo geral todos concordam que é importante reforçar o investimento no sector, já de si esta compreensão do que seja a cultura consegue frustrá-la, escapando-lhe uma relação transversal que obrigaria a libertá-la das noções económicas ou produtivas, e, ainda antes de propor medidas específicas, ultrapassar essa tendência para vir defender, de forma rotineira, os mesmos exaltados valores morais e estéticos.

A banalização excessiva do termo “cultura” é um reflexo da própria natureza precária do nosso ambiente político, e da exiguidade das perspectivas a que se aferrou, sendo sobretudo hábil em colocar mal os problemas para melhor legitimar a tacanhez das soluções que nos apresenta. Desde há muito se promove uma inaptidão a nível das noções e dos termos que garante que a Cultura se mantém em estado de sítio. Não chegamos sequer a pensar as questões com aquela clareza que leva a que se coloque os problemas da forma mais exigente e até perigosa. A Cultura está sujeita a essa espécie de maldição do que se deixa arrastar de boa-fé numa hipocrisia colectiva, sendo pensado como uma espécie de evangelização, ligada à transmissão de valores intocáveis, mesmo que hoje esse quadro seja tão instável, impedindo-nos de chegar a qualquer noção do que possa promover um regime de civilidade, criatividade quotidiana e esperança. O certo é que a Cultura deve opor-se necessariamente, como registou Paul Gilroy, ao “sistema da política formal e dos seus códigos de representação entorpecedores”.

Especialista em estudos culturais, este sociólogo inglês frisa que esta “tem como inimigos os valores da racionalidade económica e da abjecção da vida urbana pós-industrial”, e lembra como, actualmente, a Cultura vem sendo assediada em todas as frentes por movimentos políticos e forças tecnológicas que se esforçam por apagar considerações éticas e amortecer sensibilidades estéticas. “O poder ressuscitado da linguagem racista e racializante – incluindo anti-semitismos modernos e discursos afins – constitui uma forte ligação entre os perigos do nosso tempo e os efeitos duradouros de terrores passados que continuam a assombrar-nos. A Cultura está sob julgamento e o Fascismo espreita à porta.”

Mais do que confundi-la com um qualquer empreendimento unívoco no sentido de fazer recuar as fronteiras da ignorância, da indiferença e desse racionalismo despótico no seio das nossas sociedades, vemos como está inscrito naquilo a que nos referimos como Cultura uma missão impossível, uma vez que esta contraria todo esse conteúdo descivilizador do próprio regime económico e do quadro de competição que vai sendo potenciado, e que consegue embrutecer qualquer um de nós, despertando-nos para esses instintos ocultos: a cobiça, a violência, o ódio pelo outro, o relativismo moral…

Somos assim confrontados com a precariedade dos valores contemporâneos precisamente devido à função iminentemente anti-cultural, ou até, desumana dos preceitos que organizam o ambiente económico e tudo aquilo que se considera que promove o desenvolvimento e progresso das nossas sociedades. Vemos como a degradação dos valores se liga a uma regressão universal que atinge a esfera pública e social como uma infecção, expandindo-se em todos os sentidos, com uma perniciosa trama punitiva, e sempre com essa jactância ostentada, esse ideal de um triunfo que se alcança contra tudo e todos os outros. Hoje, aspiramos não á igualdade, mas ao domínio. Ao exercício de um privilégio capaz de subjugar os demais.

Os objectivos do desenvolvimento económico não passam por suprimir as desigualdades entre os homens, mas por as amplificar e fazer delas uma lei, cobrindo todo o privilégio de uma arrogância fenomenal, e produzindo essa forma de alucinação em que cada indivíduo vive obcecado por si mesmo, dando lugar a uma exploração de si mesmo, em que pessoas que não teriam tanto interesse em dar força ao poder detido por uma classe dominante, que apenas se define pelos seus interesses, acabam por abraçar estreitamente os seus valores, reafirmando a mesma hierarquia, e a humilhante condição daqueles que vivem para mendigar uma parcela. E de tal modo que chegam “a combater pela sua servidão como se da sua salvação se tratasse”. Esta é a mais cruel das dinâmicas, e denota como o capitalismo assegura como efeito e limite da sua acção um regime de esquizofrenia que infecta a partir do interior, do ânimo e das pulsões de cada um de nós, as sociedades actuais.

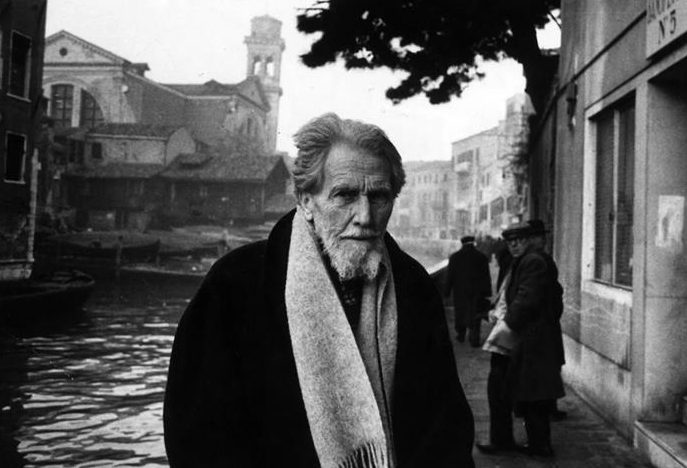

Para que a Cultura se possa opor a isto, seria necessário compreender a exasperação diante da malevolência deste quadro de progresso que levou uma figura crucial da modernidade literária a rebelar-se, tornando-se um denunciador desse regime de usura e um apólogo de uma catástrofe necessária, o que o aproximou do fascismo. “O que soubeste amar ficará,/ o resto é escória”, escreveu Ezra Pound. “O que soubeste amar não te será arrebatado/ O que soubeste amar é a tua verdadeira herança/ A quem pertence o mundo, a mim, a outrem ou a ninguém? (…) A formiga é um centauro no seu mundo de dragões/ Abandona a tua vaidade, não foi o homem/ Quem fez a coragem, nem a ordem, nem a graça,/ Abandona a tua vaidade, abandona-a, digo-te eu./ Aprende com o mundo verde o lugar que te pertence/ Na invenção gradual, na arte verdadeira (…) ‘Domina-te e outros te suportarão’/ Abandona a tua vaidade/ És um cão escorraçado para o relento,/ Uma pega vaidosa sob um sol inconstante (…) Abandona a tua vaidade,/ Quão míseros são teus ódios/ Cevados na mentira,/ Abandona a tua vaidade,/ Sedento em destruir, parco em caridade,/ Abandona a tua vaidade,/ Abandona-a, digo-te eu.”

Num volume com o provocador título “Alguns dos nossos melhores poetas são fascistas”, uma obra editada entre nós pela Fenda, de Vasco Santos, à laia de uma introdução à obra e pensamento deste poeta, Martin A. Kayman é mais um dos tantos ensaístas que se empenham em resgatar o prestígio deste fabuloso e terrível mestre de poesia, desse sentido de uma herança que só se transmite de forma ardente, apaixonada. Ele refere como os versos acima transcritos lhe surgiram a partir de uma cela da secção dos condenados à morte, no Campo de Detenção de Pisa, em 1945. Pound estava prestes a completar sessenta anos, e tinha já inscrito algumas das suas mais severas sentenças, defendendo que “um homem que aos cinquenta nada sabe/ nenhum respeito merece”. Ou seja, é nesse conteúdo de uma herança amorosamente transmitida que a dignidade do homem é alcançada, e sem ela não há que esperar essa forma de ordem que se exprime por “um respeito fraterno” e que, desse modo, aplaca as mais degradantes formas de tirania.

Desde muito novo Pound aplicou-se no estudo das tradições mais diversas e levava em si, no seu espírito, onde quer que fosse, “uma enciclopédia técnica, um manual da sofisticação da técnica literária modernista”. Tendo reconhecido os sinais da devastação insuperável que se avizinhava, entendeu como o homem estava prestes a prosseguir num recuo que daria cabo da civilização e dessa experiência e saber que tanto amava. Ele sabia como, servindo-nos das palavras de Georges Perec, “a indiferença dissolve a linguagem, baralha os sinais”. Esta indiferença que é o grande abismo e que alastra intimamente como uma gangrena que toma conta da época: “És paciente e não esperas, és livre e não escolhes, estás disponível e nada te mobiliza. Não pedes nada, não exiges nada, não impões nada. Ouves mas não escutas, vês mas nunca olhas”…

Pound foi capaz de uma radicalidade na sua denúncia que o lançou para a companhia desses prodigiosos blasfemos, desses amantes truculentos que chamam sobre si a maldição da toda a trupe de ignaros bem pensantes. Ele estimou a imensa e irrevogável perda que se avizinhava vendo no capitalismo, nesse regime expansivo da usura, algo que vem a assumir quase uma feição moral, devido à beatificação do dinheiro, virando do avesso os velhos sistemas de valores, com os homens a abrirem a verem-se desprovidos de escrúpulos e dominados pelo princípio da vantagem, do lucro, incapazes de reconhecer como esmagam os demais, e como, de cada vez que triunfam, na verdade se desprotegem.

Como nos lembra Aimé Césaire, não é pela cabeça que as civilizações começam a apodrecer, mas pelo coração. A indiferença é a doença, o narcisismo é apenas o sintoma mais notório. Mas o efeito que surge escondido é o progressivo grau de esquizofrenia, de dilaceração da alma, desse reflexo que se estabelece entre os homens, e os irmana. Como vinca Césaire, a indignação deve voltar-se contra essa classe que procura submeter tudo e todos aos seus valores: “a burguesia está condenada a tornar-se, a cada dia, mais intratável, mais abertamente feroz, mais desprovida de pudor, mais sumariamente bárbara”. Este poeta reconheceu essa lei implacável que determina “que toda a classe decadente se veja transformada num receptáculo para onde afluem todas as águas sujas da história” e que “é com a cabeça enfiada na lixeira que as sociedades moribundas soltam o seu canto do cisne”.

Por estes dias vemos já o produto deste modelo, esse “novo homem” que o poeta polaco Tadeusz Różewicz viu emergir com a incitação do ânimo e da hostilidade das massas: “O novo homem/ é esse aí/ sim esse/ cano de esgoto/ que deixa passar/ tudo”. É fácil compreender como esta mutação se estava a operar nas convicções e nos valores, na própria ordem que as sociedades hoje promovem. E ainda que as classes dirigentes chamem a si esses disfarces moralistas, nos nossos dias já não há como negar essa “lei de desumanização progressiva em virtude da qual, doravante, na ordem do dia da burguesia, estará apenas, só pode estar, agora, a violência, a corrupção e a barbárie” (Césaire). Mesmo a Cultura que aparece nos programas dos nossos partidos políticos não exprime outra coisa senão uma forma de hipocrisia ou de fé caduca na promoção dos valores humanistas, que assumem agora a feição de meros paliativos. Porque a Cultura que vai sendo defendida, com toda a sua liturgia distractiva, só serve para nos indispor ainda mais, e alimentar o desejo de nos livrarmos de tudo isso, dessas zonas de recreio “onde a beata satisfação de si próprio apodrece os olhos, onde o secreto desprezo pelos outros desseca os corações”.

Hoje, a profusão dos sentidos que assume o termo “cultura”, leva a que esta seja adoptada em compostos de todo o género. O termo “cultura” funciona até como uma forma de branqueamento de práticas nocivas, sendo publicitadas sob essa etiqueta logo que se lhes reconheça como fim abastecer as delícias do amor-próprio. Como notava José Bragança de Miranda, não temos só uma infinidade de “culturas locais”, mas esse genérico que é o “multiculturalismo”, e que combina bem com o efeito da “McDonalização da cultura” ou da sua “americanização”, sem esquecer, é claro, a “cultura empresarial”, a “cultura política” ou a inefável “política cultural” dos estados contemporâneos. Isto leva, de acordo com este ensaísta português, a que a palavra, sendo usada como adjectivo ou substantivo, apenas espelhe a sua opacidade.

Usa-se o termo como um efeito decorativo, admitindo-se “que o homem produz cultura tão ‘naturalmente’ como as abelhas produzem o mel ou as aranhas as suas teias. Mas Ezra Pound favorecia uma inversão em que, na verdade, era a cultura o que produzia o homem, e assim permitia que este se distinguisse, assumisse a sua diferença, o ímpeto que o leva a pensar a sua relação com o mundo e adoptar uma postura admirável. Este poeta viu a perda dessa forma de relação crítica, viu como a raiz da diversidade estava a ser extirpada, como a usura e os valores mercantilistas conseguiram instituir um predomínio da violência, da desmesura, do desperdício, da estupidez, da vulgaridade e da desordem. E deixou-o expresso, ainda que da forma mais tumultuosa possível, mais admirável também.

Foi, por isso, preciso esperar mais umas décadas para que outro desses espíritos coléricos e luminosos nos chamasse à razão, de forma a que se percebesse o alcance da sua profecia. É Giorgio Agamben quem nos faz ver a necessidade de reatar o elo com a tradição, e como a poesia de Pound e as suas posições políticas devem ser interpretadas à luz de uma compreensão bem mais vasta do tempo civilizacional. É preciso penetrar nela atendendo ao contexto, e a essa “fractura sem precedentes na tradição do Ocidente, uma fractura da qual o Ocidente, não só ainda não saiu, mas nem sequer poderá fazê-lo se, primeiro, não estiver à altura de medir a sua amplitude, decisiva em todos os sentidos”.

O filósofo italiano faz-nos remontar a essa compreensão angustiada de como a estreita tirania de uma burguesia desumanizada veio pôr em causa séculos de transmissão de um tão profundo quanto diversificado legado cultural. A obsessão do crescimento económico, a impostura daquilo que era promovido como sinal de progresso, sinalizava uma histeria em que as sociedades deixavam de conceber o efeito de devastação à medida que as indústrias tomavam conta de tudo, e, finalmente, se apoderavam até das consciências. Em lugar da cultura, tínhamos uma consciência obstruída, e em lugar de homens meros lacaios. Agamben viu esse processo de substituição em que de um regime de dura e apaixonada transmissão de saberes se passou a um processo de direcção das consciências a partir das tecnologias mediáticas. “Depois do fim da Primeira Guerra Mundial era, de facto, claro para quem tivesse mantido a lucidez que algo de irreparável havia ocorrido na Europa e que o elo entre passado e presente se tinha quebrado. Que os primeiros a darem-se conta disto tenham sido os poetas e os artistas não deve espantar, pois é a eles que incumbe em cada época a transmissão do que nela há de mais precioso: a língua e os sentidos. (…) O que estava em jogo era a própria possibilidade da poiesis e, portanto, da sobrevivência do homem enquanto ser espiritual, e isso foi reduzido a um fenómeno de moda e liquidado de uma vez por todas na forma de produção de novas mercadorias.”

Agamben acompanha este diagnóstico da agonia dos processos culturais, apontando para a base, cabendo reconhecer aos poetas essa necessidade de revitalizar o sistema linguístico, que estava a perder a sua capacidade de construir um sentido e, portanto, de restabelecer aquela centelha de simpatia que é decisiva à relação entre os homens. Já não era a tradição religiosa, filosófica ou sequer poética o que estava em causa, pois o golpe tinha chegado mias fundo, à própria raiz que nutre um princípio de entendimento. Assim, não se tratava de reforçar a capacidade de nutrir e orientar a vida e a palavra dos homens, mas de reconhecer que, justamente, parecíamos estar a perder esta capacidade.No entender de Agamben aquilo que os poetas procuravam agora ilustrar era precisamente esta perda. “Daí o efeito de estranhamento e de despedaçamento tão característico do procedimento das vanguardas. Daí, também, o seu fácil entendimento equívoco em termos estéticos, como se se tratasse ainda de obras de arte, apenas mais insólitas e novas.

A posição de Pound face a esta nova reordenação, a este sentido de urgência na tarefa dos poetas, é nada menos do que axial, uma vez que ele não só exibia formalmente essa degradação, como tudo fez para reunir os destroços das culturas que estavam a ser apagadas, servindo-se deles para denunciar as consequências dessa devastação, ou seja, como se estava a separar o homem de si mesmo, das suas raízes, da natureza e do universo. Como o regime mercantilista separava o homem do humano e o isolava, em definitivo, numa espécie de orgulho suicidário, através dessas formas racionais e científicas de barbárie. Era uma angústia que, no entanto, não se sobrepunha à riqueza da composição, à beleza das formas e dos nexos, ao empenho em reaver a memória, não apenas como fidelidade, mas, ainda, como solidariedade, pelo passado e, portanto, pelo futuro, formulando um conteúdo fabuloso de luta e esperança. “E ‘Quando o príncipe se rodear/ De todos os sábios e artistas, bem empregue será sua riqueza.’/ E disse Kung, e escreveu nas folhas de bambú:/ Se um homem não tiver dentro de si a o ordem/ Não poderá espalhar a ordem à sua volta (…) E se um príncipe não tiver dentro de si a ordem/ Não poderá espalhar a ordem em seus domínios”…

É este sentido de coesão de todas as épocas, desses valores que conseguem preservar a diferença, as culturas antigas e, ao mesmo tempo, incitar o surgimento de outras novas, é isto o que perpassa toda esta obra. E Agamben reforça que só devolvendo-a a este contexto problemático é que esta se torna inteligível. “Ele é o poeta que se colocou com mais rigor e quase com ‘escrupulosa desfaçatez’ (unmitigated gall) diante da catástrofe da cultura ocidental.”

Não deixa de ser indicativo o facto de praticamente todos os principais críticos literários que vieram depois terem sentido a necessidade de se confrontar com a obra de Pound. E se Furio Jesi definiu certa vez o seu universo poético com a fórmula “transformação em escombros dos objectos de amor não mais considerados como vitais”, Agamben vinca que, a partir do momento em que a tradição só é acessível como caco e fragmento, o poeta à caça de formas – venator formarum – apenas vê diante de si escombros – ainda que estes, pelo menos para si, estejam vivos e sejam vitais justamente enquanto fragmentos.

Quer isto dizer que não haverá qualquer protecção da Cultura sem um esforço de reactivação do próprio sistema de significados e uma remagnetização da própria língua, da compreensão dos nexos que através dela se estabelecem. Bem podem os partidos vir prometer uma fatia mais generosa do orçamento para a cultura, pois, com isso, e no actual estado de confusão e de brutal afasia em que nos encontramos, tudo só servirá para iludir-nos ainda mais. Antes será necessário um esforço de esclarecimento crítico da cultura, o que tem de começar pelo reforço do seu ensino, e das obras que mais exigem dela, do imaginário, e que podem, assim, restabelecer a afeição entre os homens. “Pound procede como um filólogo”, recorda-nos Agamben, notando que sem compreender a crise desta disciplina, nada se pode fazer no sentido de reverter a crise da tradição, que hoje já não consegue transmitir-se sem sufocar debaixo de uma infinidade de notas de rodapé, o que nos diz que de algum modo estamos a perder o caminho para o passado, e consequentemente, para o futuro, que deve sempre ser efeito de uma conquista. Podemos destinar todos os fundos que se quiser à Cultura, mas sem compreender isto, não sairemos desta clausura de um presente e de um indivíduo que não sabe como comunicar para fora de si mesmo. “Kung transmitiu as palavras ‘ordem’/ e ‘respeito fraterno’/ E nada disse sobre ‘a vida após a morte’./ E disse ele/ ‘Qualquer um é capaz de cometer excessos/ Fácil é ultrapassar o alvo/ O que custa é acertar no centro exacto’.”