Morreu no ano passado, aos 94 anos, e chega-nos agora numa extraordinária antologia que a revela como uma das grandes vozes da poesia europeia, uma poeta luxemburguesa que quis recuperar o usufruto do pecado original, e que viu como a vantagem de termos sido expulsos do paraíso é que na terra todas as árvores são do conhecimento.

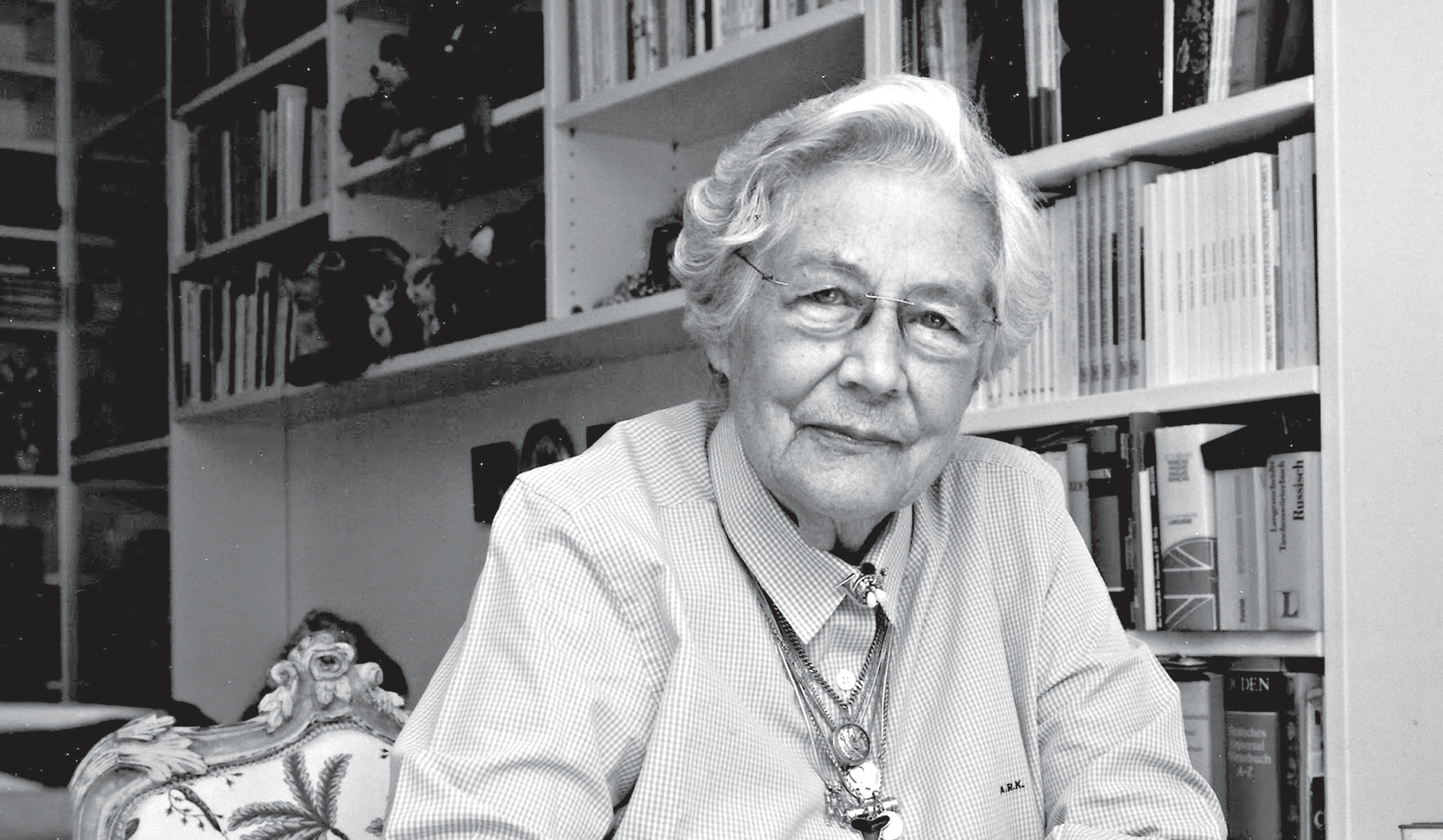

Por estes dias, “o inferno e o paraíso/ cruzam-se” amiúde. A vida é uma tentação cada vez mais difícil de explicar. Tememos a morte, mas não saberíamos defender a vida. E também não parece que algum poema possa ter respostas. Não a este respeito. Desaparecida no ano passado, com 94 anos, a poeta luxemburguesa Anise Koltz diz-nos como “ao reler os meus poemas/ vejo palavras quebradas e deformadas/ como as árvores dum pomar/ devastado pela tempestade”. É difícil ter um termo de comparação, mas parece haver uma dinâmica de dilaceração constante, e à medida que a consciência abarca a realidade, é a intimidade de cada um de nós que reflecte essa densidade absurda dos períodos de colapso. Implicada nesse exame profundo do mundo que a rodeia, esta poeta organiza os elementos da parte nocturna da existência, pratica uma “arte severa”, e trabalhando com as palavras de forma concisa, quase ao nível do rumor, para que estas possam lançar as sombras mais longas, retendo esse abalo que se produz na outra margem, nos domínios do silêncio. Os seus poemas recolhem antes de um efeito de vozearia se instalar, rompendo aquela tensão alcançada quando pudemos escutar o próprio sangue a correr nas veias. Como estudos sobre a loucura que se gera no vazio, entre os “escombros dos deuses”, importa sobretudo preservar as distâncias, não romper essa impiedade de um espírito antes de se abandonar ao efeito de alguma torrente. “Estendes-me uma mão/ que não é tua// A minha também/ não me pertence// Como amar com essas formas/ que usamos por empréstimo”.

São poemas que não chegamos propriamente a ler, mas tão-só a passar sobre os olhos, deixar que, por um momento, umas poucas palavras nos abram os lábios, do lado da mudez, nessa hesitação do que nasce e morre sem precisar de uma voz. Ao determo-nos nestes poemas, parece que ouvimos “o folhear da vida”, detalhes que restam, articulando um “eco silencioso”. Sirvo-me de uma brevíssima nota de apresentação redigida por Casimiro de Brito para um daqueles canhenhos da colecção Poetas em Mateus, que resultou de uma tradução colectiva em que Koltz participou, em Maio de 1993. Essa singela e cativante antologia saiu com o título “Cantos de Recusa”, e a tão inspirada nota que antecedia os poemas reconhecia a qualidade desta arte que ia cosendo a partir de sugestões mínimas um universo muitíssimo forte, denso, capaz de integrar e depurar os acidentes, as catástrofes do homem. Vale a pena reproduzir a primeira frase: “Arte severa é a arte do pouco, a discreta produção de um espaço vazio onde o visitante possa integrar a sua visão das coisas, o seu ponto de vista, porventura irrevelado, do mundo em volta, que possa ser outro depois da sua ‘entrada’ na obra.” A abrir a recolha, surge-nos uma arte poética com epígrafe de Beckett: “O silêncio é a nossa língua mãe.” Sem abdicar nunca desta noção, Koltz faz da poesia uma vigorosa disciplina, e traça uma senda estreita e cheia de dificuldades de forma a garantir que aquilo que se diz num verso sinaliza sempre um efeito de renúncia, a clareza de que, neste mundo, para se chegar a fazer algum sentido, vale menos a nossa adesão a isto ou àquilo do que as recusas. De um certo modo, a poesia é um testemunho, uma biografia que se constrói a partir de tudo aquilo a que se disse “não”. “Cada palavra que escolhemos é a renúncia de outra que nos teria escolhido”, vinca ela.

Para Koltz a poesia só começa a partir do momento em que se atinge o tecido da linguagem, não para prolongá-la, mas para esburacá-la, exercer sobre ela um efeito de corrosão. O que a escrita nos ensina é reconhecer todas as armadilhas, mesmo o amor: “Os amantes/ fazem-se reféns/ um do outro// andam às voltas/ como animais cativos/ arrastando consigo/a sua armadilha”. Aqui o que encontramos é esse princípio de que só se pode produzir uma diferença através de uma eliminação radical dos elementos degradados, das expressões comuns. “A escrita deserta perpetuamente do seu espaço.” No limite, seria mais útil desmoralizar Deus diante da sua obra. “Canto para a morte/ canto para o silêncio/ canto para cansar Deus/ para o adormecer/ como adormeço a minha vida”, escreve Koltz. E naquela arte poética, lança ainda esta hipótese: “E se Deus fosse a sua própria vítima?” E se ele não fosse mais que outro criador enredado por essa necessidade de se justificar, tornando-se cada vez mais profuso, procurando emendar e acabando por não ser já capaz de reaver aquela impassibilidade original. Nos versos de Koltz pressentimos algo desse modo de ir dizendo as coisas até se ser engolido numa “atmosfera um pouco sonâmbula” (Casimiro de Brito). Como um grafomaníaco, o criador acabaria por já não ser capaz de se desembaraçar dessa quantidade absurda de hipóteses, fazendo da realidade um autêntico pesadelo. E o homem seria o ser nascido no auge dessa crise, perdido para ela, buscando incessantemente a verdade. Pois Koltz diz-nos que “a verdade é apenas uma partilha de ilusões”. Resta assim reconhecer que “há fronteiras interditas ao homem, há lugares onde a vida e a morte trocam os seus atributos”. A única saída é o silêncio. O discurso é sobretudo um modo de o homem se distrair, desde logo do medo que a realidade lhe provoca. Mas o homem impôs sobre a realidade as suas distracções, de tal modo que esta hoje quase desapareceu. Koltz lembra que “o silêncio é o encontro que a palavra recusa”, quanto à linguagem, acusa-a, e deve ser usada sempre com a maior das cautelas. “A linguagem/ é uma máquina/ que nos esmigalha/ e nos leva a pensar/ o que não pensamos”. A poesia deve, por isso, reconhecer antes de tudo a sua condição precária. A dos sentidos que se escapam às banais intrigas com que todos se põem a justificar-se. Koltz prefere esse modo evasivo, consciências que se servem das palavras para trocar entre si silêncios. Prefere deter a sua atenção “nos pátios escuros/ onde há crianças a enferrujar”, prefere um certo alheamento que permite aos homens abandonarem o elemento temporal, não se detendo no quotidiano, mas alimentando esse desejo de se furtar aos modos de se viver obrigado a isto e àquilo. Ela prefere “caminhar/ sem alcançar nada/ até tornar-se caminho”. O poeta serve-se das palavras com um enorme grau de suspeita. Manipula-as, reconhecendo o seu perigo, como rapidamente podem virar-se contra nós, envenenando tudo, tornando-nos incapazes de chegar às coisas através do silêncio. O próprio tempo é um efeito discursivo, esse que nos desgasta, para o qual perdemos todas as forças.

Koltz lembra que se queremos considerar a eternidade temos de começar por reconhecer que se trata da parte esquecida do tempo. Esta poeta admira aqueles que residem para lá dessa trama… “A velha da frente/ não parecia saber/ que o tempo fora abolido/ que o mundo mudara// Encadeada pelo sol/ ficava diante da porta/ e atava o avental”. Afinal, que diferença lhe poderá fazer o mundo, contando que fique lá onde está, esquecendo-se dela?

Chega-nos agora uma antologia bem mais vasta da obra poética de Anise Koltz, e se a impressão não fica mais carregada, a admiração por esta “fala polida até ao osso”, esta “respiração esculpida”, para recuperar duas justas expressões de Casimiro de Brito, se o anterior volume se ficava pelas sessenta páginas, a edição que nos chega agora com a chancela da editora Exclamação estende-se a uma generosa selecção de quatrocentas páginas, sendo a tradução assinada por Regina Guimarães. Alguma coisa se perde daquele efeito de exaltação diante de um objecto mínimo, mas que provocava um sobressalto assombroso no leitor, mas esta antologia faz-nos mergulhar nesses lugares terríveis em que aquele que escreve se confronta com os seus fantasmas nesse “edifício invisível/ domicílio permanente”, a música desoladora com que a memória o vai assediando ao ponto de o fazer desejar o esquecimento. “Não possuo nada/ nem sequer o meu sopro// A minha vida é uma invenção/ duma mãe carente de amor/ um estilhaço de espelho/ onde ela se olha/ como uma estranha// Sou apenas a sua morte esfomeada/ que lhe pede/ um naco de pão”.

Não faltam aqui páginas onde a dor toma conta de tudo, onde fica claro como a poeta que começara por escrever contos de fadas em língua alemã, e que depois de o marido ter sido torturado durante a ocupação nazi, vindo a morrer dos ferimentos que lhe foram infligidos, passou a escrever exclusivamente em francês por querer cauterizar certas lembranças. Mas isso não a livra de uma dimensão lutuosa, e Koltz parece muitas vezes falar já como alguém que não espera grande coisa da vida. “Nascidos sob a balbúrdia/ das culpas acumuladas/ ninguém nos livra do mal// As nossas orações azedam/ com o leite”. Por outro lado, e se não faltam páginas roçando o desespero, a poeta nunca se entrega a um tom lamuriento, miserabilista. De algum modo, exerce a sua vingança não se deixando confinar aos aspectos degradantes das suas circunstâncias pessoais: “Na minha cozinha/ já estou a preparar a refeição/ para a outra vida”… Koltz recusa esses fastidiosos dramas daqueles que se vão isolando em termos lacónicos, exprimindo uma raiva mansa que às tantas nem se distingue já de afectação. Não damos aqui pela espuma flutuante dos destroços desenraizados de que se serve tanta poesia que hoje prossegue num regime arrastado e langoroso, dando a entender que o poeta se encontra encurralado. Esta escrita contém um fulgor herético e insurrecional, não é um modo de declamar para si mesmo os seus infortúnios, enquanto se persiste nesse caminho condenado e sórdido atribuindo a culpa aos demais. Se há um permanente efeito de denúncia, isso não serve para distrair de uma atitude de capitulação. Esta é uma poesia atravessada por uma tristeza clarividente, e levanta suspeitas terríveis que não procuram a aquiescência atordoada nem o eco complacente, mas incitam a uma reflexão séria e a um juízo crítico. “As vítimas engendram/ carrascos// Nós engendrámos Deus”, lê-se numa página, e logo na seguinte vem isto: “Sobre os altares/ os deuses apodrecem// Não acrescentem um céu/ ao céu/ mas antes uma terra/ à terra”.

Se hoje temos a clara impressão de estar a ser governados por anões e charlatães, se esta época viu o triunfo absoluto dos impostores e se os vendedores de banha da cobra são os grandes ídolos que todos os dias são exaltados pelos canais mediáticos, se é importante opor resistências a todas as formas de automatismo sonâmbulo, custa ver as nossas artes e letras abandonarem-se à confecção de infernos artificiais em resposta a esses paraísos criminosos. Tudo isto enquanto a terra é devastada. “Quando a morte/ me atravessa/ arranco ao gavião/ o seu grito/ e integro-o/ no meu vocabulário”. O poeta já foi isto, esse ser capaz de toda a degradação e regeneração, de integrar os ciclos, de reconhecer como “a carne é mais subtil/ do que o espírito”. O poeta ao longo dos séculos foi esse monstro capaz de, mesmo nas situações de maior privação, se alimentar das sugestões da sua própria sombra, fazendo do seu terror uma força. Hoje olhamos para esses que ocupam e desbaratam esse conteúdo aurático, esses que usam imoderadamente do título de poetas, e dão-nos a impressão é de serem o tipo de gente a quem até as suas sombras os ameaçam. O poeta era o grande consumidor de épocas, capaz de restabelecer a linhagem do pavor. Como lembra Koltz, “o futuro está no nosso passado/ como uma religião abolida// Perdemo-nos na bíblia do tempo”. Mas o cinismo parece ter tomado conta de tudo, sinalizando assim “os pontos de apoio que o inimigo dispõe em nós próprios”. E, no entanto, pressentimos como há mais futuro em versos que foram escritos há várias décadas ou séculos, antes de o sarcasmo ter tomado conta desse diálogo que mantínhamos com os signos misteriosos que nos cercam. “O mar sobre as escadas/ bate-me à porta// Perdido na sua imensidade/ suplica hospitalidade/ E deita-se sob o meu leito”. A tarefa que se coloca ao poeta hoje é absurdamente exigente, mas é também muito clara num momento em que a espécie humana parece querer pôr-se a si própria fora do prazo. Eis o exemplo que nos oferece Koltz: “Levo cada palavra a julgamento/ num tribunal interior/ para aferir a sua transcendência/ no diapasão da linguagem// Ligo-me a esta vida/ destinada/ a fazer-me desaparecer”. E duas páginas antes sublinhava isto: “Uma palavra basta/ para rebentar com o mundo// A página quase não treme/ menos do que um ramo/ mal a ave levanta voo”. Na página anterior lê-se isto: “Sou Eva/ expulsa do paraíso/ que virou vidente// Já não crio os meus filhos/ como larvas// Deus já não precisava/ de os livrar do mal// Todas as árvores/ são do conhecimento”. À laia de posfácio, Regina Guimarães encerra a antologia com um poema de sua lavra, uma homenagem em que coloca Koltz a par de Michaux ou Bernhard entre esses nomes cintilantes que dariam sentido a uma ideia de Europa se esta “teimasse em existir”. Poetas teimosamente indigestos, que desde logo se esforçam por abrir “caminho aos leitores mais improváveis”, sinalizando como a maior traição é sempre contentar-se com esses leitores que restam, como uma praga molesta de roedores, aqueles que se ocupam da poesia como de um vício particular, e a quem até agrada que se trate de uma expressão minoritária uma vez que aquilo que buscam nela é um sinal de distinção. Pois a tradutora distingue Koltz notando como ela “semeia tão-somente/ formas aptas a traduzir/ as feridas que não saram/ as carências que nos constroem/ as convenções que recriam barbaridade”. Se a poesia se obstinasse em fazer dos seus leitores novos bárbaros, talvez isso pudesse ser uma solução. “O poeta quer algo de enorme/ de bárbaro e de selvagem” (Diderot), diz-nos outra das epígrafes escolhidas por Koltz, neste caso para a portada do livro “Abençoada seja a serpente”. Por agora, o poeta só tem a esperar o cinismo dos que se servem da poesia como de digestivos após a refeição, leves fragmentos de uma fútil odisseia que ajuda a comprar uma dose de boa consciência antes de irem para a cama. Estes habituaram-se a ver a realidade como algo suficientemente distante, um assunto de telejornais e documentários, pelo que só resta discutir os seus méritos estéticos agora que o contágio do fim parece ter-se tornado uma espécie de obrigação e de programa. “A guerra rebentou/ na televisão/ entrega-nos a domicílio/ os feridos e os mortos do dia/ recheados de queijos/ e de massas// Por vezes alguém sai/ da mesa para cuspir/ longe do ecrã/ inexistentes espinhas”.