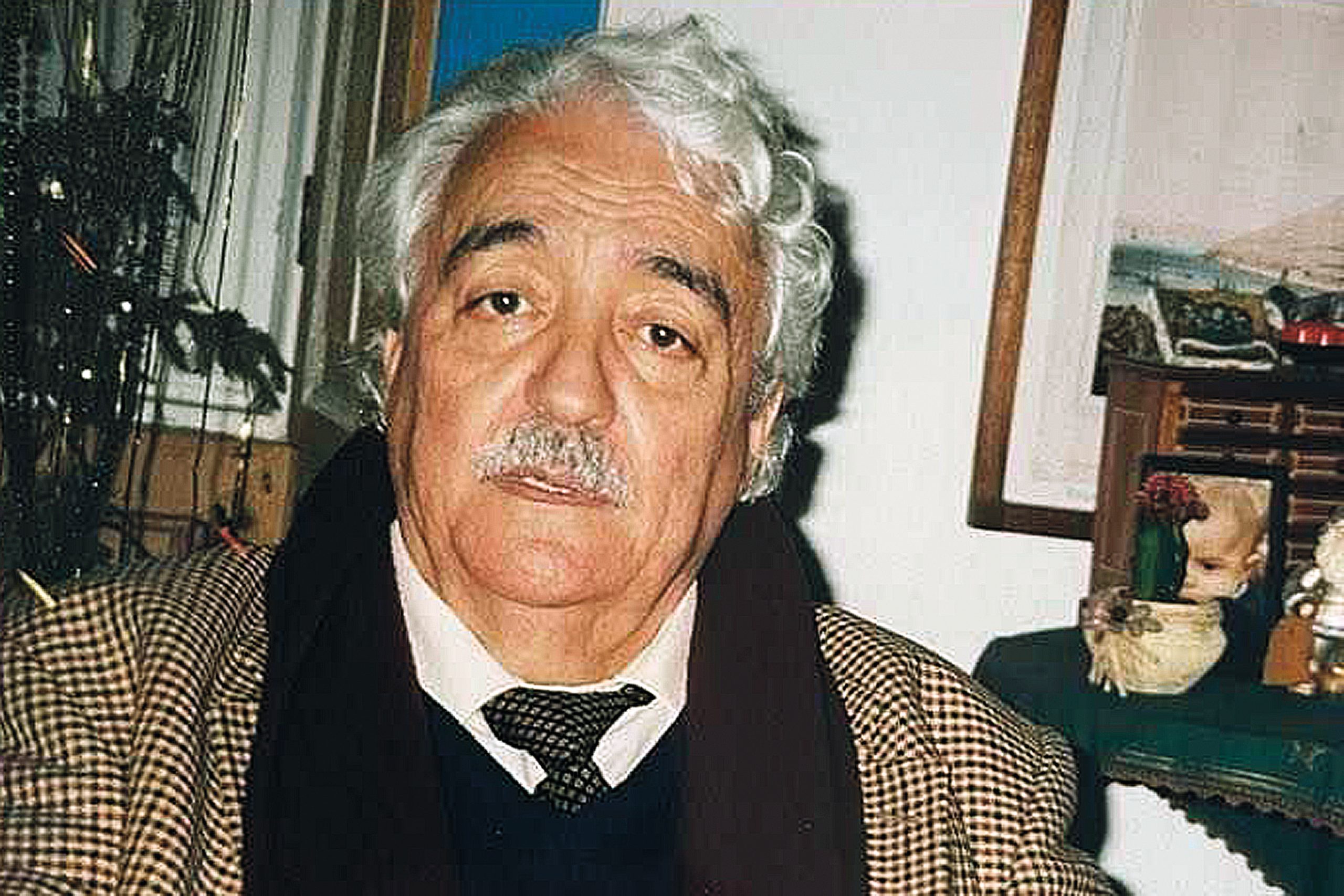

A alma, disse ele, compõe-se com pedaços do mundo exterior. Há homens que vêm de Leste e são essa direcção geral em relação à vida, como há homens de certa província que são essa província. E há homens cujas palavras são sons naturais dos sítios de onde são originários, do mesmo modo que se pode dizer que um mandolim é um instrumento de um certo lugar. Assim, o vestido que usa uma mulher de uma região remota, quando usado ali, é um elemento invisível desse lugar que, através dele, se torna visível. Isto segue de uma adaptação bastante liberal de uns versos de Wallace Stevens, e parece-nos apropriada esta ideia num texto em que recuperamos a memória do poeta açoriano (angrense) Emanuel Félix, um desses subtis virtuosos que feriu furtivamente a superfície de vidro onde se lêem as notícias da realidade sempre que esta se deixa caçar por comoção. Ele surge entre esses que se foram libertando dos usos desgastantes, quando aos versos ainda se associava uma certa solenidade desgastante, aquele ritmo coxo e delambido que não dispensava a rima, e que hoje reencontramos apenas em selectas literárias já arruçadas, lembrando como a poesia durante tanto tempo foi pasto para esses estreitos catequistas do enfado que hoje se reinventam em elaborações pretensamente mais viajadas, mais englobantes, com a mesma intenção de nos devolver a enredos ornamentais, fixando mais algum «chocalhinho breve». E se sempre, nesta terra, quando nos apetece escapar às imposições da actualidade e das urgências dos desmemoriados, temos de aguardar a boleia de alguma efeméride para participar nessas expedições que mergulham nas alas de perdidos e achados da nossa cultura, poderíamos vincar que em fevereiro deste ano se cumpriam as duas décadas da morte do poeta açoriano.

Na verdade, foi a acidental descoberta do impressionante volume que recolhe a sua poesia, e que é apenas o primeiro de três, da sua obra completa, editada em 2015 pela Direcção Regional da Cultura da Ilha Terceira, que nos obrigou a redescobri-lo. Aqui pelo continente ainda circulam pelos alfarrabistas exemplares de uma ou outra antologia, mas são habitualmente o tipo de edições que não acompanham o cuidado que se põe num verso, que é sempre a forma mais estranha de lucro, ou de prejuízo, se se preferir, pois foram sempre poucas, como ainda o são hoje, as colecções que sabem acomodar física e graficamente esse apuro formal e o rigor que faz com que as palavras rompam na página do mesmo modo que se impõem depois de algo começar a ranger no espírito de um desses seres que se empenham diante dos dias que lhes são dados, que se aplicam em fundar essa nobreza exaltante que se comunica aos outros através de um ritmo novo e de uma expressão memorável que transmita esse fulgor de se ir respirando na terra, trabalhando um canto que seja fundador dessa ficção que vem depois a ser tida como própria da sua natureza.

A homenagem mais justa

Vasco Pereira da Costa, que assina o prefácio deste volume, um dos muitos amigos que comparecem nestas páginas para nos transmitir impressões do convívio com Emanuel Félix, deixa claro que ele fez parte de um tempo que não podia senão recompensar-se de grandes desgostos ao vingar-se da sensaboria oral que era então, e volta a ser hoje, um traço comum característico destas gerações que se deixam despojar de uma cultura própria, conquistada à experiência, confiante, abandonando-se e o idioma ao desleixo, tornando-se incapazes de imprimir qualquer vigor aos seus relatos, e estando inteiramente dependentes dos estímulos que lhes chegam de fora. Pelo contrário, da oralidade à escrita, é-nos dito que Félix se movia da fala para a escrita sem abrir mão das virtualidades rítmicas, e compensando as perdas ao nível da mímica. A isto ajuda aquele trabalho secreto, íntimo, aquela erudição de miunças que se compartilha de cada vez que se abre a boca, e serve ao encanto de transmitir as coisas mais simples, sobretudo essas, sendo a poesia, no final de contas, o compromisso assumido por aquele que «dissolve a matéria verbal, destrói o sentido comum sublimando as significações ou transferindo-as a uma notação que rasa o subconsciente» (Nemésio). E se este volume consegue ser a forma de homenagem mais justa que se poderia fazer a um poeta cuja graça se deve a esse enlevo furtivo da sua prática, a de um caçador de lebres que «ousa tão subtis armadilhas», isso é conseguido por uma estranha simultaneidade entre elementos sóbrios e sumptuosos, seja na escolha dos papéis, seja nas generosas dimensões dos três volumes, seja numa paginação que consegue ao mesmo tempo ser tão acertada para a poesia e um desastre quando chegamos à prosa. Escolheu-se uma fonte minimalista, letras pequeníssimas que, assim, chamam a si toda a força daqueles versos concisos, que parecem cinzelados numa ampla superfície branca. O problema é que este tamanho, quando chegamos aos textos em prosa, logo nos deixa exaustos, obrigando o leitor a ir buscar uma lupa, ou a seguir o texto com a cara a menos de um palmo da página. Deste modo, os dois volumes de prosa tornam-se apenas artefactos desses que povoam as estantes e servem menos à leitura do que à ocasional consulta. Mas parece ser este o preço a pagar por uma das recolhas poéticas em que foi alcançada a mais perfeita harmonia entre uma escrita e o objecto que, além de servir-lhe de suporte, também a ilustra. A este respeito, é útil lembrar as evocações de alguns pintores nos quais este poeta saciou a sua sede de deserto, dessas terras imensas onde tudo está em silêncio. Lurçat, Picasso, Moore, Arp e Miró. Leia-se uns versos dedicados a este último: «Mulher ouvindo música (escutando/ primeiro os agudos e depois os graves)/ como se um exército de gnomos verdes/ invadisse furtivamente a casa/ primeiro o soalho e depois as paredes/ com o sulco dos dedos ou milhares de patas […] Mulher mulher ouvindo música/ esperando na penumbra artificial da casa/ a chegada do rei a chegada da amante/ desenhando na penumbra artificial da casa/ com a pureza das mãos/ os ditos breves gnomos tacteando/ com a dureza das mãos/ a difícil caligrafia/ a extremamente secreta caligrafia/ do olho mágico». Esta é uma poesia que traz o gosto de um certo favor ocasional, daquilo que irrompe inusitadamente, e que, por isso, não está contaminada daquela lepra lírica que toma conta desses versos que ostentam apenas o resumo de insistências despropositadas, desse ânimo forcejado em busca seja do que for que cintile. Sem nunca elevar a voz, este poeta mais parece um sátiro da sua solidão, estando longe do tom obsessivo e redundante das tais composições que sabem a tentativas umas em cima das outras, espalhando por toda a parte larvas que pregam uma moral irrespirável, uma metafísica desenfreada e que atestam a ansiedade de uma época em que «todos se esforçam por corrigir a vida de todos». Cioran notou como «o desejo de se tornar fonte de acontecimentos actua sobre cada pessoa como uma perturbação mental ou como uma maldição voluntária», o que nos dá a sensação de que a sociedade que se nos impõem não passa de «um inferno de salvadores».

‘Faminto nostálgico do inacessível’

Emanuel Félix não deixou uma Obra, mas tão só apontamentos da mais variada ordem, lembrando o tipo de amante que vinha quando lhe apetecia e que «apenas transportou a realidade para fazer dela a sua cama de amor, o seu leito de esperanças provadas na praça pública», para nos servirmos de um verso de Cesariny que ele mesmo sublinhara. Os motivos na sua obra são de ordem acidental, ou seja, parecem ser-lhe sugeridos pelas circunstâncias, unidos na afabilidade de um rumor que consegue verter numa sabedoria anedótica as imagens que se espia a partir de ângulos invulgares. Jean Cocteau registava algures que «um pássaro canta melhor na sua árvore genealógica», e não demoramos a descobrir-lhe parecenças e traços comuns a outros mendigos com lugar cativo nos jardins onde ainda se praticam os vícios de alma, desde esse «morse da bengala a percutir o chão» naquele «dize-tu-direi-eu», àquele gozo de afiar em qualquer osso o seu gorjeio, sua verve. Pressente-se muito cedo uma especial afinidade com poetas da têmpera de O’Neill e Assis Pacheco, figuras que, ao espavento dos idealistas, vivem apenas inclinados, às vezes tortos, bebendo de todos os copos esse «pouco de inútil fantasia». Se hoje boa parte dos que trajam à poeta não passam de banais aduladores e jagunços líricos ao serviço dos enredos palacianos da cultura, no fundo do seu saber mundano, estes divisam claramente essa fronteira entre dois mundos no que toca à composição de uma moral: de um lado temos aquela imagem de um mundo reservado às figuras práticas e que não recusam sujar as mãos para conquistar posições, acreditando que isto não implica que se sujem elas próprias (mas se tiver de ser, tanto pior), do outro lado temos essa segunda imagem que eles mesmos fornecem, e que serve para consumo dos jovens, dos imbecis, das boas almas em geral, para as quais a «pureza» é o que mais convém. Sem se deixarem resignar à postura também ela algo conformista dos anacoretas, perante esta dualidade encontramos uns quantos que não se deixam reduzir nem ao cinismo nem às indulgentes ficções dos lorpas. É nessa margem de anarquia íntima que localizamos uma figura como Emanuel Félix, que pode ser descrito como aquele «faminto nostálgico do inacessível». Alimentando-se de sugestões e ritmos que o rodeiam, perpassa os seus poemas um elemento de calma e fidelidade, um desejo de conservação, como se esta produzisse as suas sínteses num instinto de defesa, um fazer para resguardar o tempo, extirpando dele todas as marcas do presente, daquilo que poderia ler-se numa notícia de jornal. Se hoje a actualidade é um efeito de processos de descontinuidade, estes textos resgatam uma sensibilidade imperecível, aprofundando as grandes articulações do mundo. Há nelas um efeito de distância, gestos executados com uma enorme paciência, e que lhe conferem um carácter clandestino, estranho aos bordados barrocos ou delicados em que a acumulação de palavras garante que o sentido se evapora. Sem deixar-se ser tragado pelos elementos de desordem, Félix recupera passagens daquela fluência universal, como quem aceita o gozo íntimo de pertencer à espécie, e mesmo sem ser capaz de recuperar os seus momentos de maior eloquência e fervor, goza essa companhia quase imperceptível, sentindo o fundo do bolso como um buraco que leva a outra coisa. Recorda-nos esse sentido de responsabilidade perante a humanidade inteira, e também o seu reverso, esse gozo íntimo que nos permite acompanhar o drama de qualquer figura histórica ou mítica, encarar as estátuas ou as figuras nos quadros e ficar compungido, reconhecendo um traço em comum com elas. O mar está muito presente nestes versos, uma cultura que mais do que portuguesa é atlântica, que sabe de cor algumas passagens da Bíblia e se põe a dialogar com Melville, a propósito do Leviathan: «Quem ousará pescá-lo com anzol/ Ou atar-lhe uma corda na garganta?// O medo habita em volta dos seus dentes./ Soberbas são as linhas do seu corpo/ Blindado, com as barbas que se apertam;/ E uma à outra unidas de tal sorte/ Que nem o vento entre elas passaria./ Um fumo espesso sai-lhe das narinas/ Como de uma caldeira fumegante./ Há força enorme atrás do seu pescoço/ E em seu redor há só devastação./ E os músculos do corpo tão unidos,/ Fundidos entre si, inamovíveis./ Seu coração é duro como a pedra,/ Duro como a bigorna do ferreiro.// Ferve o fundo do mar quando mergulha/ E volta como um vaso de perfume./ Atrás dele há um rasto rutilante/ E o abismo das águas se constrói.»

Poemas que rezam à duração

Qualquer que seja o tema ou o motivo, fico claro como lhe servem apenas como impulsos, e o verso é essa vontade de urdir um verso, de modo a que a linguagem não se atenha àquela economia que tende, em geral, a tornar-se metáfora de fragilidade, falta, défice. Estes poemas rezam à duração, procuram a outra margem face a essa conta extinta daquilo que, nos nossos dias, cada vez mais se organiza segundo finalidades medíocres. Cada elemento concreto serve como pretexto para se abalançar e fazer uso da imaginação de um explorador perdido. Por isso, no bestiário mais ou menos disperso que encontramos nestas páginas, entre esses seres que nos alimentam com a sua proximidade e o seu enigma, vemos como o poeta se coloca diante do que quer que seja como de fragmentos de uma unidade a exigir restauro. «Encontrados pelas crianças na praia/ Os búzios são caixas de música/ São os ouvidos petrificados dos peixes». Não vale a pena fingir que se trata de um poeta de grande originalidade, mas se não faltam por aqui momentos frágeis, insistências excessivas nas montagens que evocam outras vozes e na acumulação repetitiva de metáforas, nos momentos melhores parece que ouvimos alguém ferido de morte, murmurar uma despedida cheia dessa integridade que vê o Homem devolvido à natureza e aos signos que representam a totalidade da vida. A meio de uma elegia com destinatário surge-nos este curioso parêntesis: «(Sei que perdoas a simplicidade do tratamento/ porque a morte é bem isto: Uma coisa que tudo simplifica).» Num outro poema, à memória do pai, diz-nos isto: «Os mortos são como as sementes/ são enterrados./ Penetram a dimensão só a eles acessível/ atraídos pelo mistério do renascimento/ e da fertilidade sem tréguas. […] Quietos/ na pobreza da sua substância/ precipitados/ na impetuosa torrente dos germes/ estão sedentos/ de plenitude biológica.// É por isso/ que tanto se aproximam dos vivos.» À margem dos versos, neste volume ganha-se muito também com a intervenção e os testemunhos de alguns amigos/leitores, como Álamo Oliveira, que coloca Félix na genealogia desses poetas-artífices que procuram dar forma aos seus «sonhos com séculos e séculos de evolução». Esta poesia ganha muito em não ser isolada, mas lida como um contributo num diálogo mais vasto, transmitindo «a tranquilidade subtil dos náufragos», os ritmos indeléveis dos cantares de amigo, a perspectiva do mundo banhado por «uma claridade marinha». Outro texto notável surgira como prefácio do livro Habitação das Chuvas (1977), e é assinado por Paulino Mota Tavares: «Se a lembrança é origem e princípio, a poesia será mesmo o acto, implicando a duração. Um acto único e revelável pelo fazer e o refazer de tudo quanto parte do caos, se organiza e se expande por entre a circunstância, ainda a mais primitiva e inicial. Muito, no ser, é inatingível, complexo no intersticial. Tudo, na poesia, é simultaneamente ordenador e revolucionário, revelante e escondido, propulsor, causa de novos arranjos, mudanças, futuros.»

E quando alguns agentes culturais fazem crer que a cultura depende necessariamente de uma malha de enredos e operações institucionais, muitos dos textos que esta edição reúne apontam antes para os efeitos desta trama de cumplicidade, ao esforço comum e a esse pequeno tráfico fronteiriço, sujeito a cauções privadas, e que não tem respostas claras nem unívocas, mas que denunciam a ociosidade de um fazer por fazer, publicar a eito, simular um falso dinamismo. Nestas coisas, como nos lembra Emanuel Félix numa das suas crónicas, «não há distâncias. Ou melhor, há as distâncias que queremos.» O pior na cultura pode ser essa adesão aos seus elementos reificados, a uma laboriosidade e acção que, em lugar de contestar e contrariar os comportamentos degenerados e patológicos da armadilha social que capturou o dia-a-dia, ainda colabora e os aprofunda. O que não falta são exemplos de obras que se limitam a fornecer ficções que alimentam a psicose geral e o ritmo de exploração de si mesmo em vez de se colocarem do lado dos velhos hinos à renúncia. O que não falta é toda uma série de géneros e subgéneros dedicados a oferecer o tipo de consolos e distracções que acabam por legitimar uma ordem social opressiva, e cada vez mais a ideia que se faz da literatura e da arte em geral parece dar a entender que a sua missão passa por estabelecer no íntimo de cada um de nós uma propensão ao sacrifício. Os escritores que pretendem ser úteis e que professam, muitas até com autêntica honestidade intelectual, valores positivos, acabam por investir-se como ladinos fiscais da moralidade, e, assim, equivaler-se a esses aldrabões de baixo nível que se limitam a parasitar a mediocremente tudo o que sejam instituições à deriva ou destinadas a um lento naufrágio. Num dos seus textos de crítica, Emanuel Félix fazia a descrição do cenáculo das letras, falando de «uma colectividade habituada a dobrar-se ciosamente sobre si mesma ou a colecionar prioritariamente os inefáveis motivos do prestigiozinho doméstico e da consideração social». E vincava que a razão porque não escapamos a certos complexos ultraprovincianos nasce de alguns preferirem que a nossa pequena história literária reserve todos os esforços a manter tudo tal como está. «Pequena, mas a diminuir-se ainda mais, por se julgar borbulhante de ideias, de sugestões, de soluções para o ‘desenvolvimento da cultura’ (sic), da cultura doméstica, naturalmente, sem todavia saber que a colectividade é que é a base do acontecimento cultural. […] Pequena, mas a limitar-se cada vez mais, porque a propor a sua institucionalização pelo folclore, pela pseudo-literatura, pelo falso imaginário e até por um facilmente localizável miserabilismo de que tanto carecem, para se nutrir, os implacáveis ‘glutões’ dessa nova praga denominada ‘industrialização da cultura’.»

Portanto, a receita está dada. Basta continuar a alimentar o mesmo falso optimismo e a extorquir apoios para preservar tudo tal e qual, garantindo que segue no ar e se sucedem as temporadas da mesma novela indulgente em que há décadas aguentamos este pífio elenco, umas patéticas sumidades que se lamentam do estado de coisas enquanto se mantêm aferradas aos modelos de promoção e de servil obediência, tudo a trabalhar na mesma cozinha e seguindo a receita para que cada um troque a vida pela composição antecipada do seu gemebundo fantasma.