O nome de Louise Glück aparecia nas listas das casas de apostas, mas era uma hipótese remota face a nomes como a guadalupense Maryse Condé, a canadiana Anne Carson, a russa Lyudmila Ulitskaya ou a ficcionista americana de origem caribenha Jamaica Kincaid. Parecia certo que este seria o ano da 16.ª mulher a ganhar o Nobel da Literatura, mas apesar de ser uma das poetas mais populares nos EUA, e de ter recebido os principais prémios literários com os 12 livros de poesia que publicou ao longo de 50 anos, Glück sempre se mostrou desconfiada dessa forma de promoção que procura fazer dos escritores celebridades, e mesmo quando, em 2003, foi nomeada poeta laureada, deixou claro que não tinha qualquer interesse em que a sua audiência se multiplicasse”, e que preferia dirigir-se a uma audiência “pequena, intensa e apaixonada”. Há muito que esta poeta mostrava reservas quanto às grandes honras, a uma visibilidade que muitas vezes destrói a possibilidade de o leitor descobrir uma obra sem se sentir manobrado, e, numa entrevista que deu em 2009, disse: “Quando me dizem que eu tenho um vasto público de leitores, o que penso é: ‘Estou bem tramada, ainda vão fazer de mim um Longfellow’: alguém fácil de entender, fácil de se gostar, o género de experiência diluída que está ao acesso da maioria. Mas eu não quero ser um Longfellow. Tenho pena, as minhas desculpas Henry, mas não quero. Da forma como vejo a glória literária, o que penso é que sinaliza uma falha na obra.” Ao receber o Nobel, a poeta mostrou-se surpreendida, até atarantada numa entrevista telefónica que foi disponibilizada pela Academia Sueca. Admitiu que era uma grande honra, mas mostrou-se também preocupada com o impacto que a visibilidade possa ter na sua vida e das pessoas que a rodeiam, tendo afirmado que gostaria que a sua intimidade fosse preservada. Reconheceu que uma das primeiras coisas que lhe passou pela cabeça quando soube que tinha ganho o prémio é que ia perder muitos amigos, uma vez que a maior parte deles são escritores. Quanto ao dinheiro do prémio, às dez mil coroas suecas (cerca de 950 mil euros), diz que poderá finalmente comprar uma casa em Vermont. O Nobel irá multiplicar as traduções da sua poesia e pode ser até que alguma editora portuguesa se aventure a editá-la por cá, não tendo até hoje nenhum dos seus livros merecido tradução para a nossa língua. Mas não é de esperar que a poeta abdique da tranquilidade das suas rotinas e alinhe nesse regime dos escritores que gostam de se pavonear nos festivais literários.

Fiel aos seus instintos, Glück sempre se preservou deste burburinho que, hoje, parece cativar mais atenções, e que dominou completamente esta espécie de paródia anual envolvendo a atribuição do Nobel, e isto decorre da forma como surgem de todos os cantos críticos literários de última hora, sugerindo palpites, animando-se mais com essa espécie de jogo da roleta para literatos. E há mesmo virtuosos dessa arte do remendo, personagens como Alex Shephard, que conseguem redigir manuais de dicas para aqueles que gostam de fazer da atribuição do Nobel da Literatura uma corrida de cavalos, disponibilizando brevíssimos retratos dos favoritos. Na reacção à escolha da poeta norte-americana, Shephard escreveu isto: “A menos irritante entre o lote de poetas cuja obra vais apanhando a boiar no Instagram.” É o melhor que se pode esperar da atitude generalizada de enfado face a tudo o que diga respeito aos antigos rituais da alta cultura, crescendo todos os anos essa torcida que, nos seus cânticos zombeteiros, parece ansiar por que os últimos resquícios de solenidade se esfumem, e os últimos redutos que resistem à profanação própria da cultura de massas “se deixem de tretas”. Esvaziada desses juízos mais sérios, num momento em que é cada vez mais raro encontrar a opinião pública a debater questões literárias, como notava Olivier Rolin, tudo o que pode sobreviver dessas antigas tradições foi o que se adaptou ao regime do jogo. “Julgar traz em si um elemento de determinação dramático: e não há nada que a opinião pública odeie tanto como o drama. Aquilo que anima furiosamente a sua frivolidade, ao contrário, é o jogo. Agora jogávamos sem trégua, a tudo, com frenesi. Não somente nas corridas, na Bolsa, nas apostas desportivas, nas inumeráveis variantes de lotarias e lotos que cultivam nos espíritos simples a esperança de riquezas súbitas, mas também ao estímulo dos sentimentos, do amor, da própria guerra. As crianças tornam-se epilépticas à força de obnubilar os olhos com brincadeiras electrónicas. Os adultos, grandes escravos pueris e bem alimentados, jogam diante da sua televisão ou do seu computador. Estas momices encontravam a sua legitimação filosófica, se a palavra serve, na crença de que o mundo não era outra coisa senão um vasto jogo de azar onde ganhavam os sortudos, os que fazem bluff e os batoteiros.”

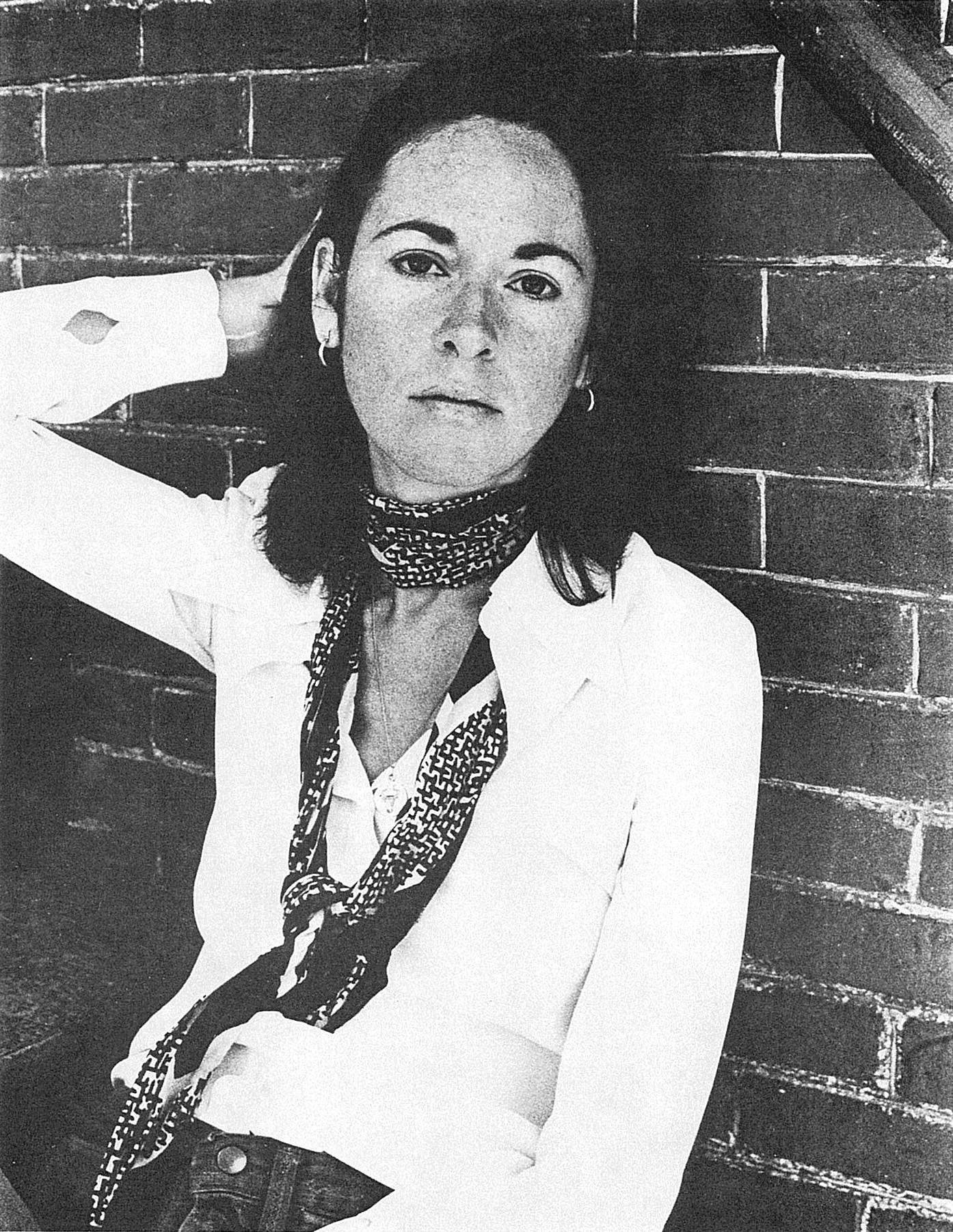

Nascida em Nova Iorque em 1943, Glück cresceu em Long Island, tendo-se debatido com uma anorexia nervosa que quase a matou nos anos finais do liceu. Embora não se refira directamente a esse tema na sua poesia, Dwight Garner, crítico do “New York Times", chama a atenção para uns versos do poema “Dedication to Hunger”: “Começa sorrateiramente/ em algumas crianças do sexo feminino:/ o medo da morte, assumindo como forma/ uma dedicação à fome,/ porque o corpo de uma mulher/ é uma sepultura; será capaz de aceitar/ seja o que for.” O seu pai criou juntamente com um cunhado a lâmina x-acto, o que Garner considera um detalhe sublimemente cósmico tendo em conta que “nenhum outro poeta faz incisões revelando tanta precisão e uma tão letal intenção”. Tendo frequentado o Sarah Lawrence College e a Universidade de Columbia, não chegou a concluir a licenciatura, mas depois de alguns anos em que se sustentou com um emprego de secretária, após ter cativado a crítica com o seu primeiro livro, “Firstborn”, de 1968, foi como professora, dando aulas sobre poesia, que se foi cultivando, assumindo-se como uma sage para milhares de estudantes, como lembra Dan Chiasson, e numa variedade de instituições, do Goddard College, no auge do movimento hippie, passando pelas universidades de Williams, Yale e Stanford. Explicando o motivo porque, após o anúncio do Comité do Nobel, se multiplicaram as manifestações de surpresa e comoção no meio literário norte-americano, o crítico da “New Yorker” explica que, se para pessoas do calibre de Glück quando se diz que dão aulas isso quer dizer que cobram somas avultadas para dar conferências nas melhores instituições, para logo se recolherem sem dar cavaco aos estudantes, ou escolhem os destinos mais soalheiros para fazerem de gurus nalgum resort, no caso dela trata-se mesmo de uma professora dessas que criam uma sala de aulas, alguém que recebe os alunos em casa e fica com eles à volta de uma mesa até às tantas, escalpelizando apaixonadamente algum texto. “Há dezenas de livros de primeira apanha, muitos deles premiados, que foram ganhando forma a partir da sua edição vigilante na sala de aula, em sessões que muitas vezes se prolongam no seu apartamento e jardim em Cambridge”, no Massachussets.

Os seus livros, como refere o poeta Nick Laird, são discretas obras de arte, tecendo harmonias envolventes, com os poemas a trocarem olhares como espelhos opondo-se ao longo de um corredor. Glück cria nos seus versos narrativas em que os factos se inclinam para a fábula, numa espécie de refracção da luz em que a mundanidade adquire uma qualidade mítica, e a dor e essas zonas sensíveis, magoadas, conseguem vencer a dificuldade de falar, entrando num transe, tenso, em que o verso se mostra assertivo, tantas vezes duro, permitindo a esconjura dessas experiências. A Academia Sueca justificou a sua escolha exaltando a “sua inconfundível voz poética que, com austera beleza, torna universal a existência individual”. Expressar seja o que for de forma impetuosa exige não apenas uma dedicação à linguagem, mas uma certa disponibilidade afectiva, e Glück é uma poeta que não se contenta com soluções fáceis, esses rasgos de pretensiosismo que resultam em máximas e aforismos, e quanto à beleza, há quatro versos em que nos faz saber que, tal como a realidade, não somos capazes de aguentá-la em grandes doses: “Pergunto-te, quanta beleza te parece/ que uma pessoa consegue aguentar? Ela/ pesa mais do que aquilo que nos repugna/ e mesmo o fardo/ de se sentir vazio comparado a ela não é nada.” Esta é uma poesia que detesta todas essas formas de consolo moral, e que foge às convenções emocionais, a esses afectos que não passam de fichas apostadas numa mesa de jogo, por mera compulsão, para esconder aquele vazio. Assim, nesta época que nem de longe contempla a grande beleza, esta é uma poesia que surge a contrapelo, directa e clara, mas exigente e difícil.

Carregada de determinação dramática, se esta poesia cultivou uma audiência inesperadamente vasta é porque, como vinca Chiasson, através dela os leitores se apercebem “dos contornos das suas vidas interiores”. São poemas que casam o lado familiar com as ressonâncias bíblicas, ou que vão beber mais longe, aos mitos, à sua sabedoria, mas também nas suas maldições. Há um tom que mergulha no onírico e que carrega essa tensão numa arte divinatória, e os versos parecem rejeitar não apenas o excesso de adjectivos como toda essa ornamentação postiça que geralmente se associa à poesia, com a atenção a concentrar-se, as palavras como se lavadas, tornando-se o poema um exercício de presença, de pertença a si, à medida que a os simples factos da vida quotidiana adquirem um relevo mágico, e é no desencanto que se renovam as forças, à medida que o leitor é levado a assumir uma crença mais firme na vida, e a abandonar esse regime desiludido, essa forma de realismo desgraçado, que nos leva a encarar o mundo como um vasto jogo de azar.

Depois, há ainda que ter em conta a impecável dicção desta poeta, a forma como o rigor prosódico dos versos consegue controlar a respiração do leitor, o seu ritmo, obrigando a vagar, pôr de lado toda a pressa, todas essas expectativas que frustram à partida qualquer descoberta: “Eu não posso continuar/ a ver-me restringida a imagens// só porque tu pensas que é teu direito/ disputar o significado do que digo:// agora estou preparada para forçar/ a claridade a lançar-se sobre ti.”

Até ao momento, o leitor português apenas pôde descobrir esta poesia através de um ou outro poema incluído em antologias, ou publicado na internet, tendo dois poemas (um deles bastante longo, dividido em cinco partes) do livro “Averno” (2006) sido traduzidos por Rui Pires Cabral, e publicados em maio de 2009 no 12.º número da “Telhados de Vidro”, revista da editora Averno, de Manuel de Freitas e Inês Dias. Leia-se o poema “Erva-de-bruxa”, aqui numa tradução de Margarida Vale de Gato:

Uma coisa

malvinda aparece no mundo

a clamar desordem, desordem –

Se me odeias assim tanto

não te incomodes a dar-me

nome: ou precisas

de mais um insulto

na tua língua, outra

forma de culpabilizar

uma tribo por tudo –

como sabemos ambos,

quando se adora

um deus, é só preciso

Um inimigo –

Eu não sou o inimigo.

Apenas um esquema para tapar

o que vês a acontecer

aqui nesta cama de terra,

um pequeno paradigma

de falhar. Uma das tuas flores preciosas

morre aqui quase todos os dias

e tu não vais descansar até

atacares a causa, ou seja

tudo o que restar, tudo

o que por acaso vinga

mais do que a tua paixão pessoal —

Não era seu destino

durar para sempre no mundo real.

Mas para quê admiti-lo, se podes continuar

a fazer o que sempre fazes,

a carpir e a culpabilizar,

as duas coisas sempre juntas.

Eu não preciso dos teus elogios

para sobreviver. Já aqui estava antes

de cá chegares, antes de alguma vez

teres plantado um jardim.

E aqui estarei quando só o sol e a lua

restarem, e o mar, e o campo aberto.

Eu formarei o campo.