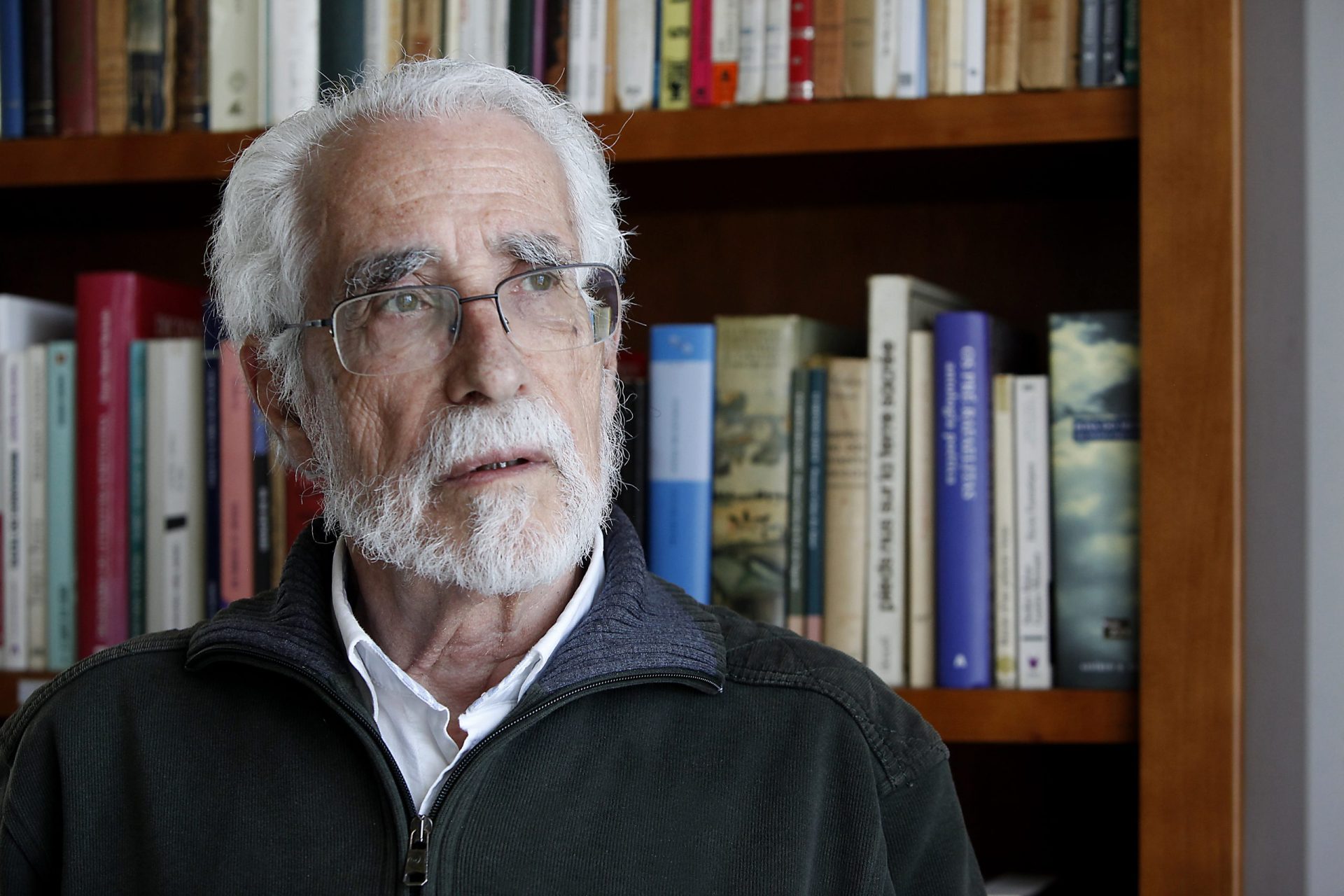

A Assírio & Alvim acaba de publicar o sétimo volume das Obras Escolhidas de Walter Benjamin. As Passagens de Paris é a última pedra de um ambicioso projeto que João Barrento, um corredor de fundo destas lides, começou a imaginar em meados da década de 90 e que deu o primeiro fruto em 2004. Conversámos com o tradutor sobre um dos pensadores mais originais do século XX e sobre esta obra ímpar que continua a fascinar os leitores e a intrigar os estudiosos.

Este é um livro difícil de catalogar. Como podemos classificá-lo?

Isto de facto não é um livro. É um livro que nunca chegou a sê-lo. Deveria ter sido mas não chegou a ser.

Era um projeto?

Ele tem títulos muito diferentes nas várias línguas. Os americanos chamam-lhe precisamente O Projeto das Passagens [The Arcades Project]. Os espanhóis resolveram traduzir literalmente o título da edição alemã, que Benjamin nunca usou, é uma invenção – A Obra das Passagens. Outros chamam-lhe simplesmente Passagens, sem mais. É o caso da edição brasileira. Os únicos que lhe chamam As Passagens de Paris, como eu achei que podia chamar, são os italianos. E a edição francesa vai buscar o título de um dos resumos que ele faz: Paris, Capital do Século XIX. Os franceses, claro, acharam que esse era o melhor título para eles. [risos]

O facto de ser um livro inacabado coloca desafios que os outros volumes não colocavam?

Só há três livros que foram publicados como tal em vida do autor. Depois trata-se sempre de fazer uma seleção de textos publicados, mas dispersamente, em revistas ou na própria imprensa – nos anos 20 ele escrevia muito para jornais – e encontrar alguma unidade para formar núcleos. Por exemplo, o volume maior antes deste chama-se Ensaios sobre Literatura. São grandes ensaios literários sobre figuras francesas, alemãs, movimentos, como o surrealismo, etc. Neste caso, o projeto de Benjamin era fazer um grande livro que tentasse uma reconstituição do que foi o processo da cultura e da civilização ao longo do século XIX. O que ele começa por fazer é uma recolha de leituras e das suas próprias ideias sobre os temas que pensa tratar. Os primeiríssimos textos são escritos em 1927 e 1929. E mais tarde, entre 34 e 40, o ano em que se suicida aqui nos Pirenéus, fugindo dos alemães, que já tinham invadido a França, retoma este grande projeto, e continua no mesmo estilo, ou seja, muita leitura na Biblioteca Nacional de Paris, recolha de textos que lhe interessavam, muitas anotações próprias. Alguns capítulos são mais de anotações próprias, outros são mais de recolha de citações de outras obras, nomeadamente o capítulo sobre Baudelaire, um autor que para ele era uma espécie de centro de todo aquele século.

Que passagens eram estas e por que decidiu o autor chamá-las para o título de um livro sobre o século XIX?

Penso que a razão se torna evidente quando se segue um pouco a história desse fenómeno arquitetónico da cidade de Paris a partir dos princípios do século XIX. É que nas passagens de Paris concentra-se muita coisa do que seria toda a civilização moderna, as grandes obsessões do século nomeadamente na ordem económica, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da mercadoria e do consumo, e do ponto de vista da própria arquitetura. Tudo isso que é tratado por ele neste livro está concentrado…

Converge ali.

As passagens são uma espécie de paradigma da cidade. Temos ali as novas formas de comércio, que não eram as da loja tradicional de bairro; temos ali formas modernas da arquitetura – a arquitetura do vidro e do ferro, que ele trata muito, também; temos ali fenómenos que surgem na altura e se concentram primeiro nas passagens e depois acabam por sair delas, como os grandes desenvolvimentos da fotografia, da ótica.

As novidades da época?

As pessoas podiam ir ali ver os panoramas, como chamavam às grandes perspetivas fotográficas. O teatro, por exemplo, funcionou em muitas destas passagens. As passagens eram uma espécie de microcosmo do grande microcosmo que era a cidade e desse outro ainda que era a civilização do século XIX.

Essas passagens eram como as que ainda vemos nalgumas cidades, por exemplo em Bruxelas ou em Londres, uma espécie de rua coberta, que é quase um embrião do nosso centro comercial?

É, embora entre a passagem e o centro comercial haja modos intermédios. Ainda existem algumas em cidades como Londres e Bruxelas, como disse, e até em Paris. São no fundo galerias que atravessam um quarteirão de uma rua à outra. Já no século XIX têm vários pisos onde há toda a espécie de lojas. Nesse período há um certo desenvolvimento do comércio e da mercadoria – que é um dos temas que Benjamin explora muito. Depois, a pouco e pouco as passagens vão cedendo lugar a outro tipo de instalação, que já corresponde mais a um centro comercial e a que eles chamavam ‘armazéns de novidades’. Que também chegam a ser aqui comentados a propósito do declínio das passagens, que acontece por razões que não são meramente comerciais. Há um capítulo que ele dedica a Haussman, o grande urbanista de Paris – ‘Haussmanização, lutas de barricadas’. O Haussman acaba por transformar toda a estrutura urbanística de Paris com os grandes boulevards, as grandes avenidas, com o intuito de evitar a possibilidade de o proletariado se defender nos pequenos bairros, nas ruas estreitas, etc., que praticamente desaparecem do centro de Paris.

Há quem veja nesse urbanismo dos grandes boulevards uma forma de opressão.

Sim, mas também há quem veja nisso um símbolo do progresso. De facto tudo aquilo é uma estratégia do Rei Luís Filipe com o barão de Haussman, que acabou por ser presidente da Câmara de Paris durante muitos anos, e levou a cabo essa grande obra que tinha essencialmente como finalidade permitir levar as tropas rapidamente até aos lugares onde pudesse haver insurreições. E nós sabemos – isso também é muito tratado aqui, há um capítulo só sobre isso – que houve muitas insurreições, muitas revoluções na Paris do século XIX, depois de Napoleão. Entre os anos 20/30 e a chamada comuna de Paris, nos princípios dos anos 70, há uma série de insurreições do operariado que o poder político tenta resolver através da repressão.

Vi que as passagens a certa altura estavam também associadas à prostituição, porque há um catálogo de prostitutas em que várias delas dão como morada as passagens. A certa altura este torna-se um sítio associado à marginalidade?

Havia um lugar de Paris onde essa presença da prostituição era mais forte, mais evidente, que era a zona chamada Palais Royal. Mas a partir de um certo momento muitas passagens de facto começam a concentrar esse fenómeno da prostituição. Porquê? Porque atraem cada vez mais o cidadão comum. Em vez de se ir passear para as margens do Sena, ia-se passear para as passagens. Aqui aparecem também outras figuras-tipo que são típicas das passagens – além da prostituta, aquilo a que se chama o flâneur, aquele que anda a deambular pelas ruas. Havia flanerie só nas passagens. E até há coisas anedóticas. A certa altura vai-se para as passagens passear tartarugas – não cães nem gatos, mas tartarugas – com uma trela. Porque a tartaruga anda muito devagar, e permite parar em cada montra, apreciar cada objeto. [risos] É uma forma de fruição daquele novo ambiente.

Esse é um hábito de uma camada social específica?

De uma camada mais rica. Também são descritos fenómenos de outro tipo, muito curiosos, que sendo tipicamente de alta burguesia, de classes médias e altas, começam a abranger e a fascinar também o proletariado. Por exemplo, a bolsa. A bolsa tem um lugar próprio, que é a Bolsa de Paris, onde se trata de acompanhar o movimento das ações, etc. Isso é feito dentro do edifício, de uma forma oficial e com participação, essencialmente, dessas classes altas. Mas logo desde início havia bolsas paralelas. Na rua, nos cafés, na esquina perto da bolsa, e que juntavam pessoas que iam desde as classes médias com algum dinheiro até às classes operárias com muito pouco dinheiro. Outro fenómeno típico deste século que é aqui tratado são as grandes exposições universais. A primeira é em 1851 no Palácio de Cristal, em Londres. Paralelamente a um fomento quer do comércio, quer da mercadoria, acaba por ser um repositório daquilo que se vai fazendo a nível das invenções. As máquinas, a eletricidade, a iluminação, o comboio – estamos no início dos caminhos-de-ferro.

Falei há pouco das prostitutas. Qual era a relação de Benjamin com este meio, com as franjas, por assim dizer, da marginalidade?

Não havia nenhuma ligação especial. Isso interessa-lhe como fenómeno típico de uma cidade moderna como Paris, tal como outros aspetos que vai comentando ao longo desses vários capítulos. Ele veio de uma família burguesa tradicional de Berlim, de raiz judaica, vive até começo dos anos 30 em Berlim, muitas vezes viajando por outros lugares, e a partir de 1933, 1934 fica em Paris por causa da tomada do poder pelo Hitler e nunca mais de lá sairá. Mas não tem uma ligação particular com esses meios – nem ao meio operário, nem a esses meios mais marginais. O que não quer dizer que não haja alguns textos, sobretudo do início, em que isso não apareça – é um tema comum a qualquer grande cidade, e também a Berlim, claro.

Diz que ele veio de um meio burguês e o patriarca da família era até banqueiro. No entanto vemo-lo falar do burguês muitas vezes com desprezo. Isso tem a ver com as suas convicções marxistas?

Benjamin vai absorver a teoria marxista relativamente tarde. Primeiro toma contacto de forma indireta, através de um autor muito influente, o teórico marxista de origem húngara György Lukács, que faz em 1924 um livro que teve muita repercussão, História e Consciência de Classe. Benjamin conhece esse livro e um outro que é uma biografia de Karl Marx, de um autor chamado Karl Korsch. As ligações são indiretas. Só mais tarde, por via de alguma influência do Theodor Adorno e de outros filósofos com quem ele estava em contacto, é que ele lê o O Capital, e aí vai descobrir alguns desses filões que transparecem na sua obra: a relação entre o capital e o trabalho, e os modos como isso acontecia a partir da revolução industrial, quando a manufatura se transforma em qualquer coisa de mais organizado; por outro lado, a maneira como o Marx interpreta a mercadoria, que é a ‘grande fantasmagoria’, como o Benjamin lhe chama, do século XIX.

Uma parte muito significativa deste livro são excertos de outras obras, citações de outros autores. Essas citações podem ser consideradas parte integrante da obra ou são a matéria-prima para chegar a outra coisa?

Este é um caso único na obra do Benjamin, porque muitas das citações são em francês – ele lia muito autores franceses nesses anos em Paris. Há capítulos que são quase todos em francês, como o capítulo sobre o Baudelaire, por exemplo. As citações são de facto uma matéria-prima, o material prévio a partir do qual ele iria escrever o seu livro sobre o século XIX e Paris. No entanto, a maneira como ele recolhe aquilo que lhe interessa e vai articulando as citações umas com as outras já são muito reveladoras. E depois também há o facto de ele ir entrecortando as citações com um pensamento seu. Muitas dessas citações são pura matéria factual, porque eram coisas que lhe interessavam. Mas há também uma razão mais funda, que tem a ver com o método que ele pretendia usar nesta análise do século XIX. Havia uma ideia de fundo para este livro, caso ele tivesse chegado a ser elaborado como livro: essa ideia é fazer uma leitura do século XIX que não fosse apoiada por uma filosofia global e abstrata da história. Isso não lhe interessava muito.

Ele queria ir ao concreto?

Queria ir ao concreto. O método dele era partir das realidades factuais e extrapolar para determinadas ideias condutoras que lhe permitiram fazer a reconstituição do que foi a história do século XIX, não através do conceito abstrato da filosofia da história, mas através de um método a que ele chama ‘desdobramentos’. Por exemplo a partir das passagens, mas também da arquitetura, dos caminhos-de-ferro, da prostituição ou do operariado – ‘desdobramentos que evidenciassem a série de formas históricas concretas manifestas nas passagens’. Este é o método que ele pretende seguir. O que acabaria por resultar provavelmente num livro muito feito a partir de imagens do concreto, a que ele chama imagens dialéticas, manifestações que lhe permitiriam depois saltar para um outro nível que seria já o de uma certa interpretação do século XIX, essencialmente como uma ‘proto-história’ do século XX. Qualquer coisa que o antecede, mas que não é muito distante nem muito diferente dele. E isto interessava-lhe muito – fazer a análise de um passado muito próximo do dele. O mundo de onde ele vem e onde cresce, aliás, é o mundo da burguesia do século XIX. Como ele dizia muitas vezes, era como se todo aquele século fosse uma espécie de sonho e o presente era o momento do despertar.

A ideia era um bocadinho fazer a arqueologia do seu próprio tempo?

É mesmo um processo de arqueologia, a imagem adequa-se perfeitamente àquilo que ele gostaria de ter completado.

Será exagerado dizer que Benjamin inaugurou uma nova maneira de pensar?

Ele é bastante original, de facto. Como filósofo era embora um bocado atípico, nunca foi um propriamente um filósofo com sistema – mexia nas coisas da literatura e da linguagem, mas também da História e do pensamento. Ele rejeita a escola historicista do século XIX, que tentava entender o passado a partir de um determinado momento do presente, mas sem o ligar muito a esse presente. Nas Teses Sobre a Filosofia da História, que são teses breves e já muito influenciadas pela visão materialista, ele mostra que o passado é sempre uma leitura do presente. Cada presente lê o momento do passado com aquilo que ele próprio traz consigo. O método aqui [no livro das passagens] seria o do uso da imagem, do concreto, do facto, que podia ser económico ou cultural, para a partir daí, e sem entrar numa leitura abstrata e totalizante, reconstituir momentos do século XIX. É um método a que ele muito cedo chama um ‘pensamento por imagens’ ou ‘imagens do pensamento’.

As citações, de que falámos há pouco, mostram que Benjamin era um grande leitor?

Leu imenso. Nesses anos em que está a preparar o livro, entre 34 e 40, ele passava os dias na Biblioteca Nacional de Paris. Esta fotografia [da capa] é tirada lá, no seu cantinho, e isto também é interessante para a história do livro, porque ele passava o dia a ler outros autores e, basicamente, este livro é constituído por essas citações, resultantes das suas leituras. Ele é um grande leitor, passa esses dias na Biblioteca Nacional a ler e a recolher materiais. E tudo isso se teria perdido se não tivesse ficado na Biblioteca Nacional. Quando ele foge para o Sul de França, em 1940, deixa cinco maços de fichas – mais ou menos com o formato do nosso A5 – ao cuidado de alguém que tinha um papel importante na Biblioteca Nacional, que é o Georges Bataille, um autor francês depois muito conhecido. Bataille guardou este espólio até ao fim da guerra. Depois da guerra sai de Paris mas encarrega o Pierre Missac de ir lá recolher aquilo e enviar para a América para o Adorno, o filósofo com quem Benjamin se correspondeu durante esses anos todos. Os quatro primeiros maços chegam ao destino, mas um desses maços fica esquecido porque o Bataille era um bocado distraído. Só vai ser encontrado por um outro filósofo, um italiano já dos nossos dias, chamado Giorgio Agamben. O Agamben, que era responsável pela edição italiana do Benjamin, já nos anos 80 descobre esse maço de papéis e faz outro volume.

O facto de este livro nunca ter sido terminado é um handicap ou, pelo contrário, faz parte do encanto de As Passagens de Paris?

Acabou por ser assim determinado pelas circunstâncias históricas. Quando Benjamin sai de Paris e vai com a irmã para o Sul de França, ao que parece terá levado apenas consigo uma versão das tais Teses sobre a Filosofia da História, que seria uma espécie de fundamento filosófico para este livro. Mas os apontamentos para este livro não, ficaram em Paris. De maneira que isto acaba por ser um work in progress que nunca chegou a completar-se. Quando isto é descoberto, o responsável pela edição alemã hesita bastante entre dar e não dar a conhecer e sob que forma publicá-lo. Isto não é um livro. Mas corresponde de alguma maneira àquilo que o próprio Benjamin nalgumas anotações suas sugere sobre o que esse livro viria a ser. Há uma célebre passagem em que ele diz: ‘O meu método vai ser o da montagem literária’.

Quase como cinema?

Como no cinema ou como nas artes plásticas dos modernistas, em que havia colagens. Ele não estava muito preocupado – nunca esteve – em fazer uma obra sistemática, perfeitamente pensada, com conceitos mais ou menos rígidos. Não, pelos vistos isto seria qualquer coisa à partida de mais fragmentário. Nessa mesma passagem ele diz mais ou menos isto: ‘Não me preocupo muito com a elaboração e o aspeto acabado de uma obra. Interessa-me recolher restos, farrapos, e usá-los’. Esta ideia de recolher restos, farrapos e usá-los, numa espécie de grande montagem, corresponde a isso de que falámos há pouco – não seria um grande desenvolvimento conceptual, filosófico, mas seria uma reconstituição a partir de imagens concretas, de materiais, de farrapos, de restos, etc. Depois dá uma imagem muito curiosa: ‘O eterno acaba por ser mais uma prega no vestido do que uma ideia’. A prega no vestido é uma coisa ínfima, mas muito concreta e visível. Uma ideia já passa muito pelo abstrato.

Há momentos em que ele parece fazer quase uma apologia do efémero, do transitório. As próprias passagens seriam algo que na altura começava a desaparecer por ação do progresso. Ele tinha uma perspetiva saudosista?

Não diria saudosista. Nem mesmo nostálgica. Acho que há sobretudo uma vontade de entender, a partir do movimento concreto das coisas, o que acontece e porquê. Quando chega o Haussman e a modernização de Paris, de facto muitas passagens desaparecem. Quando se abrem os grandes boulevards – o que era considerado estranhíssimo e muito comentado, boulevards com aquela largura – há passagens que são sacrificadas. Mas não me parece que haja nostalgia. Na poesia de Baudelaire sim, sente-se essa nostalgia do que foi a Paris antiga e do que é a Paris moderna. Há um célebre poema, escrito à sombra dos arcos de uma ponte sobre o Sena, o Pont Neuf, chamado ‘O Cisne’, que começa: ‘A velha Paris desapareceu’. Benjamin não tem este olhar. É mais o olhar do filósofo, daquele que pensa e tenta entender os fenómenos. Só que não a partir de uma leitura abstrata e total, mas a partir de manifestações concretas.

E muito atento às mudanças.

É uma época de grandes transformações. Isso dá-se por exemplo com os caminhos de ferro ou com a arquitetura.

E como olhava ele para esse progresso?

De uma forma muito crítica.

Com desconfiança?

Há uma célebre tese, em que ele vai buscar uma imagem de uma pintura de Paul Klee, uma representação de um anjo, que esteve na sua posse durante alguns anos. Esse anjo, a que ele chama ‘o Anjo da História’, dá a sua visão do progresso. É um anjo que, segundo ele, está a olhar para o passado, e o que vê à sua frente são só ruínas. Esta é a imagem do progresso do Benjamin. Diametralmente oposta à de visões do século XIX que vêm da burguesia. Há uma figura importante na Comuna de Paris, na revolução de 1871-72, um homem que passou largos meses numa prisão e escreveu um livro que o Benjamin descobre nesta altura, chamado A Eternidade Vista pelos Astros. Esse autor, o Auguste Blanqui, dizia: ‘O progresso é uma ilusão. A humanidade está a marcar passo sem sair do mesmo sítio’. Benjamin também tem uma visão claramente cética em relação às visões progressistas do século XIX. Que é um século de grandes descobertas, de grandes invenções, é o século da ascensão da burguesia, tudo isso. Como diz um autor alemão: ‘Nunca houve tantos começos como naquele século’. É um século eufórico. Isso começa a decrescer a partir do momento em que esse século vai desembocar num fenómeno catastrófico como foi a I Guerra Mundial, que é a grande conclusão do século XIX. Ele termina aí. Alguém como Benjamin, que começa a pensar mais nos anos 20, entre as guerras, pergunta-se: ‘Que progresso é este, onde é que isto nos levou?’.

Disse no início que ele se suicidou. Isso é consensual?

É a versão mais aceite. Há uns anos surgiu um filme de um argentino que vive em Barcelona há muito tempo, David Mauas, que questiona essa tese do suicídio. Ele passou bastante tempo naquela pequena localidade de Portbou, na fronteira franco-espanhola, falou com muita gente, alguns ainda sobreviventes desse tempo, que o viram por lá ainda nesses dias, ou que sabiam como as coisas iam acontecendo, com a Gestapo, a polícia secreta alemã por ali, com o Franco já instalado em Espanha, com a polícia espanhola também a controlar tudo. Talvez por isso, o Benjamin, que tinha atravessado com grande esforço os Pirenéus a pé, com um pequeno grupo de emigrantes que acabaram chegar a Lisboa e ir para outros destinos…

Que seria também o objetivo dele.

Sim, o que estava previsto era ele vir a Lisboa, e daqui iria para os Estados Unidos, para Nova Iorque, a convite do Adorno e dos amigos. Mas não aconteceu. Fala-se de uma overdose de morfina, que é a versão mais corrente. No entanto ele deixa um bilhetinho de quatro linhas escrito em francês que entrega a uma das pessoas que iam com ele, e que iria também para os Estados Unidos, com o pedido de fazer chegar esse bilhete ao Adorno. ‘Dans une situation sans issue, je n’ai d’autre choix que d’en finir’. ‘Numa situação sem saída, não tenho outra escolha se não acabar’. Acabar com a vida, é o que se entende. Porque ele estava convencido de que não o iam deixar atravessar Espanha. ‘Estou numa pequena aldeia dos Pirenéus, ninguém me conhece, e é aí que a minha vida vai acabar. Peço para transmitir isto ao meu amigo Adorno’. É bastante claro em relação ao que parece ser uma intenção de acabar com a vida ali mesmo. Hoje tem lá um memorial de um arquiteto israelita, Dani Caravan. Basicamente é um grande túnel de ferro em que se desce, chegamos lá abaixo tem uma chapa de vidro que acaba sobre a água. É um monumento impressionante.