É verdade que só usamos dez por cento da capacidade do nosso cérebro? Existirão diferentes tipos de inteligência? Ouvir Mozart melhora os resultados académicos? Estas são algumas das questões sobre as quais o neurologista Alexandre Castro Caldas e a neuropsicóloga Joana Rato, ‘mestre’ e ‘discípula’, se debruçaram e puseram em pratos limpos. O resultado é o livro Neuromitos (ed. Contraponto), que mostra o que realmente sabemos sobre o cérebro e separa o trigo do joio nas informações e teorias que circulam sobre o mais complexo dos órgãos humanos.

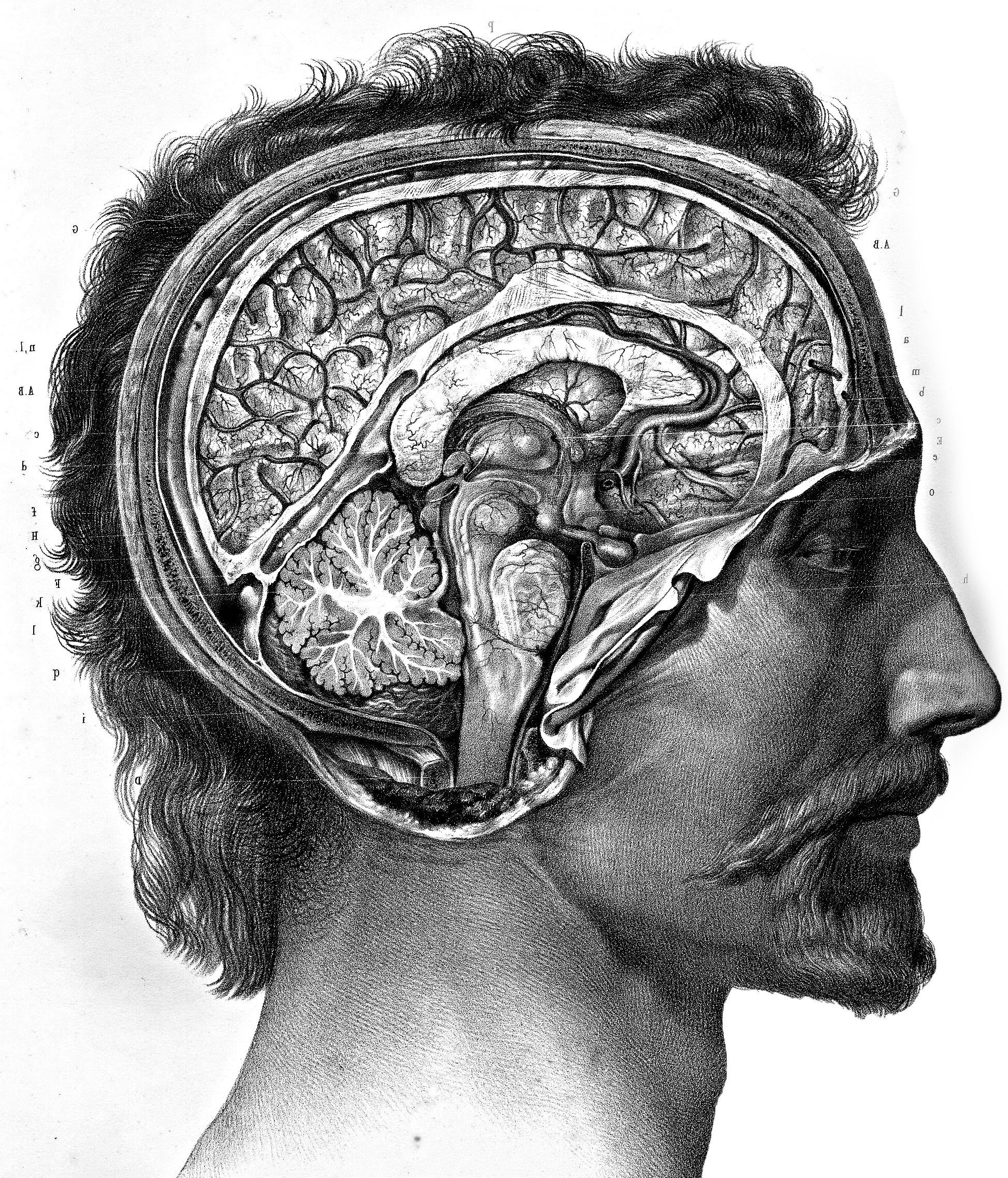

Quando falamos de cérebro, falamos sempre em abstrato. Mas os cérebros são todos iguais ou apresentam especificidades? O cérebro de um futebolista, por exemplo, é igual ao de um matemático ou de um neurocirurgião?

ACC: Essa pergunta é muito interessante, porque permite dizer muita coisa sobre as neurociências. O cérebro molda-se à experiência da vida das pessoas, o que faz com que tenha especificidades resultantes da experiência prévia. E quando digo que se molda não é apenas funcionalmente, é também anatomicamente. Portanto, naturalmente que o cérebro de um futebolista terá uma diferença em relação ao cérebro de um matemático. Se eu comparar os dois, posso dizer que são diferentes. Agora, é muito difícil dizer: ‘Está aqui um cérebro, deixe lá ver do que é que é. Olha, é um futebolista!’. Isso é impossível dizer. Só para lhe dar um exemplo, há um amigo meu que está a estudar os aspetos da religião e da espiritualidade, etc. – e um dos resultados interessantes desse estudo é o seguinte: o cérebro das pessoas que acham que Deus é bom e que está cá para ajudar é diferente do das que acham que Deus está cá para penalizar as pessoas e para mandá-las para o inferno, têm zonas do cérebro mais desenvolvidas diferentes umas da outras. Se mesmo em conceitos tão abstratos como estes há diferenças, se formos para coisas concretas naturalmente que ainda mais haverá.

Aqui há dias falei com um amigo que me recitou de cor um poema bastante longo para o qual não olhava há 40 anos. No entanto, disse-me que se eu lhe perguntasse o que tinha almoçado no dia anterior, ele não se lembraria. O que é que isto nos diz sobre o funcionamento da memória?

ACC: São duas memórias completamente distintas. A memória episódica é que faz com que ele se lembre do que comeu na véspera, e essa, muitas vezes, se não é relevante, ou se não aconteceu nada em conjunto com isso, ele não guarda.

Descarta?

ACC: Nós somos muito seletivos naquilo que vamos guardar. Já em relação ao poema declamado… Existe uma síndrome neurológica em que a pessoa não se lembra de nada [amnésia global transitória] e começa a perguntar: ‘O que aconteceu? Onde é que eu estou? O que estou aqui a fazer?’. Uma vez tive o caso de um ator que apareceu no banco do hospital sem saber onde tinha estado. No entanto foi capaz de declamar todo o papel, foi capaz de me dizer todas as deixas que tinha no teatro. Isso está guardado noutro sítio.

A forma como guardamos ou descartamos as memórias também tem que ver com o sono, não é?

JR: Os últimos estudos que têm sido feitos mostram a importância do sono para a consolidação de memórias. E começam a identificar que mesmo o sono da tarde, a sesta, pode reforçar a consolidação de memórias. Também para questões de educação é importante.

Estamos a falar apenas da sesta de crianças ou também de adultos?

JR: Estes que mencionei têm sido com crianças. Há um estudo interessante que vem do Brasil, que até teve em conta os conteúdos que estavam a ser lecionados nessa altura. Puseram crianças do quinto ano a fazer a sesta, e verificou-se que o grupo que fazia as sestas mais curtas apresentava melhores resultados nos conteúdos curriculares dados nesse período. Há particularidades, umas crianças precisam de dormir a sesta e outras não, mas começa a haver esta noção clara da importância do sono, da chamada higiene do sono, de cuidar desse momento de descanso porque ele não tem só relação com o bem-estar, com as próprias alterações de humor que já estavam estudadas, mas também com a questão da memória.

Outro dos aspetos que abordam no livro é a configuração do cérebro, a sua divisão em dois hemisférios. Isso contribuiu para o nosso sucesso enquanto espécie? Um cérebro com dois hemisférios é um upgrade em relação a um cérebro ‘simples’?

ACC: Acho que não temos resposta científica para isso. Só podemos ter respostas especulativas. Eu não faço ideia, do ponto de vista funcional, de como é o cérebro da baleia. O cérebro da baleia é fantástico, a baleia tem que fazer imensas coisas. O que se pode dizer é que, à medida que o cérebro se foi desenvolvendo, foi criando estruturas novas para responder às questões que era capaz de processar. E foi criando essas estruturas à volta das zonas que tinha de origem, passou a ser assimétrico por uma evolução. Porque tem o potencial de adaptar-se e ir buscar os recursos que lá estão para responder às questões. E portanto, se havia determinadas questões que se resolviam melhor indo umas coisas para um lado e outras para o outro, evoluiu e depois foi-se cristalizando essa capacidade diferente para a direita ou para a esquerda. Mas nós continuamos a funcionar sempre com ele todo.

Antigamente havia um certo estigma em relação aos canhotos. Defendem que não se deve forçar um canhoto a escrever com a mão direita. Se o fizermos não estamos a ajudar essa pessoa a tornar-se ambidextra e a aumentar as suas capacidades?

ACC: Se o fizermos estamos também a aumentar a frustração. Se ele optou por escrever com aquela mão, não ganha nada em ser contrariado. Se o canhotismo for genético, é a mesma coisa que obrigar um destro a escrever com a esquerda: treme, falha… é um disparate, não serve para nada. Se for resultado de uma lesão cerebral e se tratar de um mecanismo adaptativo, a mesma coisa: estamos a estimular uma mão que não é eficaz, que nunca vai ser tão boa como a outra.

É puro desperdício, portanto?

Exatamente. E provoca frustração.

O vosso livro diz-nos que outro dos mitos é que ouvir Mozart torna as crianças mais inteligentes. E se falarmos de tocar um instrumento musical, já pode ajudar ao desenvolvimento do cérebro?

JR: Essa do ‘efeito de Mozart’ surgiu de um estudo, depois houve inúmeras tentativas de replicação e verificou-se que não se conseguia obter os mesmos resultados. Quando esse estudo surgiu houve um grande impacto, e esta ideia ainda hoje perdura, mas dados que o comprovem ainda não apareceram. Agora, quando me fala em instrumento, há estudos que indicam que o treino de um determinado instrumento trabalha muito aquilo que chamamos de funcionamento executivo na resolução de problemas, e que isso nos pode ajudar a ter um melhor desempenho académico. Mas não há essa relação direta ao ponto de se poder dizer que quem é músico é mais inteligente que os outros todos. Dá-nos várias competências, nomeadamente a memória, funcionamento executivo, que são muito úteis.

ACC: A música excede a função do cérebro, envolve a reação neuroendócrina, que tem grande importância na organização do cérebro. A relação causal é um bocado difícil de dizer, se é por causa de uma coisa ou por causa da outra, em todo o caso existe alguma luz que nos faz pensar que há alguma associação entre as duas [aprendizagem de música e melhores resultados académicos]. Mas isso não significa que vamos pôr os meninos todos a aprenderem música para serem bons [alunos]. Se não também dizíamos que o Einstein era bom porque sabia tocar violino.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.