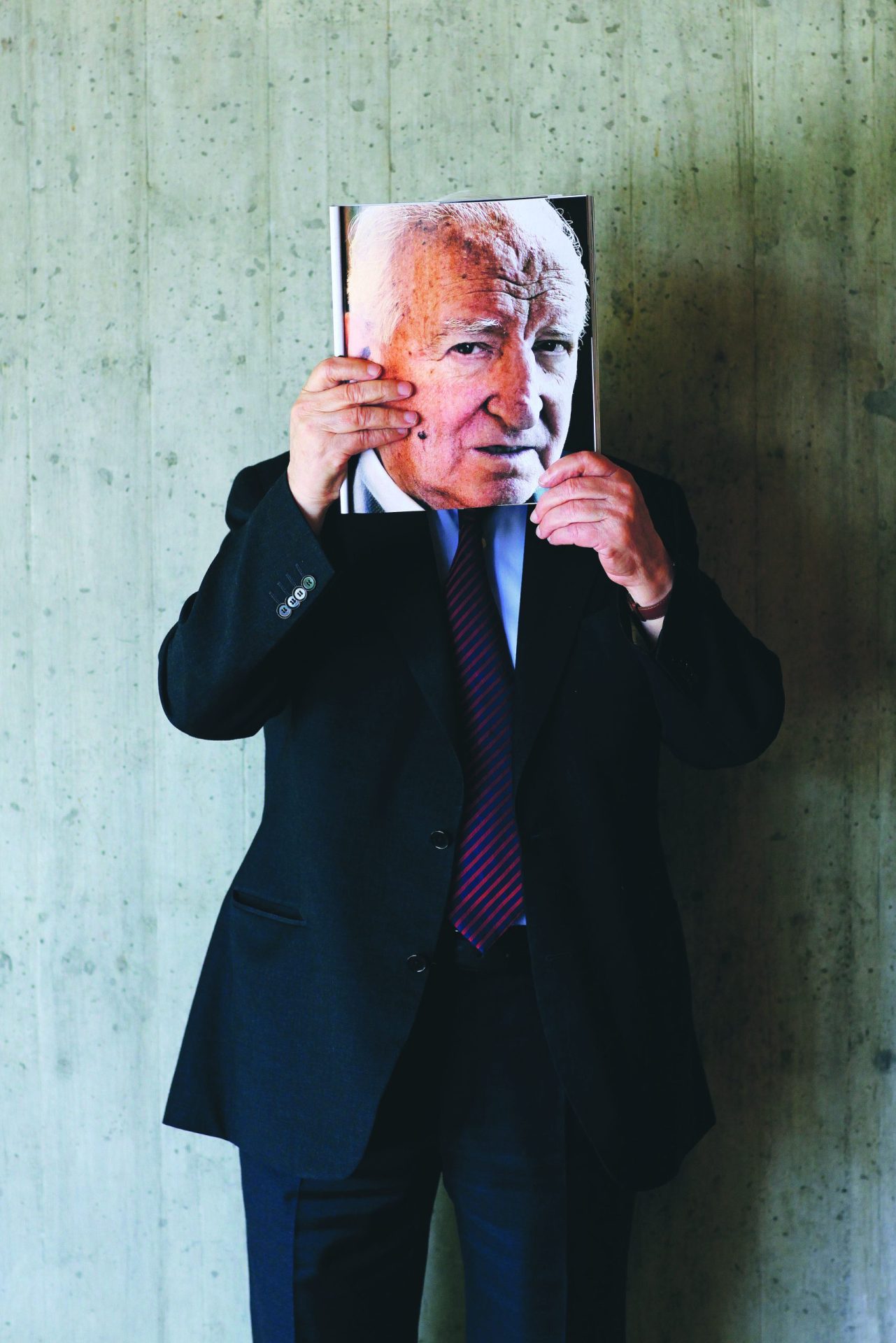

No dia da morte de Eduardo Lourenço foi repetida nos telejornais a frase do presidente da República reagindo à notícia, afirmando que ele morrera “ironicamente” no dia da restauração da independência. Partira de madrugada depois de ter sido internado há algumas semanas com uma perna fracturada. Tínhamos ouvido dizer que estava muito mal, que já não escaparia, e que era uma questão de tempo. Foi resistindo, e num ano em que o tempo ganhou uma estranha consistência, como uma espécie de crédito, como se a própria sobrevivência fosse colocada como um problema mais geral, lá veio à baila a coincidência. Podiam, no entanto, ter-se ficado apenas pelas palavras: morreu ironicamente… A ironia soberana de Eduardo Lourenço, essa cortina com a qual meio se expunha meio se furtava, a capa com que nos iludia, atraindo-nos com a elegância dos seus movimentos ora tímidos ora ferozes, e que tão depressa como nos seduzia nos estocava. A tão cara ironia de quem media as palavras com a inteligência de saber ler nos olhos de quem o interpelava aquilo que podia e não podia apreender, não indo tão longe, deixando-lhe algo para depois. A ironia de quem nos deixou tantas lições para mais tarde, um legado vasto demais para que que possa despedir-se assim, embrulhado no lençol solene de um feriado simbólico. E conviviam nele, de facto, uma extrema generosidade, alguém que preferia falar de si através da admiração que nutria pelos outros, num encadeamento de sinais que nos chama para um tempo mais largo, lento, e em que podemos ouvi-lo a pensar, aprofundando inspirações que dão para que outras tantas vidas, entre eco, reflexo e dispersão, se entendam no tempo que nos reste, depois da sua morte. Velá-lo será uma longa tarefa, como foi para ele no caso do seu mestre, Fernando Pessoa. E um dos raros testemunhos que conseguiram escapar às insossas homenagens foi o de Carlos Reis, que lembrou como, “no dia 20 de junho de 2010, dia do funeral de José Saramago, Eduardo Lourenço foi a uma livraria, comprou um exemplar do Memorial do Convento e escreveu, na folha de rosto, estas palavras: ‘Agora terás a eternidade para leres a maravilha que escreveste’. Posto isto, discretamente, introduziu o livro na urna, ao lado do corpo sem vida do escritor. Pouco depois, deu-se a cremação.” Carlos Reis adiantava ainda, na mensagem publicada nas redes sociais, que não conhecia “outra homenagem tão sentida, tão certeira e, ao mesmo tempo, tão comovente como esta”.

Houve uma certa galhardia nas homenagens a Eduardo Lourenço, e até aquele tom teatral de desamparo, tendo-se vulgarizado a ideia de que o país lhe devia algo, como se o desafio que este em vários momentos lhe colocou houvesse sido aceite, quando a verdade é que a sua lealdade foi toda no sentido de o arrancar a esta procissão fúnebre, tendo erigido uma obra que, em diferentes momentos, numa diversidade extraordinária se quis elevar num acto de insubordinação, e por isso é animada de uma série de cortes, de rupturas, extravasando os géneros como as expectativas, remoendo certas passagens que lhe ficavam atravessadas, fosse da história, fossem valores religiosos ou culturais, remoía-os para criar uma esplêndida ficção que igualmente justificasse ou atenuasse as suas piores ou mais desencantadas convicções. “Faço de tudo uma espécie de leitura poética, de puzzle da ficção”, escreveu ele, e depois deixava aquele rastro de cintilações, aquele tom truncado e rapsódico dos versos que fazia dos seus ensaios puros animais reflexivos, como uma vertiginosa composição em que memória e música se combinam idealmente, em que cada imagem nos surge imersa num instante e, ao mesmo tempo, explode num reflexo transfigurador que não cabe em nenhum espelho. Há na sua obra um esforço constante para desatar esses nós geológicos que impedem o pensamento de atingir esse fluxo radiante que há na grande poesia, a de um discurso que assume, de forma destemperada, os seus poderes criativos, e avança sem pedir licença, num acto de deslumbramento insurrecional, provendo desse impulso anímico quem o escuta, ou lê. Se primeiro nos conquistam, a leitura dos seus ensaios também nos indispõe, vulnerabiliza, e, por isso mesmo, à poesia ele associava uma espécie de “felicidade lamentável ou viciosa”, defendendo que “a cultura não tem outra realidade que a do diálogo que os actores dela – os poetas em sentido largo – travam entre si”.

Fugindo da filosofia para a literatura, Eduardo Lourenço reclamou essa força que espreita no intervalo das nossas certezas, e cultivou nos seus ensaios menos um sistema do que uma organização de rupturas, de margens sobre as quais enfrentar o curso imparável de um certo devir histórico. Enquanto pensador heterodoxo, o seu desafio começa não pela rejeição em absoluto de uma certa tradição ou ideologia mas por um distanciamento, aquele acto de frieza necessário ao filho para se desfazer do exemplo do pai. As suas heterodoxias nascem de uma cumplicidade exasperada, em que cada passo se funda na terra e a rasga para dar o seguinte, e isso começou face aos valores católicos que lhe foram firmemente inculcados desde muito cedo pela mãe; depois há também o afastamento da prepotente e redutora ideologia marxista, que o levou, com grande custo pessoal, a afastar-se da geração neo-realista, seguindo-se o próprio exílio, esse que lhe permitiria firmar um laço ainda mais estreito com o país que nunca se viu a deixar para trás, e que a distância e o conflito das lembranças tornaram mais ainda uma construção íntima. E, a este respeito, é importante sublinhar como a capacidade de questionar o país foi um modo de ele se questionar a si mesmo, e como a vergonha é a própria luz dessa eterna revisão interior, desse conflito extenuante em que alguém se sente de tal modo ligado às suas origens que se reconhece nesse esboço carcerário um “prisioneiro de alma”, não havendo propriamente como evadir-se.

O pensador italiano Carlo Ginzburg defendeu que a vergonha é precisamente aquilo que mais nos enraíza: “Há muitos anos, percebi de repente que o país a que pertencemos não é, como quer a retórica mais corrente, o país que amamos, e sim aquele do qual nos envergonhamos. A vergonha pode ser um vínculo mais forte que o amor.” Pois não é isto de ir ficando por cá, aferrados à mediocridade de um viver comum, não é isso o que faz de nós seres patrióticos. Não é certamente esta forma de “indiferentismo”, nesse “romantismo sarcástico, mascarado de realismo” que serve como encobrimento, justificação e alibi, até para exaltar a hipocrisia, as pequenas astúcias de um jogo cada vez mais sórdido, a bajulação e a sabujice que são, de algum modo, a confissão reiterada de que ainda sentimos na carne que somos “um povo naturalmente destinado à subalternidade”. Por isso, mesmo a exaltação de Eduardo Lourenço enquanto pensador de uma identidade que partilhamos, passa ao lado de uma espécie de maldição, do não ter tido escolha, porque a vergonha é esse rebate de consciência, essa coisa que “se abate sobre nós”, que invade os nossos corpos, os nossos sentimentos e pensamentos como uma moléstia súbita, diz Ginzburg. “A vergonha é uma paixão na encruzilhada entre a biologia e a história”. E, a esta luz, que irónico é notar a forma como, nas últimas décadas Eduardo Lourenço não soube resistir ao cerco da “cultura folclorizante” que é a nossa, como se foi tornando um dos personagens centrais da beatice cultural que caracteriza a nossa vida pública, sofrendo os efeitos de um consenso alargado, esse que tende à neutralização… Mas se não resistiu heroicamente a esse cerco (e, de resto, sempre recusou que o incluíssem entre aquela “gesta de libertação aureolada de heroísmo”), não cedeu inteiramente a essa representação, e foi através da ironia, precisamente, que se foi inoculando contra esses excessos. Mas a esse ponto já lá iremos. O importante é notar que nem isso apaga o lado conflictivo da sua obra ensaística, e agora, impõe-se-nos a tarefa de a resgatar, retirá-lo desse cerco em que lhe é depositado tanto incenso aos pés, pois por longos anos ainda em vida o celebraram como a um morto, e, não por acaso, Lourenço também denunciara “a nossa singular admiração funerária e comemorativa e compensadora da falta de atenção viva e vivificante, salvo sob forma hiperbólica de lisonja ou de mais aberrante denegrimento em relação ao que nos cerca”. E explicou este processo como uma defesa, uma estratégia de preservação: “Adorar é a forma clássica de apaziguar os terrores, de digerir os monstros. Tornando-se sagrados, intocáveis, é quase certo que não tocarão ninguém.” De resto, Eduardo Lourenço defendeu a certa altura que “a história da nossa literatura é a ‘narração fiel e comovida’ de entronizações sucessivas de autores desagradáveis”. E acrescentava: “Toda a incomodidade aparece aí remetida para o limbo. Às vezes é para o próprio inferno e mais ninguém fala nisso. Homens inteligentes e mais ou menos honestos escrevem páginas e páginas a pedir desculpa ao público da incomodidade dos autores.”

Dando-se as liberdades que o género criado por Montaigne lhe permitia, nem essas foram suficientes, e Eduardo Lourenço quis esse sinal de um desentendimento mais profundo, de um “infindável combate”, aquele que sabe valer-se da ideia de um falso amor, de uma dedicação extrema e que, por outro lado, não merece confiança. Não escreveu tanto, sobre tantos temas e assuntos por desejar que as suas palavras fossem lidas como instruções, sentenças arrumando com maior ou menor habilidade uma qualquer doutrina, mas empenhado antes em transmitir esse legado de “uma sublimidade tão pouco suportável como a dos horrores reais”. Na sua obra, seja quando pensa sobre o país, ou a Europa, seja quando trata de obras literárias ou outras, importa-lhe que o leitor sinta sempre que deve tomar certas cautelas. O fascínio não pode ser exercido ou fruído sem um preço. Neste aspecto, como notou Augusto de Campos, “os poetas são sempre culpados”. E nem lhes interessa afastar a culpa, mas tão-só ir entretendo um álibi qualquer, fazendo dele um argumento. Assim, Eduardo Lourenço opera extremas translações perceptivas, é um ensaísta de um género próprio, da audácia, das sínteses cortantes, incisivas, alguém cujos passos causam nervosismo, e manda ao diabo os procedimentos, o rigor demonstrativo, para assumir liberdades intoleráveis, essas que nos mostram o que acontece quando o discurso abandona aquela causalidade de superfície e mergulha no terror da intuição, explorando o momento chave em que a poesia se aventura, em que de uma jóia cara para uso das “belas almas”, de algo inofensivo, se converte na “mais suspeita das manifestações humanas”.

A propósito da perturbação provocada pelos poetas da “Orpheu”, escreveu isto: “Não desejamos sequer que a cidade adopte os seus aventureiros. A poesia não é um pão de consumo obrigatório. Nós desejamos apenas que o incenso e a crítica os não desfigurem tanto e gostaríamos de defendê-los da cidade como eles se defenderam. A difusa e inconsciente admiração de hoje por Sá-Carneiro e Fernando Pessoa não é mais respeitável que os assobios de ontem. Até é menos. Os assobios significavam que a cidade tinha compreendido alguma coisa. Agora esta capital tão comodamente cristã não compreende nada. Ou compreende demais e faz de conta…”

Não deixa, assim, de ser absurdamente irónico notar como o pensador mais vezes chamado a indagar as questões da identidade lusa, se formos ouvir e ler as suas tantas declarações tendo em conta como para ele era importante exercer a sua lucidez introduzindo aquela dose de “violência e veneno supremos que o homem encontrou para acordar do oceano quotidiano do repouso”, iremos descobrir outro desenho num padrão aparentemente inofensivo, vendo-o ensaiar modos de se esquivar às perguntas imbecis, cheias de suposições ingénuas, e mesmo a essas mitologias de pechisbeque, e às leituras erróneas que se foram fazendo da sua obra.

Ele estava consciente de que era impossível dizer alguma coisa a essa assistência ingénua, mas não podia simplesmente calar-se, e então recriou-se numa certa duplicidade, obrigado a repetir-se, foi repercutindo a sua leitura tenaz e algo apavorante da nossa história, do carácter que, dado o nosso pendor para o irrealismo, acabou por ser muitas vezes uma falta de carácter, uma baralhada e infeliz conciliação de aspectos inconciliáveis, uma desistência e um pedido de absolvição.

Via-nos como um país agastado, uma “nação carregada de recordações e cicatrizes cruéis”, a quem faltava a imaginação, essa capaz de transformar, transfigurar ou remodelar a face do mundo, capaz de nos levar para lá deste “acerto cego”. Não via neste país qualquer paixão que lhe servisse de ímpeto para construir uma ideia positiva de si, vendo-o cada vez mais abandonado a uma “infinita resignação”. “Calçámos as pantufas dos reformados da história. Estamos vivendo ao ralenti e com a corda na garganta uma experiência democrática sem nenhuma das virtudes que assinalaram a nossa passagem através do mundo. É certo que não fazemos ondas, e que nesse sentido, uma vez mais, agora sob o modo do democratismo mais inodoro e insípido, somos, como dizia Marcelo Caetano, um ‘oásis de paz’, ou em termos lunares, um ‘mar de tranquilidade’. Felizes, o antigo mar da história banha sem paixão o promontório sacro, donde outrora investimos o desconhecido (…)”

Somos esse povo que se concede, à laia de consolo, essa amnésia comovente, rejeita e quer ouvir de novo o diagnóstico, e ouve-a e de novo cai, fora de si, antes de sacudi-la e se entregar uma vez mais a “essa inconsciência sublime onde uma miséria de séculos encontrou forças para não sucumbir”. E, então, alguns talvez insistam de novo em saber que juízo fez Eduardo Lourenço sobre o país que é como uma mansa maldição, e ele falava numa vitalidade que apenas tinha como fim “esconder de nós mesmos a nossa autêntica situação de ser histórico em estado de intrínseca fragilidade”. Mas, então, o que é que vamos ler para sentir um baque e logo o esquecer, tentando livrar-nos da nossa própria consciência como de um passageiro mal estar? “Os Portugueses vivem em permanente representação, tão obsessivo é neles o sentimento de fragilidade íntima inconsciente e a correspondente vontade de a compensar com o desejo de fazer boa figura, a título pessoal ou colectivo. A reserva e a modéstia que parecem constituir a nossa segunda natureza escondem na maioria de nós uma vontade de exibição que toca as raias da paranoia, exibição trágica, não aquela desinibida que é característica de sociedades em que o abismo entre o que se é e o que se deve parecer não atinge o grau patológico que existe entre nós.”

Nos últimos anos, com a bonomia que caracterizou o seu processo de canonização em vida, o poder e a imprensa, e mesmo a academia, chamavam-no insistentemente para participar nas suas coreografias e rituais, como quem procurasse interceder junto deste pensador de modo a que a sua inteligência, por desgaste, num prenúncio delicado de senilidade, se mostrasse um pouco mais clemente, e, no entanto, tudo o que Eduardo Lourenço ia manifestando era uma certa paciência diante de uma nação para sempre imatura, “um povo menino”, como lhe chamava, com certa ternura, Cesariny. Mas Lourenço não era tão poeta que aceitasse ceder a um delírio, e mesmo que não gostasse de se recusar, e de se fazer caro, pois sabia que não há senão uma recusa total, absoluta, sem retorno (sabia também que “não há refúgio senão entre as crianças, os anjos e a selva”), e sabia como mesmo recusar um prémio literário ou outro, uma comenda qualquer que faz alguém muito feliz por pensar que assim o honra, sabia como essa recusa se tornou mais suspeita ainda, por ser o acto mais “rendoso”. Por isso, deixava-se arrastar, ser festejado e exibido por “um público excedido de tudo e de si mesmo”. E, no entanto, mesmo enquanto nos encarava nessa tristeza que tenta passar por cima, esquecer algum trauma incerto mas nem por isso menos profundo, via-nos ausentes da nossa própria realidade, e talvez como quem nos segurasse a mão, e segurando-a se sustivesse também, aceitou ser uma presença compensadora, não vendo grande escolha. Qual seria a alternativa? Agredir-nos? Juntar a sua voz ao coro dessa “maledicência quotidiana de café sobre nós mesmos”? Não seria tantas vezes pior a emenda que o soneto, se se reunisse a “essa classe de ociosos colados como lapas às mesas dos cafés nacionais”, juntar-se a essas figuras, figurantes e figurões que, no avesso do guardanapo onde foi desenhada a imagem de uma realidade idílica, se atarefam a desenhar “a contra-imagem permanente através de anedotas, piadas, graças que contrabalançam a hipertrofia da nossa autoconsciência”? Diz-nos que, na verdade, “os dois movimentos são complementares e o denegrimento, a má-língua que é entre nós uma tradição, faz parte do mesmo sistema irrealista e crítico”.

É estranho que um autor tão sedutor, tão seduzido, não tenha podido escapar a um exame tão doloroso, e, no entanto, ao lê-lo sentimos que o não faz por qualquer tipo de facilidade, nem num esforço para causar escândalo, mas sofre primeiro ele como quem reconhecesse um segredo sujo da sua própria família, algo que o envergonhasse mas que se sentisse obrigado a dizer a quem o quisesse ouvir, precisamente para nos dar uma hipótese, para que Portugal deixasse de ser impensável e invisível a si mesmo. Essa escrita, por muito desagradável que seja, comove-nos. Ouvi-mo-la e, se nos parece dura, é também porque se remói, está cheia de remorsos, balança entre passos severos e obstinadas realizações, é quase a invenção do monólogo dramático. Uma escrita cujo amor vacila, que nada tem de óbvio, mas que está lá, e debate-se. Imagina que possa adaptar a todo um povo esse seu diálogo interior, e que se pudesse convencê-lo a fazer como fazem os indivíduos, esses que procuram transformar-se e, para isso, começam por ouvir-se a si mesmos… E, então, além de ser uma escrita dotada de um vigor imensamente imaginativo, à poesia vai buscar ainda a sua lição dominante: “como se deve falar com nós mesmos”. Por isso, mais que o confronto de Fernando Pessoa, mais que a sua íntima desordem ou a polarização tão enfática do eu, Eduardo Lourenço confundiu-se com as suas raízes, absorveu a própria identidade portuguesa, engolindo o país, para poder dar-lhe voz e fazê-lo ouvir-se por fim.