Não há ansiolítico como o gato, essa existência sem prescrição, e que foge a tudo aquilo para que somos chamados e recrutados, serviços obrigatórios, um animal que parece uma sumula de subtis recusas, que habita uma região que se extrai ao contexto, e, como não podia deixar de ser, também a este “país algo cinzento, cumpridor dos provérbios e das normas”. Sem fazer grandes cedências ao mau gosto do público, o gato tem sustentado ao longo dos séculos um fascínio invulgar entre os artistas, talvez invejosos do seu êxito em manter-se à margem, praticando um desprezo de tal modo soberano que nos desmotiva a fazer-lhe qualquer tipo de censura. Não tem faltado, pelo contrário, quem admire a sua elegante sobranceria, o modo de se satisfazer com as coisas simples que muitos de nós deixaram até de saber gozar, como esse prazer de “dormir ao sol”, que Rui Caeiro, grande apreciador da espécie, via como uma forma do gato ser o dono da sua pequena ilha ao sol: “Governá-la significa: dominar o mundo, ou seja, nada fazer.” Depois, como é natural, face àquele suave desdém, que, no entanto, não abdica de certas regalias e cuidados que possamos prestar-lhes, conduzidos pelo nosso encanto à condição de servos, é natural que em torno dos gatos se estabeleçam uma série de lendas volúveis, anotações inquietas, que não sabem seguir-lhe o exemplo, e se põem numa histeria fabulosa, a inventar-lhe méritos, que aos gatos, como não podia deixar de ser, não aquecem nem arrefecem. “Dizem que tens sete vidas, mas claro que é exagero. Tens só uma, como é próprio do destino animal. Aproveita-la bem: é tudo.” Perante o gato, todos sentimos aquele impulso de um pintor, o de capturar numa tela essa superioridade sem nada de enfático, e que, na verdade, se está bem nas tintas para as nossas escalas e hierarquias, para o que nos parece mais alto ou mais baixo, para o sobe e desce das nossas considerações. Eis um ser que tem como exclusiva ambição que o deixem em paz para viver simplesmente a vida que tem, estando-se “a cagar para a eternidade”, como vinca Caeiro. De alguma forma, para este poeta, há até uma aproximação entre o gato e os melhores literatos, na medida em que se cingem à sua restrita paixão, sem grandes desvelos, sem aborrecer demasiado as musas, mas procurando por vezes a sua mão para uma festa, a sua companhia para passar um bocado. Caeiro, que foi o verdadeiro homem-gato, sabia como a escrita não deve encerrar grandes ambições, nem estar demasiado empenhado na cunhagem de alguma moeda que venha a circular com o seu rosto na posteridade. Perturbado com a capacidade de destruição do homem, e também o poder de, através da intriga e da pequena maldade e inveja, envenenar também o pouco espaço que resta à ternura, ele entendia que os gatos serviam aos homens como uma assombração benevolente, radiosa, uma lembrança desse velho instinto de beleza que há em todas as criaturas (embora de forma desigual, muito mais numa do que noutras), entendendo que a sua simples presença servia como um alívio entre a conflagração de horrores e tristezas que diariamente nos arrastam para o desespero perante o espectáculo de uma planeta à beira da extinção. Face aos sinais de degradação, Caeiro entendia como a escrita ainda era uma forma de persistir… “Não é heroísmo nenhum mas pode bem ser uma maneira, apagada embora, de não abandonar o navio? (Deixa lá os ratos irem à frente)”.

De resto, como ele lembrava, “na literatura, o gato tem sido pau para toda a colher: com idêntica equanimidade, ora a mola do terror (Edgar Poe) ora o cerne de toda a harmonia (Colette)”. Caeiro estava mais próxima desta última, tendo-se rendido a essa forma de adoração que via o gato como algo bem melhor que um deus, desde logo por não se esquivar ao alcance da mão. “É inegável que um gato faz muita companhia. Como tudo o que nos é simples e, afinal, indecifrável.” É fácil perceber como os tantos aforismos que dedicou aos gatos em geral terão beneficiado da vigilância dos seus, que estariam muito perto enquanto escrevia, ou só passeando e encostando o corpo na sua memória, para que essa prosa sintética causasse no leitor a mesma sensação de bem-estar. “O gato é um animal eminentemente aforístico: guarda em si um bom resumo de si próprio, dos outros animais, do mundo que o rodeia e até do homem, seu eterno servidor.” É natural, por isso, que tantos escritores tenham buscado inspiração e confiado nos seus gatos para os guiar face ao mistério da existência. “Alinhas palavras com um gato por perto é, na opinião de não poucos escritores, francamente vantajoso”, sublinha Caeiro. E também por isso, nunca faltou ao gato defensores no campo literário. Não foi só Colette que se lhes dedicou como se fossem membros da sua família, tendo ficado radiante quando um espírita a informou de que o fantasma do seu gato preferido ainda vagueava pelo seu apartamento. Angela Carter compilou um alfabeto de gatos, T.S. Eliot escreveu o célebre “Livro dos Gatos Práticos do Velho Gambá”, em que procura lidar com a espinhosa questão de como se dirigir ou nomear essa nobre criatura, um livro que, como se sabe, viria a inspirar um dos mais duradouros e populares musicais da história. Depois há ainda o caso de William S. Burroughs que, perto do fim, numa das últimas conversas que teve com Ginsberg, quando este lhe perguntou se era importante para ele ser amado, respondeu: “Depende… por quem ou pelo quê? Pelos meus gatos, certamente.” Se a sua reputação não parece fácil de combinar com a imagem de um velhote que acabou por buscar consolo numa vida recatada e bastante doméstica, vivendo cercado de uma série de gatos, um dos últimos dos seus textos foi-lhes dedicado (“The Cat Inside”), e nesse ensaio ele referiu-se-lhes como “companheiros psíquicos” e inatos “inimigos do Estado”. De algum modo, o gato admite todos os delírios, desde que o não forcem a abdicar da sobriedade que lhe é característica. “Sóbrio até na voluptuosidade”, nota Caeiro. “És um gato, não uma borboleta.” Se há muito na sua postura que traduzimos como sinal de afabilidade, ao mesmo tempo, há no gato um certo perigo sempre à espreita, como na inversão que, de súbito, as palavras também são capazes de produzir. “Horas sentado, imóvel, olhando resignadamente em frente. De orelhas sempre tesas, atentas ao mínimo percalço./ Ao bater ligeiro de uma asa no ar, o corpo toma a postura de todo um exército em ordem de batalha.” Face a isto, não falta também quem encha o gato de todo o género de acusações: “Egoísta, traiçoeiro, irascível, insondável – alegam os que não morrem de amores por ti ou mesmo não podem nem ver-te”, escreve Rui Caeiro, e logo depois ensaia uma explicação e defesa: “Penso que é mais funda a razão por que não gostam: não suportam o que em ti há de esfíngico. Põem-se na pele dos antigos egípcios – e têm medo.” E se Burroughs viu nos gatos inimigos inatos do Estado, e, portanto, seres em que se pode confiar até esses pecados que sujam uma alma para lá de toda a reparação, Caeiro também parece ter justificação para isto: “Tenho ouvido falar em gatos selvagens, em cães selvagens menos. Em contrapartida cães-polícias já vi muitos, gatos-polícias nunca vi nenhum.”

Depois há também esse lado de compensação que buscam aqueles que de um modo ou de outro se viram excluídos, ou por algum desses desígnios do acaso não puderam levar a vida que desejavam. Caeiro lembra que “o azar é uma condenação vinda dos deuses, uma espécie de doença que nos passaram”. E se “a má sorte e até, vendo bem, o simples acaso tresandam a sagrado”, o gato às vezes impõe-se como um antídoto face a todos esses constrangimentos, e também aos castigos da moral e ao bafio da fé. Para Rui Caeiro o gato era quase um limite colocado a essa conversa fiada dos que passam a vida a rezar a algum Deus todo-poderoso. Caeiro preferia fazer as suas abluções do mesmo modo que o gato, e até, eventualmente, na sua companhia. E lembrava a importância que os gatos têm as vezes para aqueles que mais azar tiveram na vida. “As pessoas que não têm sexo, que nunca tiveram sexo, que nem sabem o que isso é./ Têm um gato. E o mais que nele há de elástico, de sedoso, de profundo e íntimo. / Têm uma aproximação.”

Como fica claro, esta religião profana que tem o gato no centro do seu culto, tem uma longuíssima tradição e é quase uma escola, senão do pensamento, pelo menos daquilo que serve para aliviar-nos dele. “Passando a mão pelo dorso de um gato./ Distraidamente./ Distraidamente. Como tudo o que na vida – verificamos mais tarde – foi realmente importante.” Há uma espécie de ética que se extrai deste convívio, e senão um aprendizado no que toca às questões metafísicas, pelo menos há uma etiqueta, essa inteligência e delicadeza num mundo tão maçador de não piorar as coisas. O gato é, assim, um ser esclarecido e que esclarece: “Em presença da simplicidade do gato o mundo em torno fica mais claro. Por contágio”, adianta Caeiro. E as questões de etiqueta começam a ser fundamentais num mundo que parece destinado ao terror, e que terá de engolir a sua dose de finais muito infelizes, com gente à volta a tornar tudo ainda mais feio e desesperado. “Não me lembro de os ver perder a dignidade ou sequer compostura”, nota Rui. “Nem quando arranham, nem quando mordem, nem quando fogem, nem quando gritam por amor. Nem mesmo quando rondam os caixotes de lixo, o rabo em periscópio.”

E depois, num mundo que ilustra bem o quanto o ruído antecipa a chegada ao inferno, há aquela intimidade do gato com o silêncio: “Há seres assim, a quem o silêncio trata por tu. E de entre eles, mas são poucos, os que tratam por tu o silêncio.” Falar de gatos não deixa, como bem sabia Rui Caeiro, de ser uma forma de falar de homens, mas só de alguns, e também de livros e leitores, dessa relação um pouco retirada do mundo, desse modo de se ausentar para se inteirar melhor, ler mais fundo. “Passas devagar por entre os livros. Como quem não leu nenhum e ainda assim não gostou. Ou como quem já os leu todos e não precisa mais./ Passas por entre pilhas de livros. Não derrubas uma.” E se Mallarmé defendia que tudo o que no mundo existe se fez para acabar num livro, Caeiro não deixaria de excluir dessa relação de coisas o gato, que, evidentemente, foi feito para passar ao lado, não deixando de se estar nas tintas. “Nas tintas para os ‘meandros das palavras’ onde o Carlos de Oliveira gloriosamente se perdeu. Finisterra, fim de terra, fim de literatura, fim de tudo, fim. E tu – nas tintas.”

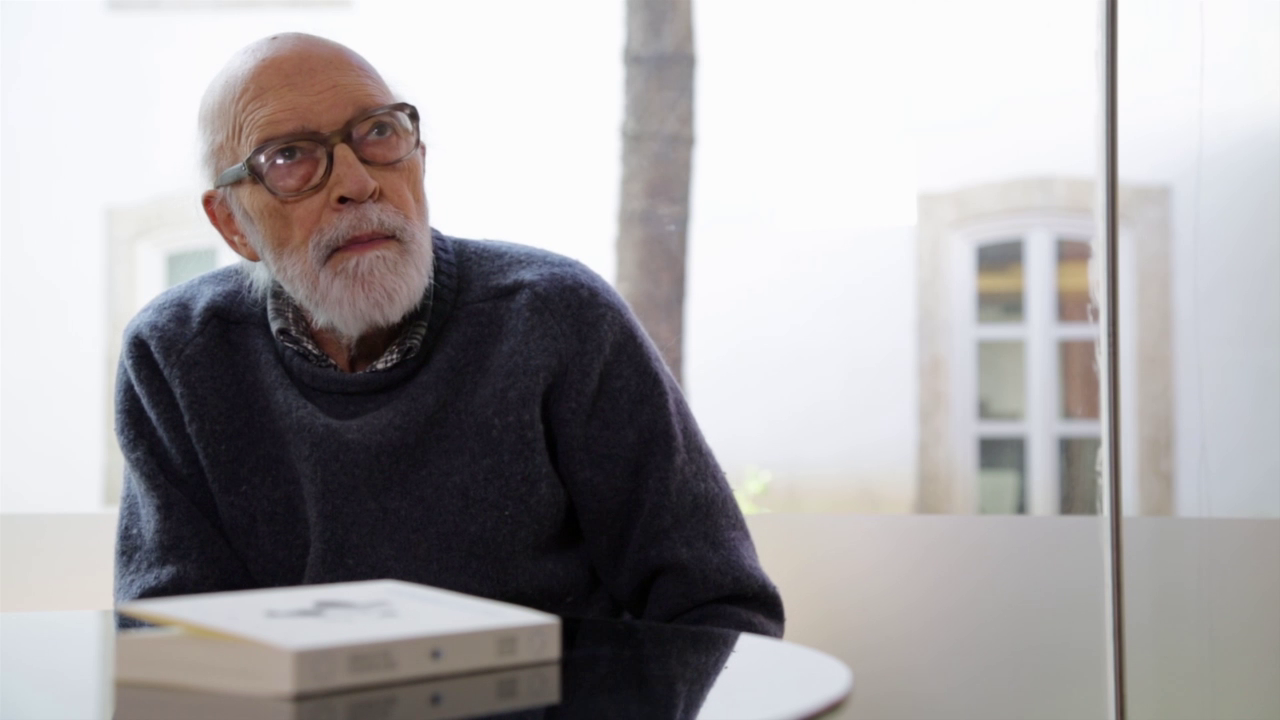

Assim, o gato vagueia entre nós, lembrando-nos da importância de lembrar esses que foram mais discretos e generosos, e se é uma tristeza reconhecer isto, a verdade é que a morte muitas vezes ajuda. É como ler as coisas por fim com a graduação que elas exigem e não com aquela que usamos por hábito, até às vezes para não ver, para passar ao lado e ler como manchas as letras que de forma mais grossa soletram a desolação ao redor. Quase quatro anos depois da morte de Rui Caeiro, além daqueles que gravitam em torno dos seus livros raros, dispersos, ou da impecável e magnífica reunião da sua obra – O Sangue a Ranger nas Curvas Apertadas do Coração (ed. Maldoror) –, esses que o fazem num silêncio cheio de estima, o mesmo que ele exercia como um ofício, com aquela generosidade de quem, apenas com o sorriso, põe as vírgulas, corrige a pontuação de um falar solto, como um editor espontâneo, um soberbo confidente… Quatro anos depois do seu desaparecimento, além desses leitores que é impossível dizer ao certo quantos são, ficou um outro silêncio que é a face mais temível desta época: um que é sinal de descaso e que funciona como um pacto delinquente, um castigo absurdo daqueles que se desobrigam e desleixam a memória daqueles que, tendo morrido, enquanto vivos lhes transmitiram algo de fundamental sobre as dívidas mais felizes que se pode assumir, a começar pelo dever de lembrança. E como “adiar o acto é passar a viver a vida de um outro. Adiar é, por isso, uma outra forma de morte – por suicídio também”.

Mas por falar em gatos, é importante recordá-lo também, e logo nos vem aquele jeito míope e tão ávido que tinha de aproximar uma folha de papel ou um livro bem próximo dos olhos, como se essa proximidade representasse de algum modo o seu ânimo particular e tão escrupuloso de ler as coisas na sua fibra, questionando-se sempre de que modo e até que ponto o autor estava implicado nas coisas que escrevia, entendendo que a literatura não é o que sobra, mas um resgate e uma urdidura a partir das coisas que são capazes de enobrecer esse envolvimento íntimo com os lugares, as coisas e as pessoas ao redor. “Morrer dos livros…. Bem que fazia um certo sentido. Morrer das histórias, das pessoas, das paisagens, dos climas que há nos livros (certas aragens mais subtis…). Morrer das capas, das páginas, do pó fininho que levantam ao folhear (micróbios, doenças…). Ó que prazerzinho tão mortal! Morrer de tudo isso, certo, mas sobretudo das palavras, que ainda é aquilo que os livros têm mais. Perigosas como só elas.”

Rui Caeiro passou entre nós não – como agora se criou o hábito de dizer – de forma meteórica, mas como um gato. E vale a pena dizer o mesmo que ele disse elogiando o gato: “O mundo está como está: de dia para dia precisamos de ti um pouco mais./ E porque o mundo está como está, verdade também que de dia para dia um pouco menos te merecemos.” E, no fim, lembrar é mais fácil quando ficou tanto por ler, ler outra vez, ler melhor. “Não paras de amadurecer com a idade. Ao invés do que tantas vezes acontece com o homem, não te limitas a apodrecer. E é como dia o bom do velho Victor Hugo: os bons amadurecem, os maus apodrecem.”

Talvez isso justifique por que foi que depois destes anos ninguém quis, ou soube ou pôde ainda escrever algumas palavras com profundo alcance sobre a obra que Rui Caeiro nos deixou, e se amiúde vemos partilhados os seus poemas como flores indistintas em ramos atados por uma razão que desfaz todo o sentido e gosto individual destas, percebemos como a própria citação chega a ser uma prática bastante estúpida e artificial nos nossos dias. “Aqueles que gostam muito porque lhes serves de antídoto à depressão também te passam ao lado. De ti, da tua essência, do teu mistério.” E talvez, no fundo, tudo seja mais fácil de explicar, porque ainda há mortes realmente imperdoáveis. Mortes que tocam tão fundo que é difícil encarar de frente. Um pouco como acontece com o gato: “E quando morrer transformas-te num gato morto. É difícil conceber animal mais morto que um gato morto.” Felizmente, temos os poemas e as tantas histórias, a sabedoria, páginas e páginas onde as palavras não impedem o silêncio de ocupar o seu lugar, não o destratam nem à sensibilidade do leitor, que é obrigado a andar por elas como um felino, realizando assim essa espécie de último desejo do poeta: “Se eu fosse chão de pisar, era ainda a ti que havia de querer mais. Pela elegância, pela leveza.”